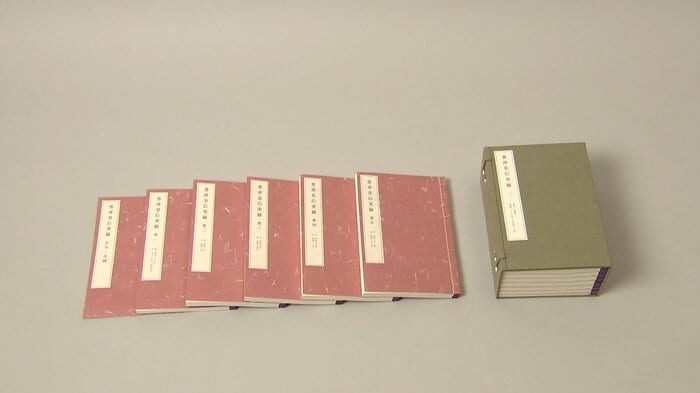

昭和天皇の皇后、香淳皇后の生涯をまとめた「香淳皇后実録」が9日公開されました。午前9時半には、宮内庁のホームページに掲載されます。

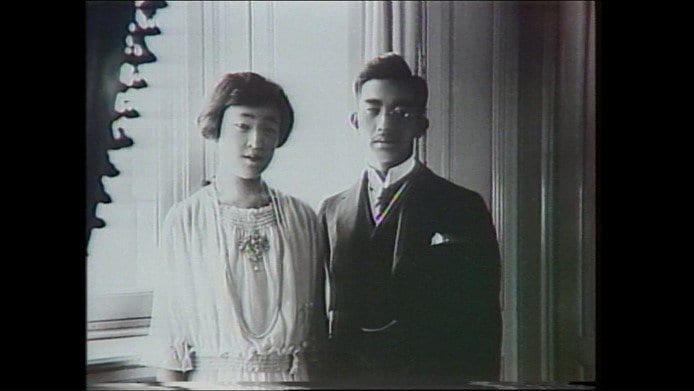

香淳皇后は1903年に生まれ、1924年に昭和天皇と結婚し、2000年に97歳で亡くなりました。

実録には、久邇宮家の長女・良子女王として誕生した生い立ちや、14歳で昭和天皇との結婚の予定が決まると学習院女学部中学科を退学し、皇室入りに向けて「学問所」が設置され、歴史や国語に加え、フランス語や琴、ピアノなどの授業を受けたことや時間割などが記載されています。

こうしたいわゆる「お妃教育」は、結婚後も続き、バイオリンのレッスンを続けていたことも記されています。

昭和天皇との結婚は1923年の関東大震災の発生により一年延期されました。

震災が発生した際、香淳皇后は家族と共に新潟県の赤倉に滞在中で、新潟県内でも暴動のデマが流れ、社会が混乱していたことから、警備のため歩兵小隊が派遣されたことなども記述されています。

1924年に結婚後は、上皇さまや常陸宮さまを始め7人の子どもの母となり昭和天皇とゴルフを度々楽しむ様子も記載されています。

太平洋戦争へと向かう中では、満州事変や日中戦争で負傷した兵士に義眼や義足などを贈る様子が記されています。

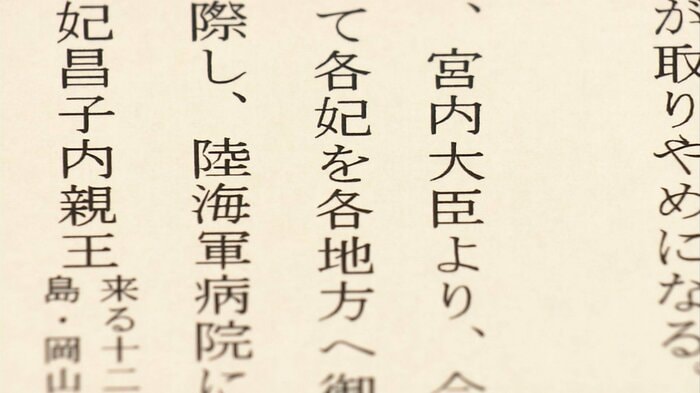

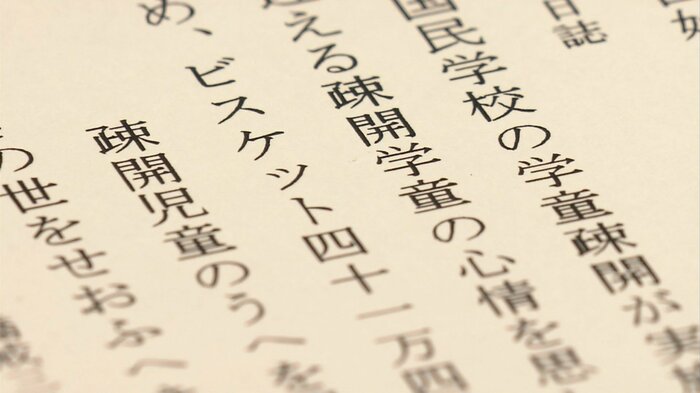

また、戦傷者への慰問や国内での後援体制を把握するために女性皇族を国内各地や台湾、朝鮮半島に派遣し、現地の状況について報告を受け、いわゆる女性皇族の「銃後」の活動で指導的な役割を果たしている様子や、自らも軍需工場、中学生や女学生が働く作業所、防空訓練などへの視察。集団学童疎開にあたりビスケット41万4千袋を提供するなど、国民に寄り添う様子も記載されています。

太平洋戦争末期には、戦況の悪化と共に昭和天皇と共に「御文庫」と呼ばれた地下の防空施設で過ごし、終戦を迎えた1945年8月15日には、正午にラジオのスイッチを入れ、終戦を告げる玉音放送を最後まで静かに聴いたたと記載されています。

歴史的な出来事にまつわる記載がある一方で、皇太子だった上皇さまの結婚を巡っては初めて美智子さまの名前が登場するのは結婚の前の年の1958年(昭和33年)、8月15日、昭和天皇と香淳皇后が「皇太子と正田美智子との結婚の話を進めることをお許しになる」との記載が初めてで、次の記載は3カ月後、皇室会議で婚姻の件が可決された11月27日です。

この間、昭和天皇の側近の日記には香淳皇后が初めて民間から皇太子妃が誕生することに不満を口にしていたと記述されていますが、実録には掲載されませんでした。

宮内庁は、他人からの伝聞で資料に書かれたもので本当に香淳皇后が述べたか確定できない、などを理由に記載しなかったと説明しています。

結婚前の1959年1月、一般の結納にあたる「納采の儀」の日に、香淳皇后から美智子さまに「伝来の指輪」が渡されたほか、4月には香淳皇后が自ら選んだ着物などを美智子さまに贈り、一緒に桜を観賞したことなども記されています。

晩年、1977年74歳の時に那須御用邸で転倒して腰を骨折し、この頃から徐々に公の場を離れ、1980年の戦没者追悼式では壇上で、移動の途中に止まってしまう様子なども記載されています。

当時は「高齢のため老人特有のいろいろな状況がある」と説明され、今回の実録でも「認知症」という言葉は使われていません。

このことについて、宮内庁は当時の資料に「認知症」とは記載されていなかったという背景や、いわゆる「認知症」の症状に触れた複数の資料をもとに、実際に儀式や行事に影響があった場合に限り記載した、と説明しています。

明治、大正、昭和、平成の4つの時代を歩み、戦争の時代や戦後を「皇后」として過ごした日々。

7人の子どもの母として、また天皇陛下を始め孫に愛情を注いだ生涯を記録した「香淳皇后実録」は、9日午前9時半から宮内庁ホームページで内容が公開されます。

歴代の皇后の実録がホームページで公開されるのは今回が初めてです。

【執筆:フジテレビ報道局解説委員 橋本寿史】