学校や職場での「理解促進を」

成人期になって食物アレルギーを発症する人も増えている。

国立病院機構相模原病院臨床研究センター長・海老沢元宏氏は「食後に皮膚症状などを起こす一般的な『即時型食物アレルギー』に加え、特殊型の『口腔アレルギー症候群(OAS)』と『食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)』は成人に多い」と語る。

「口腔アレルギー症候群(OAS)」は、花粉症との関連があるとされ、例えば花粉症の人は果物や野菜のアレルギーを発症しやすいというものだ。

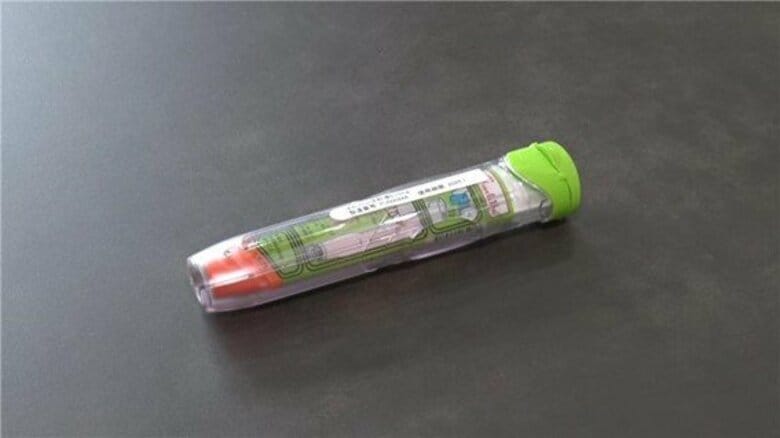

花粉症のアレルゲンと果物や野菜のアレルゲンの構造が似ていることから、体がそれらを同じものと誤認して引き起こす「交差反応」に起因する。「食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)」は主に小麦由来の食品を食べた後に運動をすると重いアナフィラキシー症状を引き起こす。

藤田医科大学総合アレルギーセンターの矢上晶子センター長は、「アレルギー疾患に悩む方は年々、増加傾向にある。学校や職場での理解促進や支援制度の周知、そして適切な相談体制の整備が不可欠だ」と指摘する。

アレルギー疾患により離職する人や子のサポートのために離職する親もいる。他方、職種や職場環境によって症状が悪化したり、業務が忙しく定期的な治療や通院をあきらめたりする人もいる。

両立支援の推進は、離職率を抑えることもでき企業側にもメリットがある。子育てや介護などとの両立と同様に、就労継続できるような社会の理解が求められている。

▼情報募集

調査報道スポットライトは、みなさまから寄せられた声をもとに記者が取材し、社会課題の解決を目指します。「アレルギー問題」についても継続取材しています。情報提供して下さる方は、ぜひこちらまでご連絡下さい。 https://www.fujitv.co.jp/spotlight/