支援の動きも…

アレルギー疾患と学業・仕事との両立をめぐっては、支援の仕組み作りの動きもある。

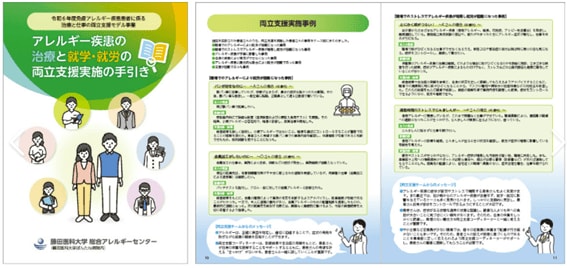

厚生労働省の両立支援モデル事業の実施法人に指定された藤田医科大学総合アレルギーセンターは、医師に加え、看護師や薬剤師など高度な専門知識と指導技術をもった医療スタッフがそれぞれの専門性を交え、精力的にアレルギー疾患の臨床、研究、教育などを行う。

2023年に患者とかかりつけ医、職場と連携した支援体制「両立支援チーム」を構築。診療情報、生活状況、学校・職場環境などの情報を総合的に検討し、診療と就学・就労が両立・継続できる最適な支援を決める。

同センターでは、2024年にアレルギーに悩む人が治療と学業と仕事を両立させるための手引きを作成。初版の100部をアレルギー疾患の拠点病院やアレルギー患者団体に配布したところ、好評で2000部増刷したという。

誤解で離職…診断で見えた“働ける道”

手引きには、“大人のアレルギー”と仕事との両立支援の事例が紹介されている。

以下、手引きから引用。

――製パン業に従事していたAさん(40代)は、咳嗽が止まらず、鼻水の症状も強かったため離職。その後、呼吸器内科にて詳細な検査を実施。その結果、小麦アレルギーは否定的で、喘息と診断し、投薬治療を開始した。検査結果を詳しく説明し、小麦アレルギーではないこと、喘息を適切にコントロールすることが重要であることの理解を深めた。患者さんと希望する製パン業での業務内容を確認し、体調管理が可能であると判断できたため、採用試験を受けることになった。

――Pさん(40代)は食物アレルギーに罹患しているが、これまで問題なく仕事ができていた。職場異動により、遠距離の職場への通勤となったことがきっかけで、じんましんが頻繁に出るようになり、困っている。(略)疲労やストレスがきっかけとなり、アレルギー症状が増悪した可能性が高い旨、職場に共有した。また、産業医や上司への情報提供のサポートが必要な場合や、提出が必要な書類(診断書など)があれば連絡してもらうこととした。就業先の配慮により、自宅近くの職場へ異動となり、症状は落ち着き、仕事を続けられている。

アレルギーは複数の診療科にまたがるため、正確な原因を特定できないケースがあり、専門的な知見が必要となる。