富山県立高校の再編について、現役の若手高校教員たちが自主的に提言をまとめ、1日に県教育委員会の廣島教育長に伝えた。県立高校の教員でつくる「これからの高校教育を考える会」のメンバー11人が県庁を訪れ、高校再編に関する現場の声を届けた。

"現場が取り残されている"との危機感から行動へ

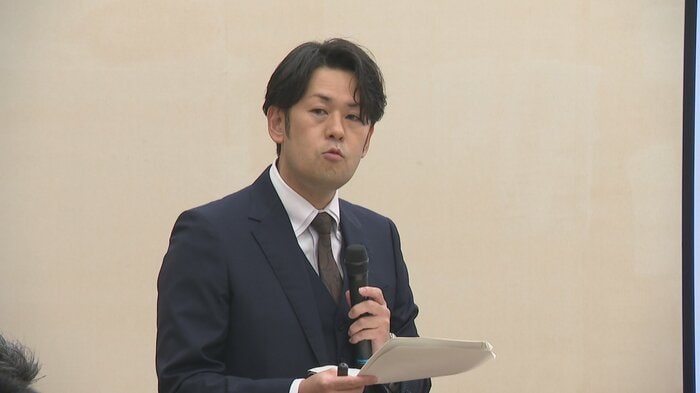

上市高校の杉原大司教諭は「『新時代とやまハイスクール構想』に向けた高校再編の議論に、"現場の教員である我々が取り残されているのではないか"という意識から始まった」と活動の背景を説明した。

県教育委員会は高校再編の素案として、現在ある34校を2038年度に20校まで絞り込み、1学年480人規模の大規模校1校を新築する方針を示している。この状況を受け、教員たちは今年5月から4回の自主的な勉強会を開催し、県議会議員やPTA、中学校の教員などと意見交換を重ねてきた。

「学校を無くすのではなく、新しい学校をつくる」という発想

八尾高校の島徹教諭は「私たちはこの状況をすべての学校が生まれ変わるチャンスととらえている。学校を無くすのではなく、新しい学校をつくるというイメージでこれからの再編を進めていくべき」と提言の趣旨を語った。

提言には、生徒が主体的に学び将来のキャリアを描けるよう、地域との連携や入試改革など柔軟で魅力的な学びの環境づくりに加え、中高の連携や教員の意識改革といった視点も盛り込まれた。

富山中部高校の池田孝太郎教諭は「『偏差値の輪切り』が悪い印象だとしたら反対、進路指導を行う上で大事な指標の一つ。本来(高校は)序列化されていないものなのに序列化されているように見えてしまっていることが問題」と現場で感じている再編への思いを述べた。

教育長「現場の意見が非常に大切」と評価

廣島教育長は「高校の現場の先生の自主的な発想からやった事は、本当にうれしく思った。(再編が)上滑りの議論にならないためには、現場の意見が非常に大切になると改めて感じた」と教員たちの行動を評価した。

杉原教諭は「現場の声がこれからの再編議論で意識されるとうれしい。我々の職場でもあるし、我々が直接子どもたちと対面しているので、我々もワクワクしたい。日々子どもたちと向き合いながら」と今後への期待を語った。

県教委は今後、高校再編の実施方針を策定する予定だ。