「障がい者が納税者になるって何、それ?」

意味がわからない人が多いかもしれません。福祉業界関係者の人は、そんなの無理でしょ、と思う方が多いかもしれません。通常では考えにくいことにチャレンジをしているのが私たちです。近年では、実は国もこの方向に舵をきりつつあるのです。

合同会社オリビアス(本社:東京都)は、合同会社Fun Challenge(本社:埼玉県)と連携して、主力事業であるOliveious Method(わい化オリーブ栽培技法)を中核とする新しいビジネスモデルの開発に着手しました。「わい化オリーブ農福連携システム」です。この農福連携分野では、福祉と農業をつなぐ国レベルの取組が進んでおり、弊社としてもこの活動に貢献するため、新しいシステムづくりにチャレンジしています。2025年から開始、2026年以降順次、完成するシステムの公開・リリースをしていきます。このストーリーでは、取組みの背景や想い、なぜこのような取組に着手するのか等開発プロジェクト初期の舞台裏についてお知らせします。

【私たちの概要】

〇合同会社オリビアス

オリーブ業界では珍しい、「わい化オリーブ栽培技法」を開発・販売しています。オリーブを小さく育てて、より早く実をつけて、社会性のある・収益性のある事業として成立させる仕組み作りをしています。技術とビジネスモデル開発に注力する会社です。

〇合同会社Fun Challenge

就労継続支援B型事業を立ち上げて「食」を通じた障がい者の仕事作りをしています。農業への新規参入として、養蜂やオリーブを開始。地元の耕作放棄地を戦略的に活用する方策を検討して、新しい障がい者の就労形態開発に取り組んでいます。

1.農福連携とは何か

(1)障がい者の就労実態を知る

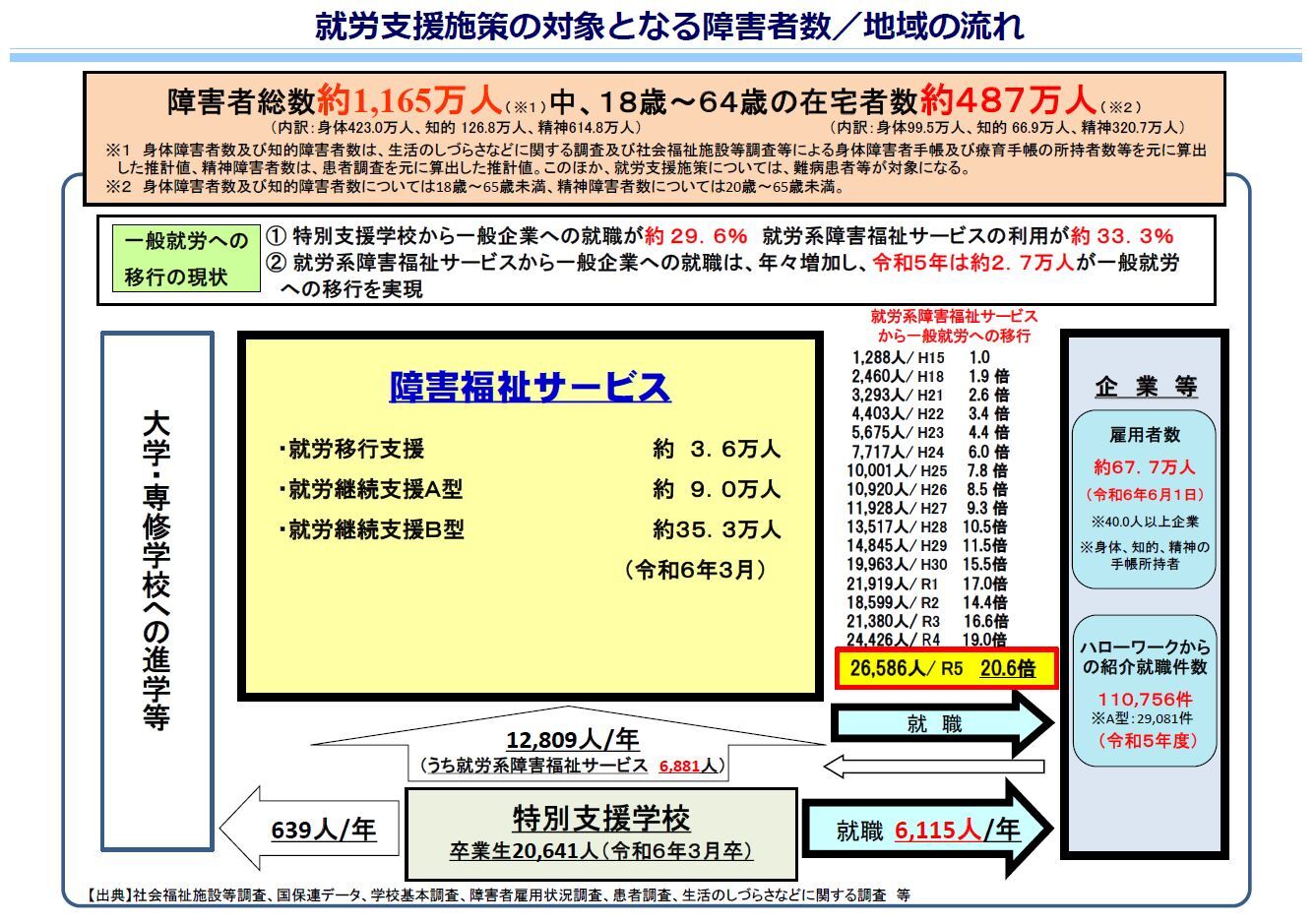

障害者基本法において障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とされています。この方々が、国内においてどのような形態でどの程度の規模の就労をしているのか、全体像が以下、厚労省の資料から垣間見ることができます。

(出所:厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況)

上図から障がい者の就労という面からは、福祉系就労として50万人弱、企業雇用として67万人程度の規模になっていると理解できます。ここで私たちが着眼したいのは、就労系障害福祉サービスから一般就労への移行の部分です。年々増加していますが、さらに増やす努力が求められるのではないか、この分野へ何とか貢献できないだろうか、と考えております。

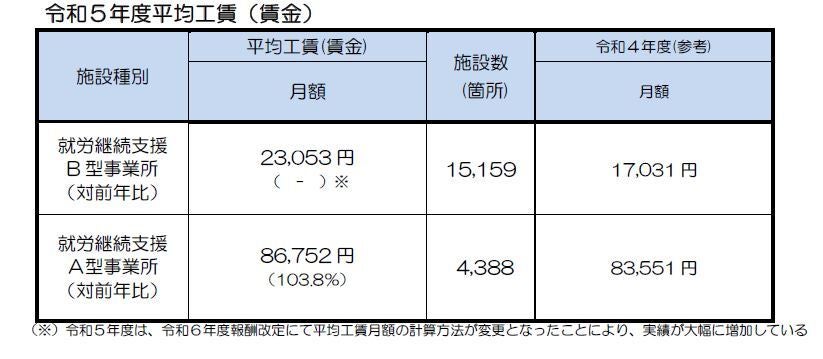

また、福祉系就労の工賃額(賃金)は以下のようになっています。B型とは最低賃金法適用除外ですので、この数字になっているのです。月額であることを理解してください。

(出所:厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況)

長らくこの工賃向上のための努力がなされてきましたが、まだまだ低い状態にあると言えます。この分野は本当に成果を上げることは難しいのが現実なのですが、それでも何とか発想の転換をして成果をあげることはできないだろうか、と関係者の方々は努力を続けているのです。

(2)農水省が推進する農福連携等応援コンソーシアム

「農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけではなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。」(引用:農林水産省)

国は、農福連携等推進ビジョンを掲げてさまざまな取組を推進しております。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html

農林漁業は人間が生きていくためにはなくてはならないものを生産・管理しています。将来的に食料不足が起きるかもしれないという不安感もある中、この分野での労働人口減少が顕著になってきています。国内で食べ物を作る人たちが減っていく中、地域で生活をしている障がい者の方々が活躍できる「場」はあるのではないか、農業分野を業としている弊社では、障がい者もできる仕事はたくさんある、と考えております。労働力不足を補完する役割のみならず、作業に従事する障がい者の方々の能力向上を同時に実現するような取組が開発・浸透できたら、より幸せな世界を作ることができるのではないか、と弊社では考えています。とかく生産性向上が叫ばれますが、スマート農業推進と同時に、人間らしい仕事作りという面も忘れてはならないと思います。

2.オリビアスがなぜ農福連携を推進するのか

(1)わい化オリーブ技法の特性が障がい者にも向いている

Oliveious Methodには以下の特徴があります。

①わい化(低木)栽培により安全に作業ができる

オリーブは通常、大木(5m程度以上)になります。脚立を使った作業はリスクがあります。手の届く範囲での作業はより安全に作業ができます。高齢者も同様、障がい者も手の届く範囲での作業はできます。場合によっては車椅子の方もできるでしょう。

②施設内での栽培もできる

オリーブ栽培は、広い耕作放棄地に地植えするパターンが一般的です。ここ近年の猛暑は昼間作業ができないという状況を招いています。農家は早朝か夕方の作業になっているケースが多いのではないでしょうか。しかし、障がい者が早朝や夕方から作業をすることは難しいのです。わい化栽培は、ビニールハウス等の施設内で鉢植えでも栽培をすることができます。昼間でも環境管理ができる作業環境を設定することで、より働きやすい作業環境を作ることができます。

③農薬不使用での栽培ができる

農薬不使用を実現するためには、「草取り」と「虫取り」作業が必須となります。このことができれば、農薬不使用で栽培をすることが可能になります。つまり、農薬不使用のオリーブ栽培には、草取り&虫取り作業が貴重で重要な仕事になるのです。草取りのプロフェッショナリスト、虫取りのプロフェショナリストを作ることができると考えます。

④オリーブ栽培の作業分解

一般的に農作業は細かい作業に分解して簡素化できます。オリーブも同様です。下写真は「挿し木」をしている様子です。この挿し木作業をとっても、事前準備から作業中、後作業に分けて、さらに各々を細かい作業工程に分けていくことができます。枝を土に挿す、という作業一つをとっても、どこにどのような向きでどの深さまで挿すのか、と分けることができます。その作業と障がい者の能力をどのように結び付けていくのか、単に効率化を目指すのではなく、障がい者の能力(ここではできることと好きなことを考慮する)を明らかにして、どのように組み合わせるか、その上でどのようにして生産性を上げるのか、丁寧に検討をすることが求められます。

以上から、障がい者の方が戦力としてオリーブ栽培作業をすることはできるのではないか、と考えます。

(2)弊社代表の想い~生涯やるべきことの終着点が農福連携

弊社代表者は、知的に障がいのある息子を育ててきた経験があります。総合支援学校卒業後は就労継続B型事業所で長らくお世話になってきており、現在は、障がい者グループホームでの生活をしながら日々B型就労で頑張っています。

元気で働く場があること自体ありがたい幸せなことなのですが、やはりさらなる能力アップをして工賃を稼がせてあげたい、という親の想いがあります。現在は全国工賃平均額の半分以下の状況であり、もっとできる仕事はないのだろうか、もっと稼がせてあげる仕事はないのだろうか、何ができるようになればもっと成長できるのだろうか、現在の就労現場の職員の方々の努力には当然に感謝しつつ、やはり親の願いはこんなところにあります。新しい、自分の息子でもできる仕事作り、事業ができたら将来的には息子も含めた仲間たちがより救われていくのではないか、そのためにできることを残りの人生でやりたい、こんな想いからプロジェクトを立ち上げたのです。自分がこれまで経験してきたことの集大成ともいうべきことにチャレンジする、やりがいのある仕事なのです。

(3)人との「出会い」が想いを動かす~想いだけでは実現しない

2024年10月、弊社代表はある人と出会います。幕張メッセでの展示会にて、合同会社Fun Challengeの代表者と出会います。「就労支援」という言葉から話がはずみ、その後のお付き合いが始まります。「こんなイメージの障がい者就労支援はできないだろうか?」このテーマで幾度となく議論を重ねてきました。

2024年10月、弊社代表はある人と出会います。幕張メッセでの展示会にて、合同会社Fun Challengeの代表者と出会います。「就労支援」という言葉から話がはずみ、その後のお付き合いが始まります。「こんなイメージの障がい者就労支援はできないだろうか?」このテーマで幾度となく議論を重ねてきました。

障がい者を親の立場とビジネスという視点から見る、福祉就労の現場から見る、お互い対象が同じでも視点が違うので議論する内容が充実してくるのです。より現実的な、より効率的な、より制度的な。あらゆる視点からの検証が重なり、構想が固まってきます。さて、企画がまとまってくると今度は資金が必要になります。事業立ち上げ時は国からの支援策を活用させていただくことは本当に意義のあることです。農福連携に係る支援策を探し、行政等支援機関に相談に行き、すでに事業をしている方々へヒアリングに行きました。さまざま検討した中でおかげさまで国からの支援をいただくことが可能になり、実行の後押しをしていただいた次第です。

(4)合同会社Fun Challengeの想い~価値ある仕事作りが自分たちの使命

当社は2019年から就労継続支援B型事業所を運営しています。レストラン事業と弁当事業を合同会社SHOBU PROJECTからの委託を受けて障がい者と一緒に運営しています。特に弁当は1日300個を完売する人気商品となっております。

飲食の仕事を中心に運営をしていますが、当事業所の利用者(障がい者)のできる仕事の種類を増やし楽しく仕事をしてもらいたい、頑張った利用者の工賃をもっともっと上げていきたい!との想いから農福連携に興味を持ちました。1年前に代表が農福連携技術支援者の認定をとり、農作業を分解し各利用者の適正に合わせるための手法と支援の仕方を勉強しました。「世の中に合わせた合理的な大量生産ではなく、ゆっくりと丁寧に仕事をし、価値のあるものを作っていく」ことができないか、そんなことを考えている時に合同会社オリビアスの代表と出会い、今回のプロジェクトがスタートすることになりました。利用者が「自分たちだからこそこの商品を作ることができる」と言えるプロジェクトにしていきます。

3.わい化オリーブ農福連携推進プロジェクト概要

(1)目的とビジョン

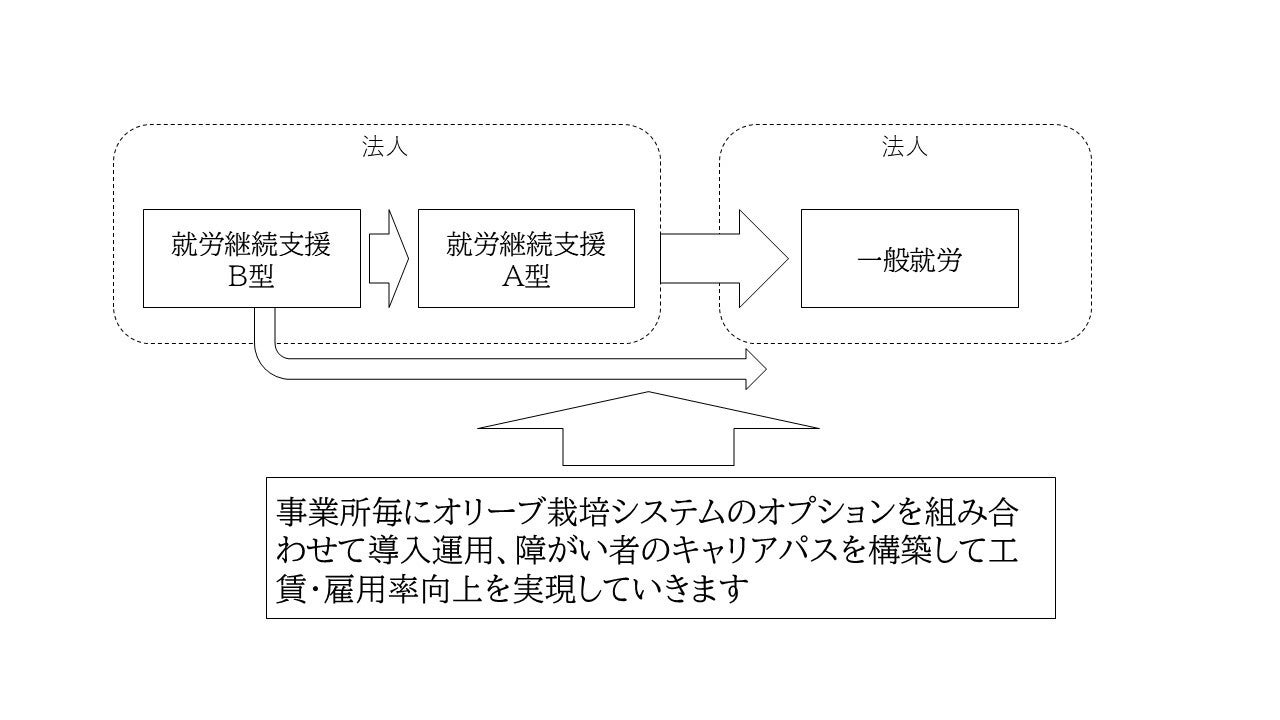

わい化オリーブ農福連携モデルを通じて、工賃向上や地域貢献を実現すると同時に、就労Bから就労Aへ、さらに一般就労へオリーブ事業の障がい者向けキャリアパスを開発して、「障がい者が納税者になる」事業所を全国に広めることを目的とします。

できる仕事作りではなく、価値ある仕事作りをして収益を創出するのです。このことが結果として社会貢献につながります。

障がい者自身が価値を創出し、社会を変え、国民の意識を変えるエンジンとして躍動していくことを目指し、私たちは支援を続けたいと思います。

(2)収益は、商品価値から考える

障がい者が創る商品を考える場合、どうしても「できる」商品になってしまいがちです。これは現実的な視点なのですが、これだけでは市場で価値ある商品を作ることは困難です。オリーブ事業で何を商品にするべきか。以下の視点から考えます。

障がい者が創る商品を考える場合、どうしても「できる」商品になってしまいがちです。これは現実的な視点なのですが、これだけでは市場で価値ある商品を作ることは困難です。オリーブ事業で何を商品にするべきか。以下の視点から考えます。

①既に認知度のある商品群から考える

②差別化できるものを企画する

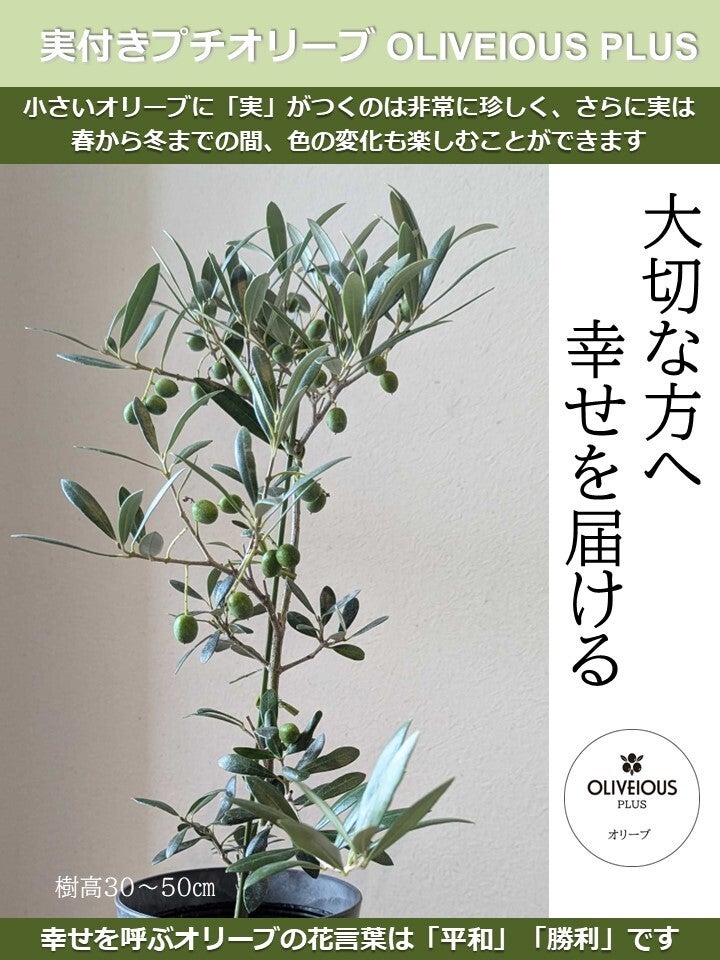

以上から、障がい者が作る戦略商品、「農薬不使用のオリーブオイル」「実付きプチオリーブ」。いずれも、oliveiousとしてのブランディングで進めます。

差別化のポイントは、「農薬不使用」と「結実」です。いずれも現場の作業の中でしっかりと励行すれば実現できることなのです。障がい者の方々が活躍できる仕事です。

(3)障がい者ができるのか

「そんな難しそうな作業が障がい者にできるのでしょうか?」こんな疑問が出てくるかと思います。農作業から商品製造に至る業務プロセスは、作業工程を分割していけば単純化できるものです。問題はどこまで分割するかです。本プロジェクトでは、この分野の成果物を作っていく予定です。最終的には障がい者のスキルマップを描き、どのようなスキルを持った人がどのような作業ができるのか、仕事と人のスキルの組み合わせができて作業計画を作成、マニュアルに準じた作業を実施、モニタリングできる一連の流れとしてのシステムができればいいなと思います。

代表の障がい者を育てた経験からの見解ですが、障がいのある方は、反復性が高い、嗜好性が高いという特性がある人が多いと思います。つまり、同じ動作を繰り返し延々とするのです。好きなことはしますが嫌いなことは一切しません。好きなことと作業内容が一致したら、およそプロフェッショナルな領域までスキル化できるのではないかと思います。代表の息子は、オリーブ圃場では「ハマキムシ駆除」が好きで繰り返し飽きずに続けます。ムシがいる葉を取り除くのですが一つ一つ丁寧にとります。ハマキムシ一つをとっても、いつ何をするか、さまざまなパターンがあります。少しづつさまざまな経験を積んでいけば、ハマキムシ取りのプロフェッショナリストとして認定してあげていいとも思います。このように発想はいくらでも広がっていくのです。

4.わい化オリーブ農福連携システム

(1)連携プロジェクト推進

埼玉県坂戸市にて就労継続支援B型事業を運営している、合同会社Fun Challengeと

まずはB型事業所の方々とオリーブ事業を立ち上げ、オリーブ栽培を障がい者の方に担っていただくためのシステム作りをします。商品では、オリーブオイル製造にはもうしばらく時間を要するので、実付きプチオリーブを出荷するまでの生産を担っていただきます。今後随時、作業範囲を広げていき、関連するシステム作りをします。

(2)どのようなシステムになるのか

障がい者向けキャリアパスとして、当面、以下のアプローチで開発します。

①就労B確立後、就労Aでのオリーブ栽培

事業をどのように位置づけ、作業をどのように切り分けるのか、これからの課題にはなりますが、作業の難易度(複雑度)を勘案して就労Bと就労Aを切り分ける、商品の付加価値度(加工度)を勘案して切り分ける等の検討をします。

就労Bで培ったスキルを就労Aでさらにブラッシュアップできる、就労Bでのスキル基準と満足基準、及び就労Aへのステップアップ基準を整理する等。

就労Bから就労Aへのステップアップは極力、同一事業所内で組み立てたいと考えます。

②一般就労のための企業との連携

一般企業の障がい者雇用枠として、オリーブ事業を組み立てることを先行します。ここではどのような仕事作りをするのか、作業基準を基本に生産性基準のようなものを設定しても良いかと考えます。その次に、就労Bから一般就労へ、就労Aから一般就労へのキャリアパスを検討します。両者には相当程度のハードルの違いがでてくるかもしれませんが、現実的な視点からどちらが可能性が高いのか、ケースを通じたモデル開発に取り組んでいく予定です。

5.障がい者が作る新ブランド「OLIVEIOUS PLUS」

弊社が開発販売する商品ブランドは、「OLIVEIOUS」(登録商標)です。(呼称:オリビアス)今後、観賞用オリーブやオリーブオイルの各種商品に展開していきます。このブランドの上位ブランドとして、障がい者が作る商品を「OLIVEIOUS PLUS」(呼称:オリビアス プラス)として販売していきます。障がい者が作るから安く売るのではなく高く売るのです。障がい者だからこそできる仕事作りをして、このような背景だからこその付加価値であることを消費者に訴求していこうと考えます。

①農薬不使用オリーブオイル OLIVEIOUS PLUS

栽培産地別、品種別の100%搾りたて 農薬不使用のエキストラバージンオリーブオイル。

②実付きプチオリーブ OLIVEIOUS PLUS

小さいかわいい実が付いた、観賞用プチオリーブ。リビングテーブルやダイニングに置いて幸せを共有する、実の色の変化を楽しむ、さらに半年間程度実を楽しめる、屋内で育てるオリーブ。

6.将来の夢 世界へ羽ばたくOLIVEIOUS PLUS

(1)国際博覧会での発信

今後、国内で開催される国際博覧会に出展します。弊社はこの展示会を通じて、長い歴史の中で世界中の人々に愛されてきたオリーブを新しい時代の新しい商品コンセプト「大切な方へ幸せを届ける」として、日本から世界の方々に発信していこうと思います。また小さいオリーブを観葉植物としての位置づけで広くアピールしたいと思います。

今後、国内で開催される国際博覧会に出展します。弊社はこの展示会を通じて、長い歴史の中で世界中の人々に愛されてきたオリーブを新しい時代の新しい商品コンセプト「大切な方へ幸せを届ける」として、日本から世界の方々に発信していこうと思います。また小さいオリーブを観葉植物としての位置づけで広くアピールしたいと思います。

(2)世界中に実付きプチオリーブを広める

観葉植物としてのオリーブ。海外でもあまり認識がないと思います。本場、欧州においても数は少ないと思われます。日本発の実付きプチオリーブをオリーブ生産が不可能と言われている地域、国でも生産できること、そしてさまざまなハンデを持っている方々にその役割を担っていただき、世界的なSDG's商品として育てていければ幸せなことと思います。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ