PKSHA Technologyは「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題の解決に挑んでいます。AIの社会実装を説得力をもって社会に広めていくために、社員自身が自社プロダクトを日々の業務に活用する「Future Knowledge Black Belt(以下、FKBB)」という取り組みが社内で行われています。今回は5期目を迎えたFKBBの活動内容と成果について、FKBBメンバー3名に聞きました。

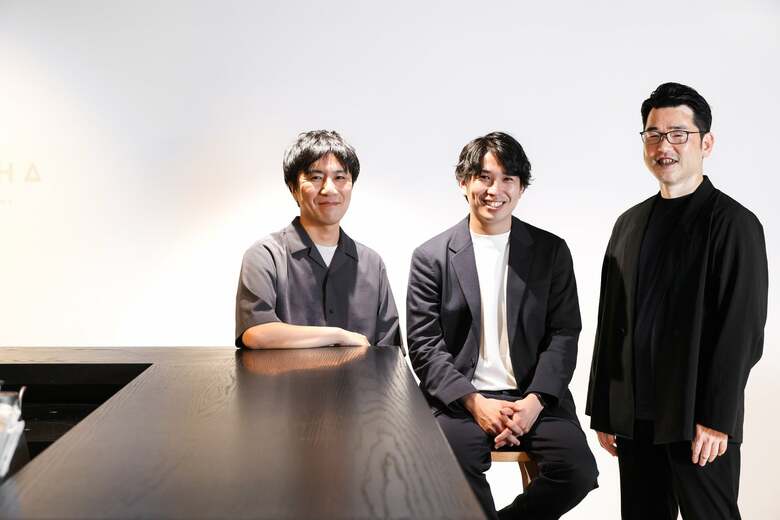

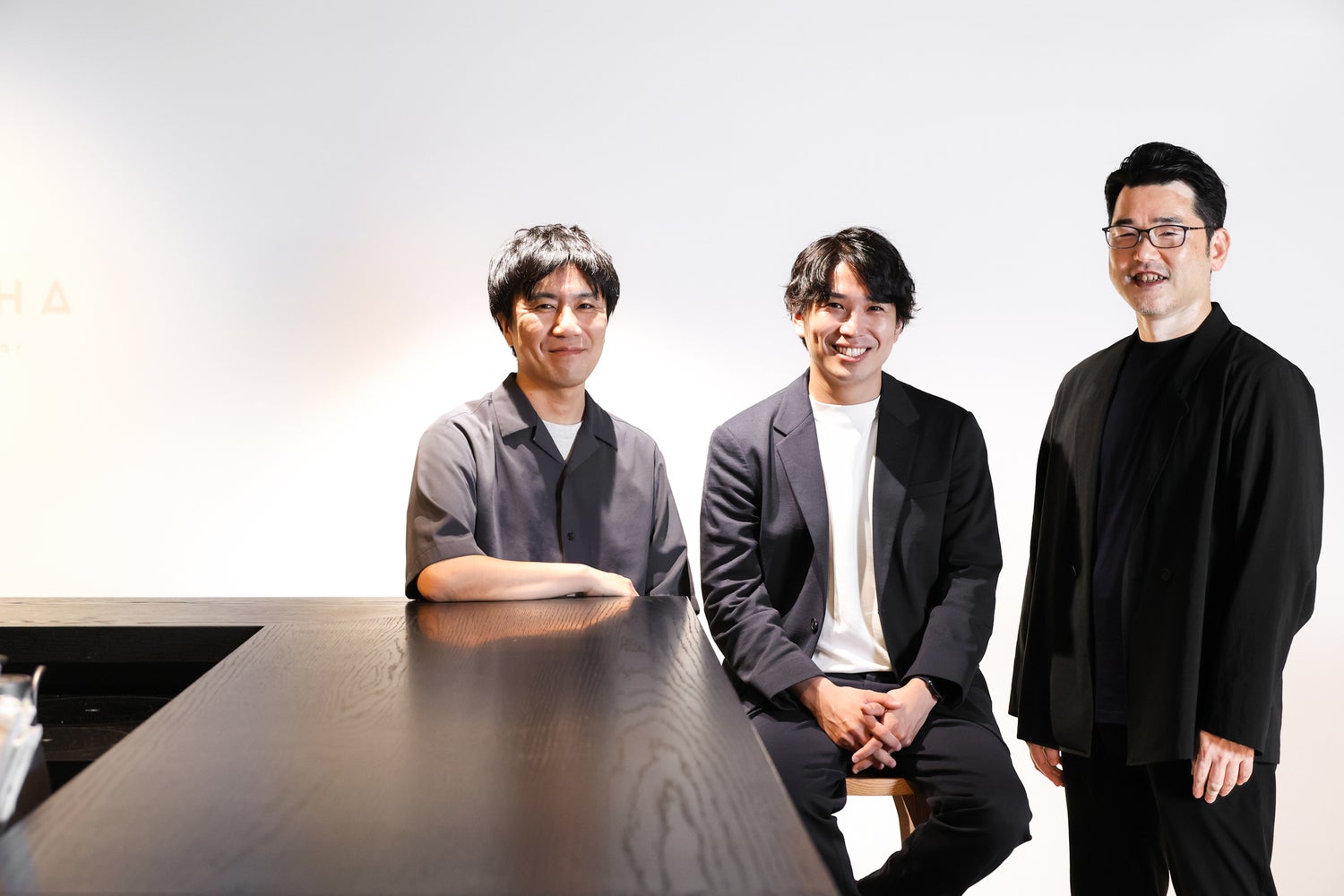

加藤紘太 (写真左:Workplaceカンパニー Sales Marketing部 Inside Salesグループ)

株式会社スタディストにてフィールドセールスを経験後、1人目のインサイドセールスとして立ち上げを担当。その後、株式会社EventHubに入社し、インサイドセールスマネージャーを主軸に、適時フィールドセールスマネージャーやマーケティングマネージャーを兼務。2024年10月にPKSHA Technologyに参画。

倉科翔一 (写真中央:Workplaceカンパニー Customer Success部 Successグループ)

大学卒業後、東芝グループの事業会社に入社し、複合機の営業推進と社内DX推進を経験。

その後、勤怠・給与・ワークフローなどを扱うHRTech企業のjinjer株式会社にて、エンタープライズ領域のカスタマーサクセスのキャリアをスタート。『AI技術の革新性』と『未来志向に特化したカルチャー』に魅力を感じ、PKSHA Technologyに参画。

有吉徳晃 (写真右:Workplaceカンパニー Sales Marketing部 Partner Allianceグループ)

株式会社ワークスアプリケーションズにて、300社以上の人事給与ERPパッケージの導入・運用に関わる。その後、スキル管理 SaaSベンチャーにて、カスタマーサクセスおよびパートナーセールスチームを立ち上げ。2024年12月にPKSHAのパートナーアライアンスチームに参画。AI活用やナレッジ管理に課題感を持つ顧客に対し、パートナー企業様と共に販売・導入支援を行う。

未来のナレッジマネジメントのエキスパートとして―FKBBの取り組み

―― FKBBとは、どのような取り組みなのでしょうか。

加藤:2023年から始まった「Future Knowledge Black Belt(FKBB)」は、AIを活用して未来の働き方を体現することを目的とした社内プロジェクトです。FKBBチームはエンジニア、営業など部署を横断して構成されており、半期に一度メンバーと取り組むメインテーマを替えながら、活動を継続しています。

―― 今回の取り組みのテーマをお聞かせください。

加藤:前期は自社プロダクトの一つである「PKSHA AI ヘルプデスク(以下AI ヘルプデスク)」を活用した社内のナレッジマネジメント強化に注力し、非常によい検証結果を出せました。

https://voice.pkshatech.com/n/nda073f661c98

今期はそれをさらに発展させて、新入社員の基礎研修におけるユースケースを見出し、新規ビジネスの創出につなげていくことがメインテーマとなりました。

PKSHAの新入社員研修は、大きく3つのフェーズに分かれます。1つ目は企業理解を深める基礎研修、2つ目は配属された部署ごとの専門知識を得る研修、そして3つ目はOJT形式で先輩と共に学び、戦力化を目指す研修です。そのすべてを網羅するような形でAIを活用することが、今回の活動における挑戦でした。

―― なぜそのテーマを選んだのでしょうか?

加藤:もともと社内には新入社員の研修プログラムの改善・運営を担う研修チームがあり、より効率的なカリキュラム作りと研修期間の短縮にチャレンジしていました。しかし、期間短縮に伴うフォローアップ体制には懸念も多かったため、今まで以上にAI ヘルプデスクを活用することで、その不安を払しょくできないかと考えていたのです。

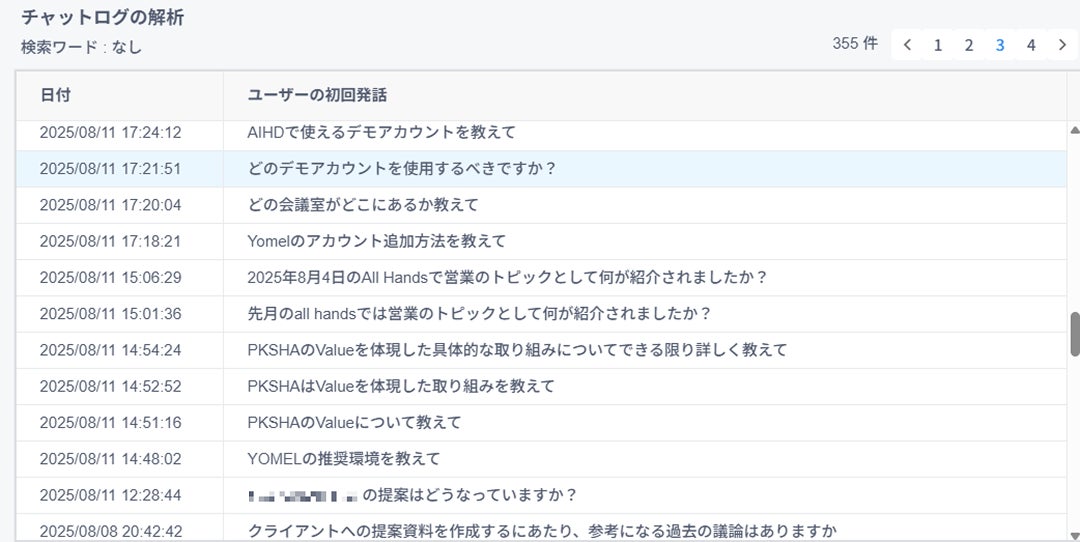

AI ヘルプデスクで社員から寄せられた問い合わせを分析すると、新人・ベテラン問わず基礎研修で扱う内容の質問が多いことがわかりました。そのため、本テーマに取り組むことで得られるナレッジは、新入社員のみならず、社員全体に良い影響を及ぼすことが期待できました。

問い合わせの傾向として、基礎研修で扱うような初歩的な質問が多く寄せられる

―― どのような体制で取り組みを進めましたか?

加藤:取り組みを現場でリードしたのは、倉科さんと有吉さんです。カスタマーサクセス部の倉科さんは、実際の活用促進につながることを意識し、既存の研修チームとの連携を模索・推進してくれました。一方セールスマーケティング部の有吉さんは、AI ヘルプデスクと、PKSHAグループのプロダクトのひとつである議事録AI「Yomel」とのシナジーを模索・検証してくれました。それぞれが自分の職種ならではの視点で考えてくれたおかげで、スピード感を持ったアップデートの実践につながったと感じています。

新入社員の即戦力化までの期間を42日→14日へ。「もう一人の育成担当」としてのAI活用

―― まず、基礎研修における取り組みの概要をお聞かせください。

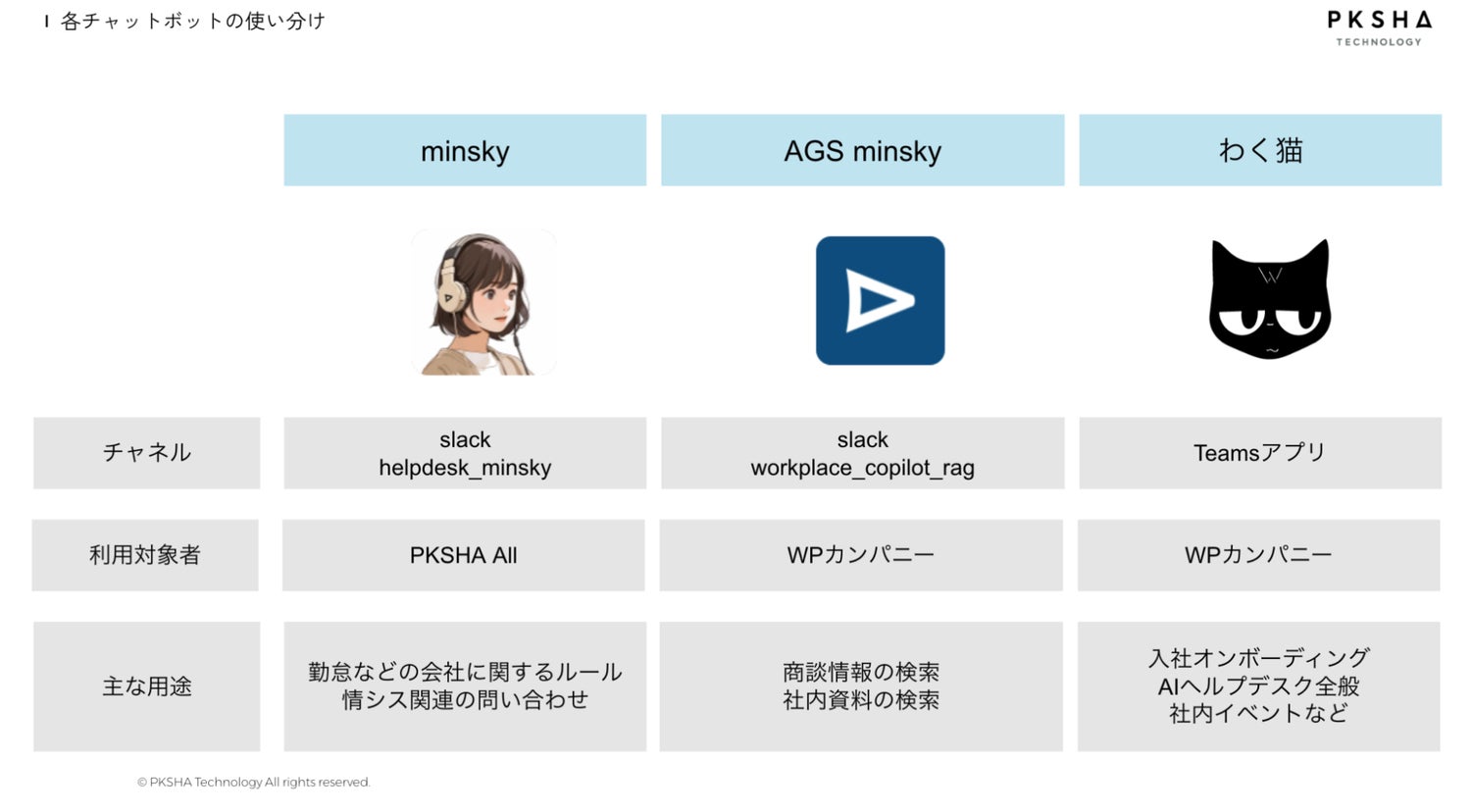

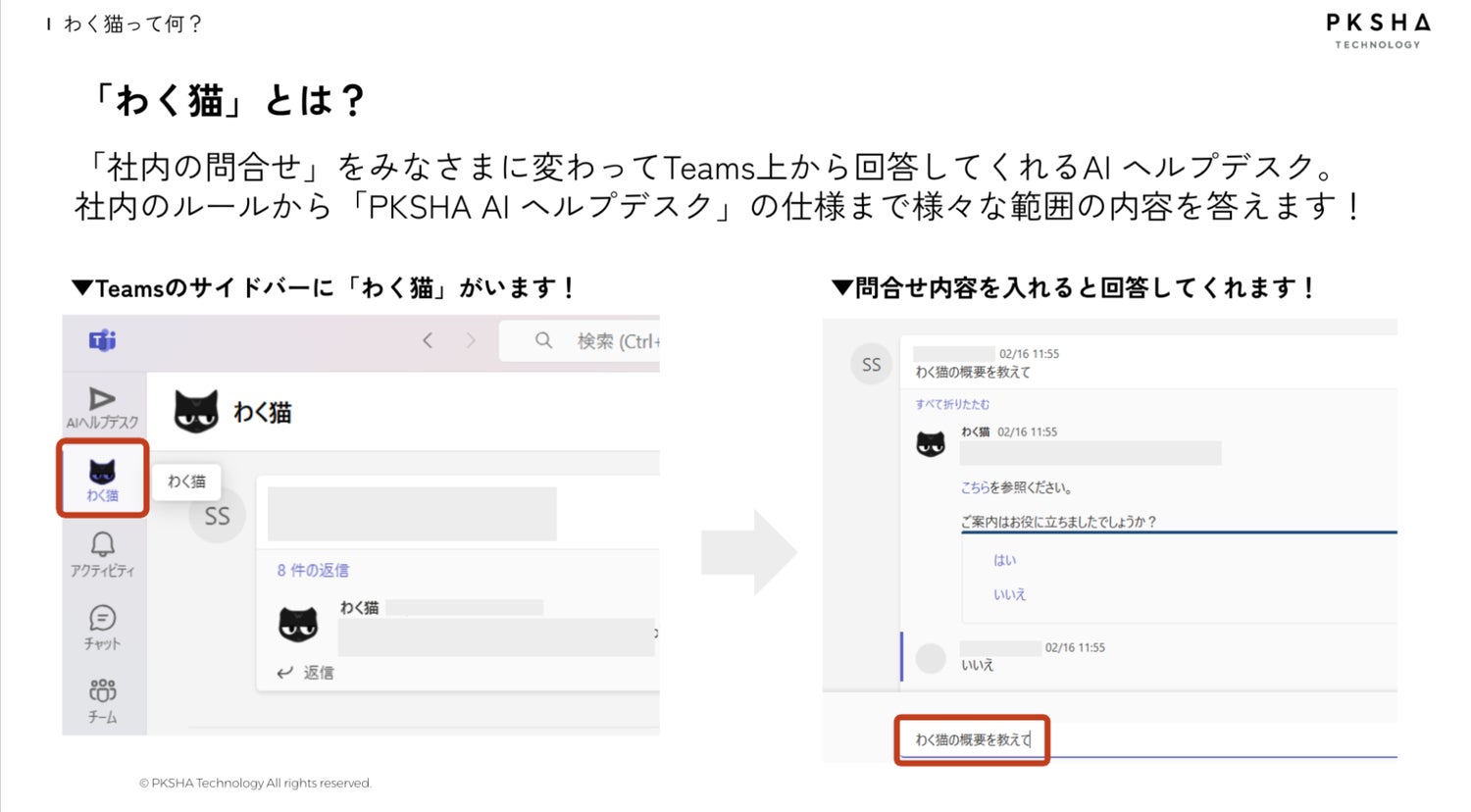

倉科:社内ナレッジが集約された対話型AIエージェント「わく猫」を、基礎研修の補助として活用しました。わく猫はユーザーの質問に応じてプロダクトの仕様書やミーティングの資料、社内用語など、さまざまな情報にアクセスし、①FAQに基づく自動回答、②登録したドキュメントに基づいての自動回答、そして③有人対応と、段階的に対応するのが特徴です。

―― 今期の取り組みが決まったきっかけは何でしたか?

倉科:前期の取り組みのあと、「社内ツール全般の利用シーンや、使い分けの仕方がよく分からない」という疑問の声が寄せられていました。社内にはわく猫のほかにもいくつかの社内ツールが存在し、その使い分けについては明確な定義がされていませんでした。僕自身、入社当初はわく猫をどう使ったらいいかわからず、戸惑った一人です。

新入社員の皆さんに、そんな思いをさせないためには……と考えつつ、FKBBメンバーでディスカッションを重ねていき、わく猫を新入社員の基礎研修で活用する方向性を決めました。

―― 具体的にどのように取り組みを進めましたか?

倉科:わく猫を管理者視点で分析すると、「そもそもFAQが少ないこと」や「有人連携に対応する人や、ナレッジを還元する人が決まっていないこと」が課題として見えたため、まずは運用に関わる具体的なマニュアルを作成しました。

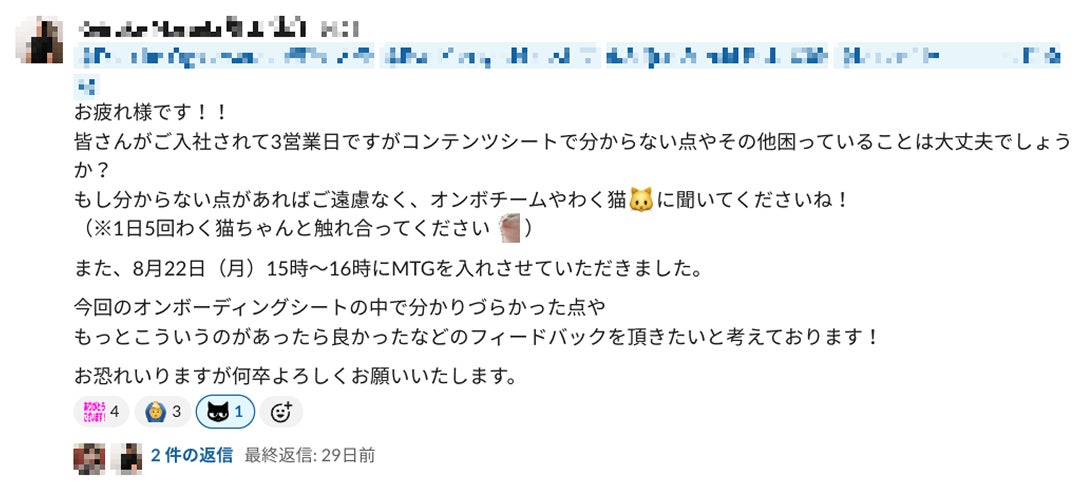

それを新入社員向けのオリエンテーションで紹介し、「困ったら気軽にわく猫を利用してください」と改めて伝えました。新しいツールを導入したときは、こうした積極的な働きかけがなければ活用は進みませんし、まずは使ってもらえなければ社内ナレッジも蓄積されません。

▼入社研修チームと連携し、オリエンテーション後、不明点はわく猫に聞いてもらうようご案内

―― 取り組みの結果、どのような成果が得られましたか?

倉科:基礎研修の期間短縮を目指していた研修チームと連携しつつ、「もう一人の育成担当」というコンセプトのもと具体的なAI活用のアプローチを示した結果、研修期間を42日から14日へと大幅に短縮することができました。新入社員の皆さんが、わく猫で疑問を解決できたケースを見聞きするたびに、気兼ねなく聞ける仕組みがあることの意義を再認識しています。

―― 今後の展望をお聞かせください。

倉科:わく猫は生まれてからまだ1年のAI、つまり社会人でいえば1年目の若手社員です。AIエージェントは使えば使うほど進化するので、わく猫も数年後には「先生」のような頼もしい存在になれるかもしれません。

こうしたAIエージェントは、新入社員の質問に対するハードルを下げ、心理的安全性の向上につながります。人事部門の新人育成環境におけるAIエージェント活用の可能性を、エンタープライズ企業を中心に今後提示していきたいと考えています。

質問は「まずAIに」「解決できなければ人に」―ナレッジを資産化できるPDCAサイクル

―― 基礎研修のみならず、部署ごとの研修にもわく猫が活用されたそうですね。

倉科:当初はわく猫を基礎研修中に活用するものとして訴求しましたが、意外にも「それぞれの部署に配属されてからも役に立った」という声が多く集まりました。部署に配属されてからのほうが、より有人対応が必要な疑問が増えるからだと考えられます。

最終的に人が介在しないと解決できない課題が多い現場では、わく猫のようにシームレスな体験設計ができるプロダクトが強みを発揮します。「まずAIに質問する」「解決できなければ人に聞く」というハイブリッドな対応が定着していくと、部署ごとに異なる活用方法も見いだしていけます。

―― 具体的にはどのように活用されていますか?また、活用推進において工夫した点をお聞かせください。

倉科:たとえばカスタマーサクセスの部署であれば、NPSやLTVといった用語や業務知識、案件の進め方などの質問を、ログとして残しています。一方、営業部署では各案件の議事録を検索し、商談の文脈を読み取るような使い方が広がりつつあります。そしてエンジニアの部署では、動作検証の目的で使用し、お客さま先でも使えるのかどうかを確認しているようです。

FKBBチームではこれらのログを毎週分析しつつ、全社員参加型ミーティングで「困ったらわく猫に聞く」ことを周知し続けてきました。各部署内にてメンバーが「それ、わく猫に聞いた?」と声がけすることも、自然な定着をもたらす一因になったと思います。

―― 部署研修における活用から見いだせた展望についてお聞かせください。

倉科:人ではなくAIだからこそ、ナレッジをためていくことで、加速度的な進化を期待できます。また、AIは対話のログからその会社や部署のカルチャーを学習していけるので、いずれは会社ごとに異なる特徴を備えることもできるでしょう。真面目な先輩、熱血教師というように、AIが組織のカルチャーを反映した人格を持つ未来もあるかもしれませんね。

研修の質とスピードの向上、社員の育成コストの削減、そしてリモートワークなどの多様な働き方への対応など、ナレッジの資産化に取り組むメリットは多く挙げられます。ナレッジの資産化が促進されるような仕組みを作り、やがて社外にも導入できる形にしていきたいと考えています。

AI議事録×AI ヘルプデスクで営業チーム全体の情報共有を加速し、生産性向上を実現

―― 有吉さんは、実践的に業務を遂行する段階におけるAI ヘルプデスクの活用方法を模索していたそうですね。

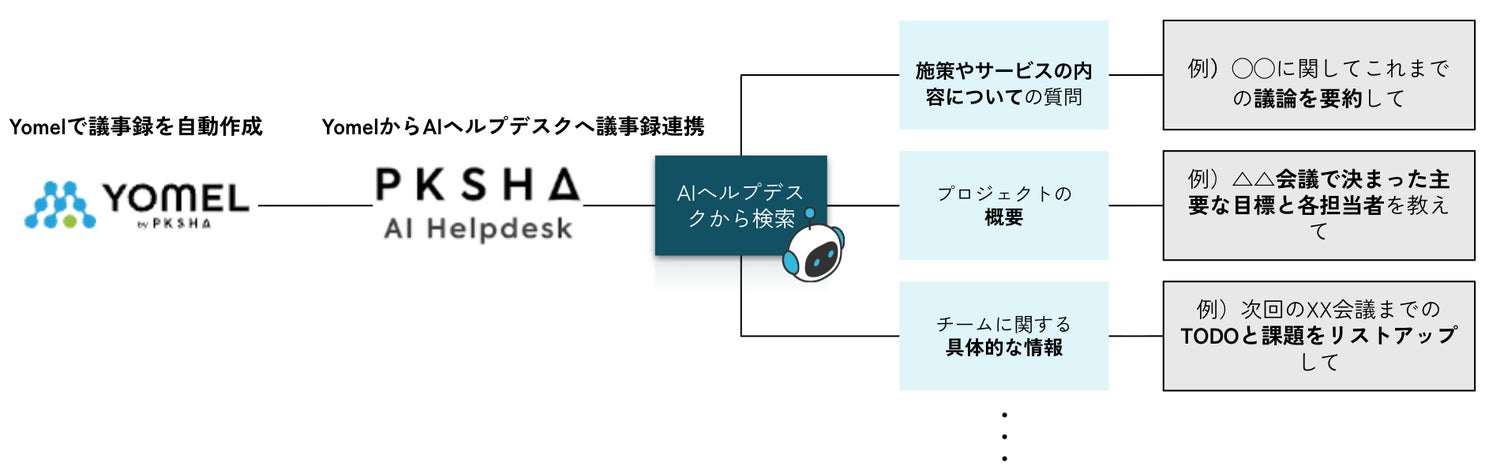

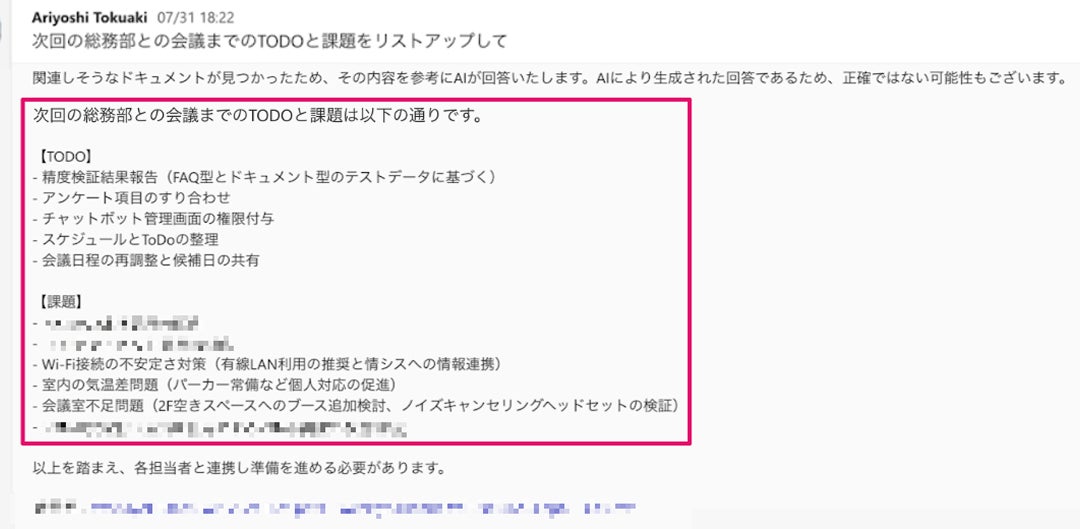

有吉:私は営業チーム内で、自動議事録AI「Yomel」と「AI ヘルプデスク」との接続に注力しました。

従来の会議議事録は、会議参加者を中心に、タスクの確認や会話の証跡として使われてきました。一定のコストをかけて作成するものの、この用途では会議後に共有されて終わりということが多く、ナレッジとして活用できているとは言えません。

せっかく時間をかけて作った議事録を、有効活用しないのはもったいないですよね。「その会議の中でどのような話し合いが行われたのか」「なぜその決定がなされたのか」といった背景や文脈を検索できたら、議事録の可能性をもっと拡張できるだろうと考えました。

自動議事録AI「Yomel」と「AI ヘルプデスク」を接続

―― エージェント同士の接続には、どのようなメリットがありますか?

有吉:決定事項だけでなくコンテクストまで可視化できることで、経営層が何を考えているかがわかったり、決定の裏にひそむメリットやリスクを把握したりできます。すると、それぞれが意思決定に至るまでの思想や経緯は属人的なものにならず、多くの人にひらかれたものへと変換されます。

これらが自然と蓄積されていくことは、チーム全体の生産性の向上につながります。AIは24時間365日いつでも聞けるので、忙しい先輩に恐縮しながら質問する必要がなくなるのも利点のひとつです。

営業チームでは今回の取り組みを通じ、過去の顧客との商談や、課題解決に至った解決策などがわかって、生産性が向上したという声が上がっています。また、社内ナレッジ検索では、部門をまたがる情報のキャッチアップや顧客要望の収集ができました。

次回打ち合わせに向け、議事録からタスクや課題をリストアップできる

―― 今回の取り組みの先にある展望をお聞かせください。

有吉:この取り組みの先に目指しているのは、経営層の戦略に関わる議論、開発部門の技術に関わる議論、そして営業部門の顧客からのフィードバックなど、社内に散らばっていた「暗黙知」を一元化し、企業の未来を創る「知的資産」へと転換することです。

過去のプロジェクトの「なぜ」がわかること。部門の壁を超えたナレッジの共有が実現すること。暗黙知になっていたベテランの知見がいつでもひらかれていること。これらはすべて、企業にとって「知的資産」となり、大きな意味を持ちます。

会議や商談などで交わされた会話に含まれる属人化しやすい情報が、会社の礎として価値あるものに変換されていく未来を実現したいと考えています。

人事部門におけるAI ヘルプデスク活用が未来の働き方への扉を開く

―― 一連の取り組みを振り返って、どのような気づきがありましたか。

加藤:新人研修はAIで効率化すればいいわけではなく、先輩やメンターとのコミュニケーションを通じた関係構築や、会社とのエンゲージメントを深めていくことも大切です。そのため、人の対応とAI活用による効率化を両立した設計が必要だということを、今回の取り組みを通じて強く実感しました。

今回ツールを利用したメンバーが、「“もう一人の先輩”が伴走してくれているようだ」と言ってくれて、狙い通りの成果を出せたと自負しています。

特にAI ヘルプデスクは「AIと人の融合」を強みとしており、シームレスな有人連携が効果的に活かされました。AI ヘルプデスクは、AIがFAQベース、RAGベースで回答し、それでも解決できなかった場合、同じチャット上でシームレスに有人対応に切り替えることができます。また、有人で解決したチャットのやり取りをもとに、FAQを拡充するナレッジ循環のサイクルを構築できるので、新人研修の業務特性とも親和性が非常に高かったです。

―― さらなる活用に役立ちそうなポイントがありましたら教えてください。

加藤:今回は新人研修を想定した取り組みでしたが、過去の質問のログを紐解いてみると、ベテランメンバーも基礎的なことを質問していることがわかりました。

製造業などの品質管理においては「はじめて作業をするとき」や「手順に変更があったとき」、「久しぶりにその作業をするとき」にミスが起こりやすいとよくいわれますが、ベテランメンバーもそういったタイミングで基礎的な調べものをしたり、質問をしたりするケースが多いようです。

人事部門の方は組織サーベイなどでアンケートを実施すると思いますが、どうしても本音を引き出しきれないこともあると思います。一方、対応している相手がAIとわかっていれば、社員は気兼ねなく質問することができます。取り繕わない生の声を抽出できるAIが介在することで、制度の見直しや改善点の抽出もスムーズになるはずです。

―― AI活用を検討する人事部門の皆さんに、メッセージをお願いします。

加藤:人事部門の皆さんは、人事領域の課題をAIで解決しようとしながらも、コミュニケーションの大切さを痛感し、ジレンマを感じることがあるでしょう。AIか人か、どちらか一方を選ぶのではなく、AIと人とを融合させる仕組みづくりやソリューションの導入が、人材育成の効率化と体験の向上につながると思います。

AIエージェントがナレッジの有効活用を支援し、AI議事録やAI ヘルプデスクの連携が、その基盤となる知的資産を積み重ねていく。その中で、新人もベテランも、それぞれの部署や立場に応じた疑問や不明点をすばやく解決することができる。ビジネスや技術進歩のスピードが加速する中で、こうした新しい人材育成の形を広めていくことが、未来の働き方の扉を開くと信じています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ