国内のみならず海外でもブームとなっている抹茶。しかし、その裏で静岡県内の茶業界は苦境が続いていて、いままさに転換を迫られている。

海外でも抹茶が人気

スイーツにドリンク、さらには調味料と様々な飲食物に使われる抹茶。

最近では抹茶に含まれるカテキンやビタミンCといった栄養素に加え、手軽に“日本らしさ”を感じられることから海外でも抹茶がブームとなっている。

農林水産省によると、2024年のお茶の輸出額は364億円と過去最高を記録。そのうち75%にあたる272億円が抹茶などの粉末状のお茶となっている。

その一方で、日本人にとって最もなじみ深い煎茶は生産量・単価ともに低迷。過去15年で約2万6000戸もの茶農家が廃業するなど、いま転換を迫られている。

需要を見据えて生産体制を整備

掛川市にある丸山製茶。

抹茶需要の高まりに応えるべく、2025年5月に粉砕機6台を揃えた抹茶専用の工場を新設したことで、抹茶の製造はこれまでの倍近くに増えた。

このように抹茶を作るためには専用の機械を導入することが不可欠だが、そもそも抹茶の原料となる碾茶と煎茶とでは栽培方法に大きな違いがあり、丸山製茶では被覆をすることで”敢えて”日光を遮ることでお茶の葉の色と味を良くしているという。

ただ、被覆栽培と呼ばれるこの方法の特徴は手間がかかること。

抹茶の品質を左右する気温や日照時間を見極めながら作業をする必要があるからだ。

丸山製茶アグリ事業部の萩原将道 部長は「被覆作業をするので人手がかかることなど、労力的な部分が大変なことの1つ。あとは日光を遮るのでお茶の木にストレスがかかり、そこからお茶の木を回復させることがもう1つの課題」と話す。

それでも丸山製茶は碾茶の生産量を毎年増やしていて、丸山昌侑 執行役員によれば輸出量は年々増加傾向にあり、2025年は対前年比で150%に上るという。

また、これまで取引がなかった国からも引き合いが来るようになったそうだ。

抹茶への転換を阻む壁

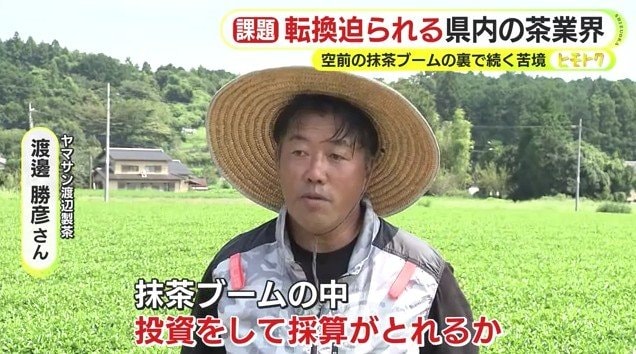

一方、富士宮市にある創業100年あまりのヤマサン渡辺製茶。

オーストラリアでジェラート店を構える知人からの要望もあり、静岡のおいしいお茶を海外の人にも知ってもらおうと5年前から抹茶を手がけているが、渡邊勝彦さんは人手不足が悩みの種とこぼす。

また、ヤマサン渡辺製茶が元々扱っていたのは煎茶だけだったため、抹茶用の機械がないことから自社だけで製造を完結できず、加工を委託していることでその費用も圧し掛かる。

とはいえ、抹茶専用の機械を導入するためには膨大な費用がかかり、経営への影響を考えると決断できないでいて、渡邊さんは「(海外輸出に)興味はあるがなかなかハードルが高い。抹茶ブームの中、投資をして採算がとれるか、どこの農家も悩んでいるのではないか」とジレンマを抱えている。

県内には碾茶の生産へと切り替える農家に補助金を出すなど、茶業の転換に向けた取り組みを進めている自治体もあるが、高齢化や後継者不足といった課題も山積みの状態だ。

このため、渡邊さんは「碾茶をやりたい人は多くいるがなかなかハードルが高く、もう少し個人が入りやすい状況を県や国が考えてくれたら」と行政の積極的な支援の必要性を訴えた。

製品として仕上げる前の荒茶の年間生産量のみならず、2025年度の一番茶における荒茶生産量についても統計開始以来、初めて首位の座を明け渡した静岡県。

いま、まさに大きな転換期を迎えている。

(テレビ静岡)