“AIに超えられてしまった者”たち

AI時代のトップランナーはいま。

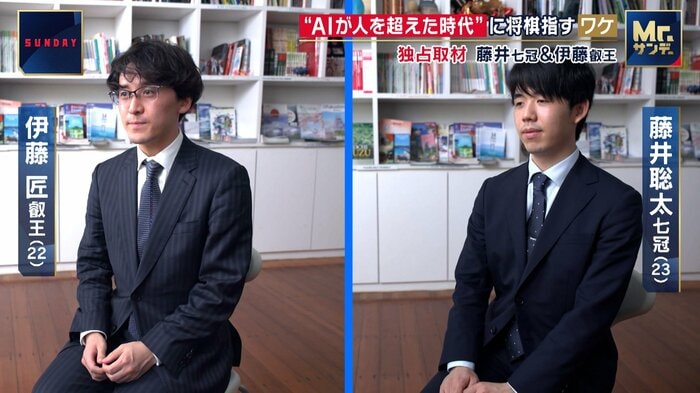

シンガポールの建国60周年を記念して現地で「王座戦・第1局」を戦った若き2人、藤井聡太七冠(23)と伊藤匠叡王(22)。

生きる世界の厳しさと裏腹に対局外の時間に二人が見せたのはリラックスした、こんな姿。

記者:

藤井さん、(マーライオンみたいに)上を向いて口をパカッと開けていただいて。

そして、「静寂の隠れ家」とも呼ばれるシンガポール屈指のホテルで始まった王座戦の第1局は。

解説:

これは攻撃的な一手。すごいことになりますね。

藤井七冠の、超アグレッシブな指し手で進んでいく…

そして、対局を終えた二人に「Mr.サンデー」が独占取材で問いかけたのは。

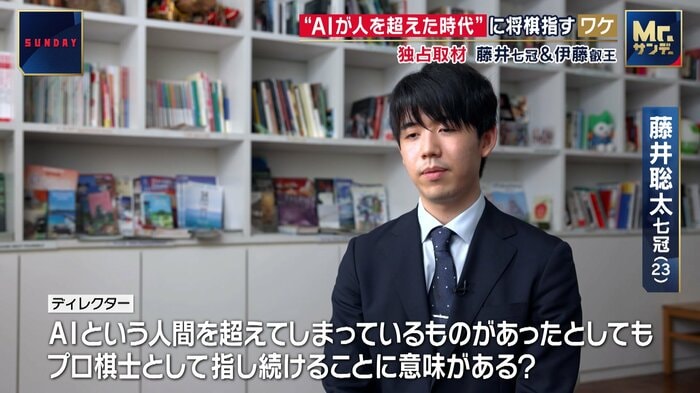

サンデー取材班:

AIという人間を超えてしまっているものがあったとしてもプロ棋士として指し続けることに意味がある?

藤井聡太七冠:

そうですね。

彼らはなぜ、こんなAI時代に将棋を指し続けるのか?その複雑な胸の内。

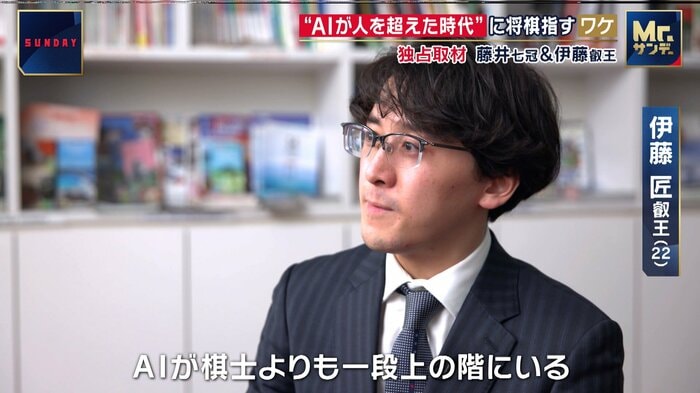

伊藤匠叡王:

最近は人間の目から、どれくらい強くなったか分からないぐらい。AIが棋士よりも一段上の階にいる。

“AIに超えられてしまった者”たちが語るAI時代を生きるヒントとは?

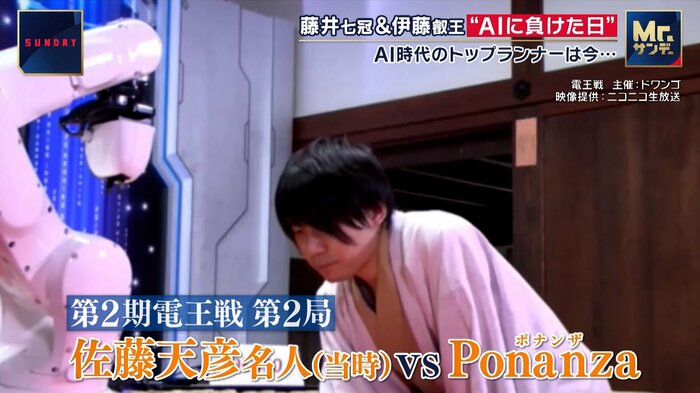

将棋界に残る屈辱的な一日

2017年5月20日。その日は、将棋界にとって歴史に残る屈辱的一日となった。

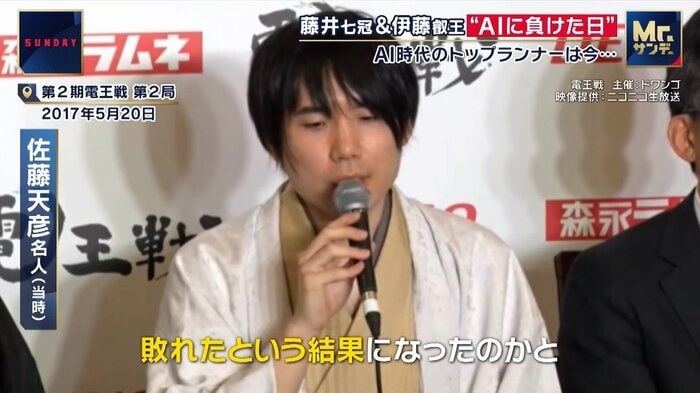

佐藤天彦名人(当時):

負けました。

その時、最高峰にいた名人が、将棋AIに負けた。その信じ難い光景に、会場が静まり返る。脱力しきった、名人の顔。

佐藤天彦名人(当時):

僕自身が持っている感覚であるとか価値観であるとかそういったものをぶつけて、正面からぶつかっていって敗れたという結果になったのかと。

「AIに仕事を奪われるかもしれない」

そう、いま、誰もが漠然と抱く、そんな恐怖を8年も前に味わっていたのが将棋界だった。

だが、そんな中、戦々恐々とする棋士たちとは 全く別の感情を抱く少年がいた。

それが、当時、14歳の藤井だった。

藤井聡太七冠:

電王戦が始まった頃から奨励会に入って棋士を目指すようになったという感じなんですけども。

つまり、当時の藤井は、プロ棋士を目指しながら次々と大先輩たちがAIに敗れていくのを目の当たりにしていたわけだ。が、その頃、考えていたのは。

藤井聡太七冠::

非常に面白い、エキサイティングなことでもあるのかなと。私の視点からすると、AIが人間とは異なる過程を経て、非常に高い実力を得て、人間、従来とは違った将棋を指すのは私自身もAIと指してみたいという気持ちもありましたし、あるいはAIを活用することで、もっと強くなれることもあるんじゃないかと感じました。

AIの登場はエキサイティングでありさらに自分を強くしてくれると感じていた藤井。

そしてもう一人。藤井七冠と同年代であり、今回の「王座戦」でも互角の戦いを見せる伊藤叡王は。

伊藤匠叡王:

もちろん人間側を応援する気持ちはありましたし、棋士がAIに負かされて悔しいっていう気持ちもありましたね。ただ一方でAIを使って勉強できる環境が整えられてきて、そのことによって自分自身の棋力向上につなげることができたかなと。

彼もまた、悔しさ以上に「AIは使える」と感じていたという。そして、その圧倒的な強さは、今もなお。

伊藤匠叡王:

最近は人間の目からどれくらい強くなっているのか分からないぐらいのレベル感になっていると思います。

プロ棋士を超えたAIの強さの理由

AIは、なぜそれほど強くなれたのか?その仕組みを紐解くと。

(1) 膨大な棋譜の記憶

まず、AIは、過去のプロ棋士らの数万におよぶ対局データを読み込みどんな局面で、どんな手が指されてきたかを徹底的に分析した。

(2)終わりなき自己対局

だが、本当にAIが強くなったのは、ここからだった…なんと、AIは何億、何十億と人間が一生かけても指せないほどの対局を繰り返し、やがて、人間には思いつかないような戦法を編み出し始める。

(3)ツリー型探索と評価関数

さらに、現在のAIは膨大な選択肢から局面を評価し、勝率が最も高い一手を瞬時に選び出しているという。 つまり、これまで人間が頼っていた直感と経験を圧倒的な機能で凌駕しているワケだ。

だからこそAIで将棋を研究し、これまでになかった発想を身につけた藤井七冠と伊藤叡王の2人は、やがて、将棋界の勢力図を塗り替え「AI時代の申し子」と呼ばれるようになる。

だが、虚しくはないのだろうか?

人間が到底かなわないAIという圧倒的強者の存在を前に、プロ棋士として戦い続けることは。

そう聞くと、2人は。

伊藤匠叡王:

おっしゃる通りAIが(人間の)棋士よりも、一段上の階にいると思うんですけど、その階段を上って、また新たな景色を見てみたいっていう気持ちはあります。

藤井聡太七冠:

自分自身が納得できていない指し方を、AIが有力と示しているというだけで指してしまうというのは、やっぱり危うさがあるかなと思うので。将棋の魅力というのは、もっと複雑で多面的なところがあるので。

将棋の魅力は、もっと「複雑」で「多面的」で AIという階段を使えば、まだまだ「新たな景色」に出会えるはずという2人。その言葉の意味を理解するのは容易ではない。

羽生善治九段が語っていたヒント

だが、かつて、将棋界の第一人者である羽生善治九段がこんなヒントを語っていた。

羽生善治九段:

将棋の持つ膨大な可能性の中、人が見ているのは一欠片(ひとかけら)です。でも、AIが見ているのも一欠片でしかなくAIも探索しない空白の場所は、必ず存在します。

(北野新太「藤井聡太 肯定の天才」(「文藝春秋」2024年1月号)より)

その言葉を、可視化するとこういうことになるだろうか。

例え、最強の「将棋AI」でも「優れた棋士」でも両者が見ているのは、まだ、将棋の世界の「ほんの一欠片(ひとかけら)」でしかなくその広大な大地は、決して見渡すことは出来ない。

だからこそ、「人」と「AI」が互いに学び合い高めあいながら、そんな「未開の地」を発見し世界を広げてゆくべきではないか?

「王座戦・第1局」で目撃した「未開の地」

そして、シンガポールで行われた今回の「王座戦・第1局」で、まさにその瞬間を目撃することとなる。

4日、シンガポールで行われた「王座戦・第1局」で 藤井が42手目に繰り出したのは「△7七歩成」。

実は、この指し手について藤井自身も。

藤井聡太七冠:

△7七歩成と技をかけにいったところで、それは決断して激しい展開になったんですけれども。積極的な手を選べたのがよかったかなと感じています。

と、自分でも「良い手だった」と振り返るほどの勝利への一手となった。

そして、この時、AIが弾き出していた最善手を見てみると…実は「△7七歩成」。

なんだ、結局、AIと同じ手を指しただけじゃないかと思うなかれ。

実は、その一手への布石は、その10手も前となる、32手目で打たれていたのだ。

それがこの、攻めの「△3六歩」。

この時、AIが示していた最善手は守備的な「△1四歩」。2位以下の手も、守備型の手ばかりで藤井が指した、攻撃型の「△3六歩」は5番目に、やっと入っていたにすぎない。

ところが、この「△3六歩」を指されたことにより「攻撃」への対応を迫られた伊藤叡王は。

解説:

(伊藤叡王は)一番強気の手で返しました。

その選択が、勝負の分岐点となってしまう。

一方、藤井側のAIはまるで、さきほどの一手にハッとしたようにまた新たな計算をやり直し、以降は、あの「△7七歩成」までほぼ、藤井と同じ攻め手となった。

つまり「△7七歩成」の勝負の一手でAIと藤井の手が一致していたのは、決して、AIの読み通りに藤井が指したのではなく藤井が打った布石に「AIが合わせた」ということになる。

こうして。

伊藤匠叡王:

負けました…

66手で伊藤叡王が投了し、五番勝負の初戦は幕を閉じた。

伊藤匠叡王:

やっぱり(AIを駆使した)藤井さんが出てきたことによって、本当に人間でも、もっと将棋を強くなる余地が残っているということはそういう認識を持つことはできたのかなというふうに感じています。本当に自分自身も、さらに実力をつけて、もっとクオリティーの高い将棋を指していきたい。

AIは敵ではなく、藤井七冠を引き上げ自分もまた引き上げてくれた絶好のパートナーである。

そして、藤井七冠もまた。

取材班:

みんながAIを使う時代に、どうやって個性を出す?

藤井聡太七冠:

それは非常に重要なポイントで、棋士としては、まずは当然、自分自身の実力を高めていくということを求められるわけですけれども、それと同時にファンの方に見ていただいて楽しんでいただける、面白いと感じていただける将棋を指すというのも非常に重要なことで…

藤井聡太七冠:

私としては、将棋を指している中で、複雑な終盤戦というのが一番考えていてワクワクする面白い状況かなというふうに感じますし、そういう局面での一手というのをファンの方に期待していただいている部分もあると思うので、そういう将棋をお見せできたらなと思っています。

まだ見ぬ、最善手の先へ。AIと人間が高めあう、そんな世界を若き2人は、きっとこれからも見せてくれるに違いない。

(「Mr.サンデー」9月21日放送より)