長崎の秋を彩る伝統行事「長崎くんち」。奉納踊りの一番手は「阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)」を奉納する新橋(しんばし)町だ。物価高騰や町の衰退、人口減少に直面しながらも新たな継承の形を模索している。

くんちならでは「結納」の儀式

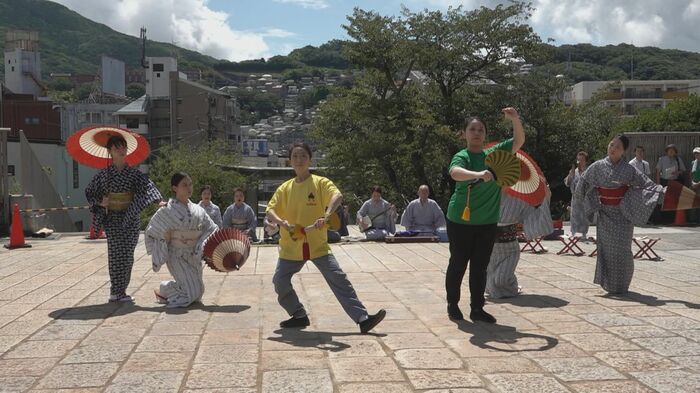

新橋町が奉納するのは、2人のオランダ人「万歳(まんざい)」と「才蔵(さいぞう)」がおどけた様子で軽快に踊る「阿蘭陀万歳」だ。

万歳役を、長崎検番の芸妓衆(げいこし)、茶々丸(ちゃちゃまる)さん、才蔵役を桃羽(ももは)さんが演じる。

踊町(おどりちょう)が芸妓衆などの町外に住む人に出演を依頼するためには、くんちならではの「結納」の儀式が必要となる。

新橋町は長崎検番と結納を交わし、長崎検番の芸妓衆を新橋町の一員に迎え入れた。

結納を終え、桃羽さんは「新橋町の皆さんの全てを背負って神様にお届けする気持ちでやっていきたい」。茶々丸さんは「2人で一生懸命頑張って神様に奉納しようと思う」と、くんちへの思いを語った。

おどけた表情に隠れる「本家の誇り」

「阿蘭陀万歳」は、昭和初期に誕生した日本舞踊花柳流の創作舞踊だ。

その昔、長崎に流れ着いたオランダ人が生計を立てるため、万歳を覚えて家々を回ったという筋立てだ。華やかな洋装と個性的な化粧が異国情緒を醸す。

鼓を持った「才蔵」がボケ役、シルクハットをかぶった「万歳」がツッコミ役。愛嬌ある2人の掛け合いや一般的な日本舞踊とは一線を画す、アクロバティックな振り付けが見どころだ。

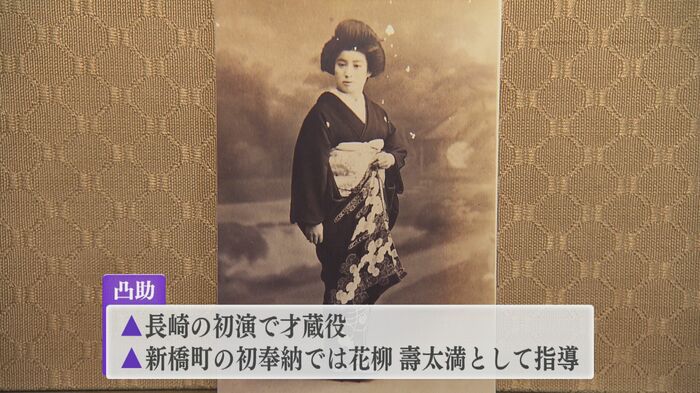

1934年、長崎で初めて阿蘭陀万歳が披露された際に才蔵を演じたのが長崎検番の芸妓「凸助」(でこすけ)さん。新橋町(現在は諏訪町)の料亭・一力(いちりき)の養女だった。

凸助さんは1951年、新橋町がくんちの舞台で初めて阿蘭陀万歳を奉納する際に花柳壽太満として指導にあたるなど、新橋町と阿蘭陀万歳を深く結びつけた。

くんちで阿蘭陀万歳を奉納する踊町は新橋町の他に2カ町(栄町・万才町)あるが、新橋町は阿蘭陀万歳を初めて奉納した「本家」という誇りがあるのだ。

酷暑に耐えての稽古

8月23、24日。本番と同じ踊り場で稽古する「場所踏み」の日だ。

2日間という限られた時間の中、立ち位置や動きを確認しなければならない。しかし、30℃を超える暑さが踊子と演奏する地方(じかた)を苦しめた。

太陽の熱を浴びた石畳に正座して演奏する地方たち。金属製の鐘も高温になった。

凛とした稽古の中にも暑さで辛い表情が見え隠れする。「日差しにやられて納得のいく踊りが出来なかったのが悔しい」と茶々丸さんは話す。

舞踊指導の花柳孝光央師匠は「熱中症は心配。検番は夜はお仕事があるから。プロに見えるきちんとした踊りを見せるのが最終目標。まだまだ」と話す。

変わりゆく町と守り続ける伝統

町とのゆかりが深い「阿蘭陀万歳」を大切にしてきた新橋町だが、時代の流れとともに継承への課題が見えてきた。

現在の諏訪町の一部となっている新橋町の町名は、中島川にかかる東新橋にちなんで名付けられた。

歴史ある商店街の一角にあり、かつては準備に参加できる商店主が多く住んでいた。しかし、この10年で店の数も世帯数も減り、踊町の役目を果たすことが難しくなってきた。

新橋町・実行委員長の山本卓さんは、それでもくんちを続ける覚悟を決めた。「“お諏訪さんに”という気持も大事だけど、まずは町としてできるかできないか。育ててきてもらった町への恩返しの思いを込めて覚悟を決めた」と話す。

「支えあい」でつなぐ

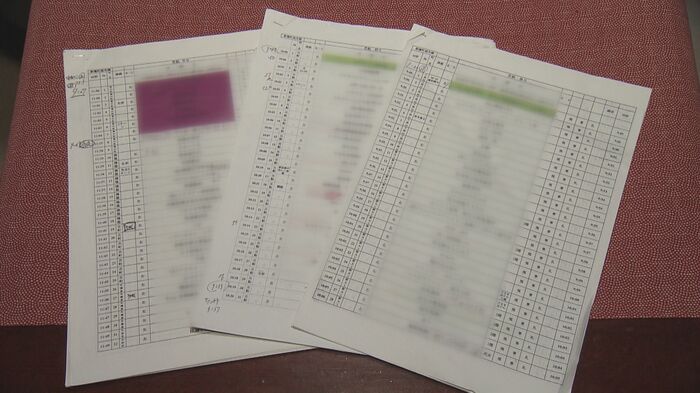

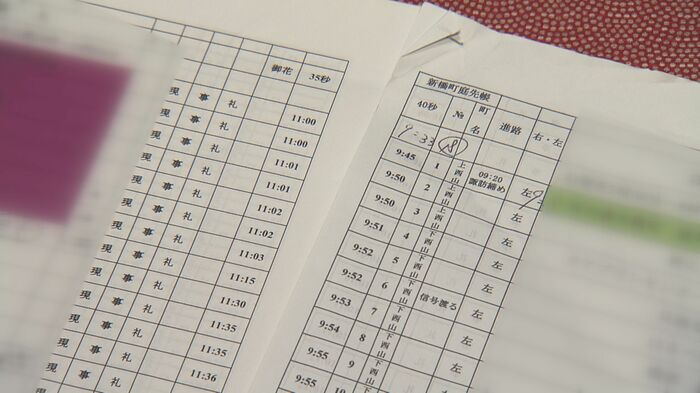

くんちの準備で特に人と時間が必要なのが「庭先調べ」だ。

祭りの3日間で約2800件の商店や個人宅を訪れて、出し物を披露する。そのため、事前に秒単位で予定を立てる必要がある。

経験者が減った中、新橋町はある方法をとった。2024年、2023年の踊町である興善町、桶屋町から庭先のデータである「庭先帳」を借りたのだ。

「庭先帳」は本来、町外不出のもの。しかしそこまでしないと、人手不足、担い手不足の中、くんち自体が存続できなくなるかもしれないと危機感を抱いているのだ。

山本さんは、時代が様変わりする中、こうした踊町同士の「支えあい」が必要になると考えている。今後、他の踊町から打診があれば、新橋町の庭先データも貸し出しつもりだと話す。

次の時代へつなぐ工夫

物価高騰も伝統継承の障壁となっている。

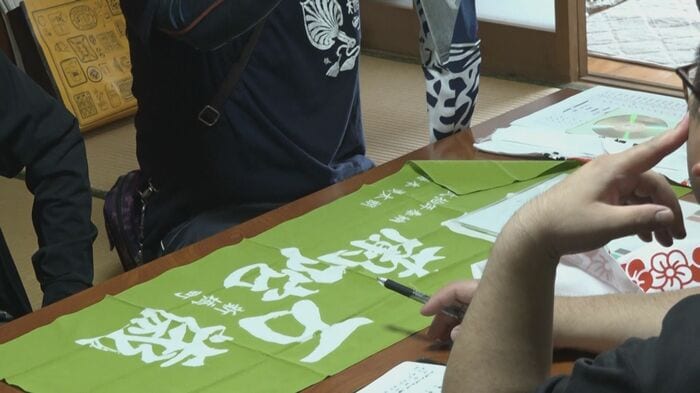

奉納踊を始める前に、長坂や桟敷席に手ぬぐいを投げ入れる「まきもの」。くんちファンにとっては手に入れたい縁起物だが、物価の高騰で手ぬぐいの価格は10年前の約2倍になった。

くんちを楽しみにしている人の期待に応えるため、前回は本染めで作っていた手ぬぐいを、今回はプリント印刷に変更した。これなら価格を半分に抑えることができる。「新橋町の奉納が続けられないことになるよりは続ける方向に」と、苦渋の決断だった。

長崎くんちが始まって391年。踊町はそれぞれの時代で歴史をつなぐ努力を続けてきた。2025年、諏訪の一番手を担う新橋町は伝統をつなごうと、本家の「阿蘭陀万歳」を奉納する。

2025年の踊町

2025年は、6カ町が演し物を奉納する。

新橋町「本踊・阿蘭陀万歳」

諏訪町「龍踊」

新大工町「詩舞・曳壇尻」

榎津町「川船」

西古川町「櫓太鼓・本踊」

賑町「大漁万祝恵美須船」

長崎くんちは10月7日から9日の3日間、諏訪神社で行われる。

(テレビ長崎)