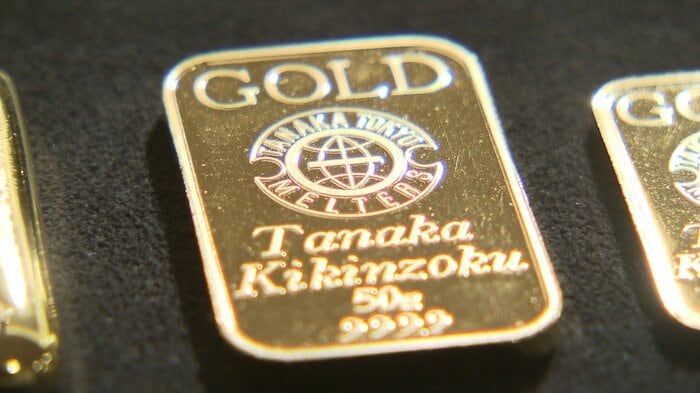

国内の金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格が、26日午前9時30分の公表値で、前日比126円高い1g=1万9940円をつけて最高値を更新、2万円に迫る水準となった。

追加利下げ観測が相場押し上げ

金相場を押し上げているのは、アメリカのFRB=連邦準備理事会が利下げを続けていくことへの期待だ。FRBは、9月のFOMC=連邦公開市場委員会で、政策金利の0.25%引き下げを決めたが、あわせて公表された金利見通しは、年内の利下げをあと2回見込む内容となった。この見通しは、FRB理事と地区連銀総裁がそれぞれ適切だと考える金利を点=ドットで示したもので、ドットチャートと呼ばれ、市場では、その中央値がFRBが目指す水準だと受け止められている。

今回の見通しでは、2025年末時点の金利の中央値は3.6%となり、前回6月の時点から0.3ポイントの引き下げとなった。FRBは、年内にあと2回の会合を予定しているが、1回の利下げ幅を通常の0.25%とした場合、中央値でみると年内利下げがもう2回見込まれることになる。追加の利下げ観測により、高金利だったドルの魅力が減退し、金利のつかない金の需要が増える様相が強まっている。

26日に発表された8月の個人消費支出(PCE)物価指数も、上昇率は前月比0.3%、前年同月比で2.7%となり、市場予想と一致して、年内の追加利下げ観測を変える内容ではないと解釈された。

揺らぐドルへの信認

アメリカの金融政策の適切な舵取りが難しくなることへの警戒感も、安全資産としての金需要を高めている。ニューヨークの先物価格は4月に節目となる1トロイオンス=3500ドルの水準をつけたあと、ほぼ横ばい圏で推移していたが、トランプ大統領が、8月にFRBのクック理事の解任を要求し、FRBの独立性が揺らぐことへの懸念が強まったことが、流れを変える要因のひとつとなった。

FRB内部の意見の隔たりが浮き彫りになる場面が続いたことも相場を上向かせた。9月のFOMCでは、トランプ大統領からの指名を受けFRB理事に就任したスティーブン・ミラン氏が0.5%の大幅利下げを主張して0.25%利下げに反対票を投じるなか、ドットチャートでは9人があと2回の利下げを想定する一方で、7人は年内利下げが必要ないと考えていることも明らかになった。

ミラン理事は、22日の講演でも、現在の政策金利は「適正な水準より2%程度高い」として、「引き締めたままにしておくと、不必要な人員削減や失業率の上昇を招くリスクがある」と、大幅利下げを求めている。

一方、23日に講演したパウエル議長は、「短期的な物価は上振れのリスク、雇用は下振れ方向のリスクに偏っている」と指摘して、「リスクのない道はない」と強調し、年内の利下げには具体的に言及しなかったものの、「一時的な価格上昇が持続的なインフレ問題に発展しないよう確実に防ぐ」として、追加利下げを慎重に判断していく姿勢を堅持した。ほかの政策当局者である地区連銀総裁からも、関税によるインフレ高進についての警戒感の表明が相次いでいて、金融政策をめぐるコンセンサスがとられないことへの懸念から、リスク回避の金買いが加速している側面がある。このほか、円相場の円安傾向が円建て価格上昇の追い風になっている要素も見逃せない。

1トロイオンス=5000ドルも

ニューヨークの先物価格は23日、史上初めて1トロイオンス=3800ドル台をつけたが、関係者の間では5000ドル近くまで上昇する可能性も取り沙汰されている。アメリカのゴールドマン・サックス・グループによるリポートでは「FRBの独立性が損なわれ、民間が保有する米国債のわずか1%でも金に流入した場合、5000ドル近くに達する」との見通しが示され、大きな関心が寄せられている。

1トロイオンス=5000ドルを現在の為替レート(1ドル=149円)で1kgに換算した場合、約2400万円になる。東日本不動産流通機構が公表している8月の月例リポートによると、山形県の新築戸建て住宅の平均価格は2168万円、徳島県は2384万円だ。スマホほどのサイズの1kg地金に相当する金額で家が買える計算になる。

金を裏付けとする上場投資信託(ETF)への投資需要も拡大している。国際調査機関のワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)が公表したリポートによると、世界の8月の金ETFへの流入額は55億ドルで、月末の運用資産総額は5%増えて、4070億ドルとなり、過去最高を更新した。NISA(少額投資非課税制度)では、金ETFや投信を購入できるケースもある。

デメリットを踏まえた投資判断を

先高観が強まるなか、週明けの国内の店頭価格は、初の1g=2万円超えに視線が集まる。

分散投資の対象としても注目度が高まる金だが、現物やETFのほかにも、純金積み立てなどの購入方法がある。投資に組み入れる場合は、需給環境や価格動向、商品により生じる手数料や管理コストをはじめとしたデメリットを十分踏まえたうえで、自身のマネープランに応じた判断を行いたい。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)