終戦から80年が過ぎ、戦争を経験した人が減っていく中で、記憶をどう語り継いでいくかは、大きな課題です。そうしたなか、仙台の高校生たちが戦争の体験を聞き、語り部活動で使う絵の制作に取り組んでいます。

「突然けたたましい警戒のサイレン・・・あ、空襲だ!B29が飛んでくる 息をのんでじっと身を隠す」

宮城野高校の生徒たちに空襲の体験を歌で伝えるのは、県内の元女性教員たちのグループ「白萩の会中央支部」です。普段は小学生に向けて県内の女性たちの戦争体験を絵と歌で伝えています。

「飛行機はあっという間に遠ざかっていきましたが、あの時、敵のアメリカ兵と目が合った時の、怖かった気持ちを、忘れることができません」

場面ごとに、掲げる絵は現在6枚。このうち、3枚の色鮮やかなものは、3年前、宮城野高校の美術科の生徒が描いたものです。一方で、模造紙に簡単に描かれたものもあります。

美術科教員

「おば様方が月に1校以上行ってこれを歌い、演じている。ここにうちの作品を活用してくれる」

今回は3枚を制作することになりました。

生徒

「ちょっと怖いというのはありますが、訴えられる絵をかければいいなと」

「当時の方々の状況をちゃんと表現できるかとか、心配ですね」

この日、絵を描くにあたって戦争のイメージをさらにふくらませようと、生徒たちは再び、白萩の会のメンバーを招待しました。体験を話したのは増田千代子さん。1932年生まれの93歳です。

戦争中は、中国東北部の旧満州・吉林に家族で渡り、不自由のない生活を送っていたといいます。しかし、増田さんが13歳の頃終戦を迎えると、ロシア兵が吉林に入り、生活は一変しました。

増田千代子さん

「食べ物はなくなるしね、物は持っていかれるし、ロシア兵が来たら地下室に隠れなきゃならないんです。本当に怖くて怖くてね、ロシア兵にかついでいかれるんですよ。道を歩いててもね、女の人さらっていくんです。それでね、高校生だから言えるんですけどね、レイプされるんです。そうして自殺して、死んだ人もずいぶんいます」

生々しい体験談。生徒たちは言葉を失います。

増田千代子さん

「戦争は絶対ダメです。あんな思いは孫の代までさせたくない。どうしたらいいか皆で考えて、語り合って、一人一人が楽しく生きられるように、明るい社会を維持しなきゃいけません」

終戦から80年。総務省の人口推計によりますと、去年10月時点で国内総人口およそ1億2300万人のうち、戦後生まれの割合はおよそ88%。戦争を経験した世代は、およそ1割に減りました。

白萩の会のメンバーも、今やほとんどが戦後生まれですが、平均年齢は70代と高齢化が進んでいます。

「戦争を経験していない『高齢者』」から「戦争を経験していない『若者』」へと記憶の継承はまた次の段階になってきているのです。

白萩の会中央会 小高敏子支部長

「高校生たちが戦争のことについて向き合うっていうことも、すごく大事だと思うんですね。若い人たちに伝えるのが私たちの使命だと思っているので、その人たちがこういう形で参加してくれるっていうことは本当にありがたいな、楽しいなと思います」

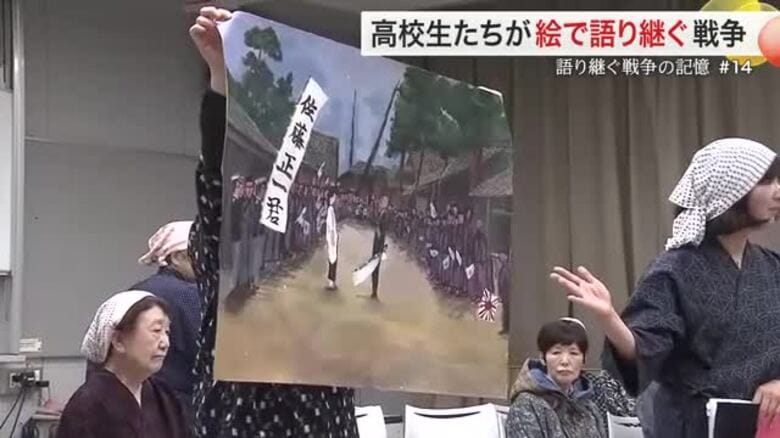

夏休み。生徒たちが絵の制作を始めました。描くのは3枚。加藤瑛大さんは、「出征を祝う人たち」を描きます。戦争に行く兵士を祭りのように祝ったという話から感じた自身の率直な気持ちを表現しようと丁寧に筆を進めます。

加藤瑛大さん

「みんなで、一斉に喜んでいる感じが怖さもありながら、異様な感じが出せれば」

こちらは配給でコメをもらおうと、並んでいる人たち。

2年生の鹿野松太郎さんは、インターネットで軍服の細かい部分を調べながらたくさんの色を重ねます。

鹿野松太郎さん

「戦争っていうのを細かく知らなったんですけど、実際に描くってなると、細かいところまで見なきゃいけないので」

鹿野さんは語り部で感じた「人の温度」を表現しようとしています。

鹿野松太郎さん

「ちゃんと人の営みがあったというか、当時そこに人がいて、『私たちはこういう経験したけど』という話を聞いてここの場面に描かれている人の、気持ちが分かるというか、自分事として捉えられるようになった」

完成した絵は、近々、白萩の会に届けられる予定です。