9月6日、19歳の誕生日に成年式に臨まれる秋篠宮家の長男・悠仁さま。男性皇族の成年式は父親の秋篠宮さま以来40年ぶり。今回は、その秋篠宮さまの20歳の誕生日に行われた成年式での模様を取材した昭和60(1985)年12月7日放送「皇室ご一家」(第342回 20歳をお迎えの礼宮さま~成年式~)を振り返る。

なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。秋篠宮さまは「礼宮さま」、現在の天皇陛下は「浩宮さま」、上皇ご夫妻は「皇太子ご夫妻」、昭和天皇を「天皇陛下」などと記載する。

東宮御所で行われた「冠を賜うの儀」

皇太子殿下のご次男・礼宮さまは11月30日、20歳の誕生日をお迎えになり、古式ゆかしく「成年式」が行われました。

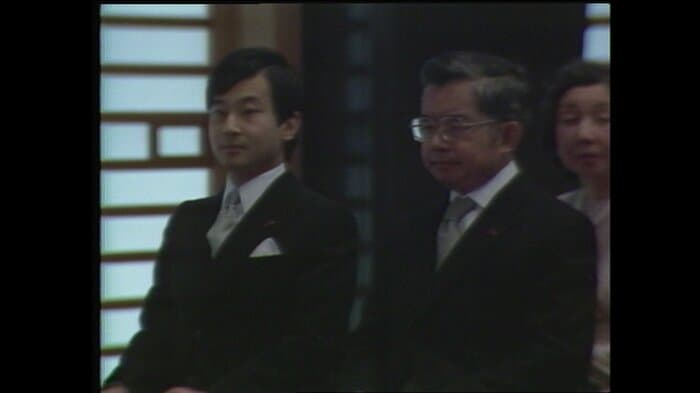

成年式はまず、東宮御所での「冠を賜うの儀」から始まりました。勅使が天皇陛下から賜った成年皇族用の冠をモーニング姿の礼宮さまへお渡しします。

この「冠を賜うの儀」には、ご両親の皇太子ご夫妻は出席されず、文字通り、礼宮さま独り立ちのスタートです。

冠を受け取られた礼宮さまは「加冠の儀」が行われる皇居へと向かわれました。

皇居・宮殿で行われた「加冠の儀」

天皇陛下差し回しのお車に乗られた礼宮さまは、秋風に親王旗をはためかせて、皇居へ到着されました。

成年式のメイン行事「加冠の儀」は、皇居長和殿・春秋の間で行われました。

礼宮さまは、未成年皇族の正装「闕腋袍(けってきのほう)」に身を正され、「親王の座」につかれます。

この日の成年式は、昭和55(1980)年2月の浩宮さまの成年式以来5年ぶりのものです。皇室の成年式は、奈良時代、聖武天皇の皇太子元服に始まったといわれ、明治時代に現在の様式が定められました。

浅黄色の「闕腋袍」をお召しの礼宮さまは、薄絹に漆を塗った未成年者のかぶりもの「空頂黒幘(くうちょうこくさく)」を額にあてていらっしゃいます。

主催者である皇太子ご夫妻のご到着につづいて、天皇陛下もお出ましになり、「加冠の儀」が王朝の昔そのままに、おごそかに始まりました。

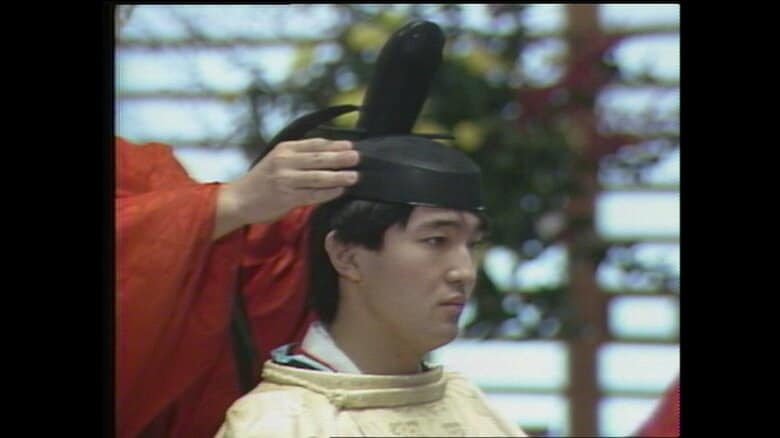

朱塗りの「加冠の座」へ移られた礼宮さまの額から「空頂黒幘」がはずされます。

そして天皇陛下から賜った成年皇族用の冠が礼宮さまの額へ…この冠の先には、燕(つばめ)の尾の形をした「燕尾纓(えんびのえい)」がついています。

和紙でできた「掛緒(かけお)」をあごで結び、その両端が和バサミで切り落されます。

「掛緒」を切り落とす乾いた音が2回、春秋の間に響いて、成年皇族・礼宮さまが誕生されました。

肩から測ると6メートル25センチにもなる「裾(きょ)」と呼ばれるすそを引かれ、礼宮さまは天皇陛下と皇太子ご夫妻の前へ進まれて、感謝の言葉を述べられました。

《礼宮さま 天皇陛下へのお礼のおことば》

本日の成年式に当たり、冠を賜りまして、誠にありがとう存じました。また、加冠の儀にご臨席を賜り、心より御礼申し上げます。

《礼宮さま 皇太子ご夫妻へのお礼のおことば》

本日の成年式を挙げていただき、深く感謝申し上げます。20年間にわたり、賜りました御恩にお報いすべく、これから成年皇族として、その務めを果たして参る所存でございます。

王朝絵巻を彷彿させる雅やかな「加冠の儀」は、滞りなく終了しました。

礼宮さま 宮中三殿をご参拝

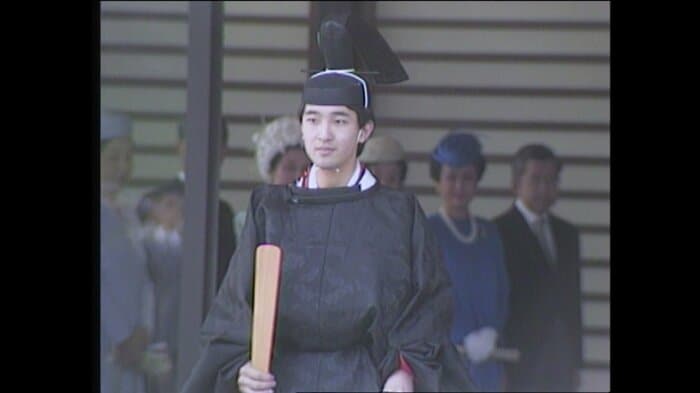

「加冠の儀」を終えた礼宮さまは、成年皇族の正装「縫腋袍(ほうえきのほう)」、そして「垂纓(すいえい)の冠」姿に着替えられました。

二頭立ての儀装馬車に乗り込まれた礼宮さまは、賢所、皇霊殿、神殿――いわゆる宮中三殿へ成年皇族として初めてのご参拝に向かわれました。

宮内庁職員らの見送りをお受けになって進まれる礼宮さま。

宮中三殿への道のりはおよそ1キロ。礼宮さまを乗せた馬車は、晩秋の日差しの中をおごそかに進みました。

正殿・松の間で「朝見の儀」に臨まれる

宮殿へ戻られた礼宮さまは、正殿松の間で成年皇族として初めて天皇陛下にお目にかかる「朝見の儀」へ臨まれました。

《礼宮さま お礼のおことば》

本日の成年式に当たり、冠を賜り、また陛下のご臨席の下、成年式を滞りなく終えることが出来ましたことをありがたく存じます。この日を機とし、成年皇族としての務めを自覚し、勉学にいそしみ、陛下からこの20年間に賜りました御恩にお報い申し上げたく存じます。

礼宮さまの謝恩の辞に続いて陛下からもお祝いと激励のお言葉がかけられます。

《天皇陛下 おことば》

成年式を挙げ、慶賀に堪えません。益々、身を鍛え、心を磨き、皇族の本分を尽くすことを希望します。

このあと、表御座所の鳳凰の間で、天皇陛下が礼宮さまへ大勲位菊花大綬章を親授されました。

南溜 お帰り

燕尾服の胸に大勲位菊花大綬章を輝かせた礼宮さまは、一連の行事に欠席された皇后陛下にお目にかかったあと、晴れがましい表情で皇居をあとにされました。

成年皇族となられた礼宮さまは、今夜、摂政となられる資格、天皇陛下の国事行為を臨時代行される資格、皇室会議の議員となる資格などを得られ、各種公式行事へのご出席も増えることになります。

礼宮さまは「20年間にわたり温かく見守ってきてくれた両親をはじめ、お世話になった方々に心からお礼を申し上げます。これからは成年皇族として、公務のひとつひとつに大切に取り組んでいきたいと思います。」と決意を述べられました。

(「皇室ご一家」第342回 昭和60年12月7日放送)