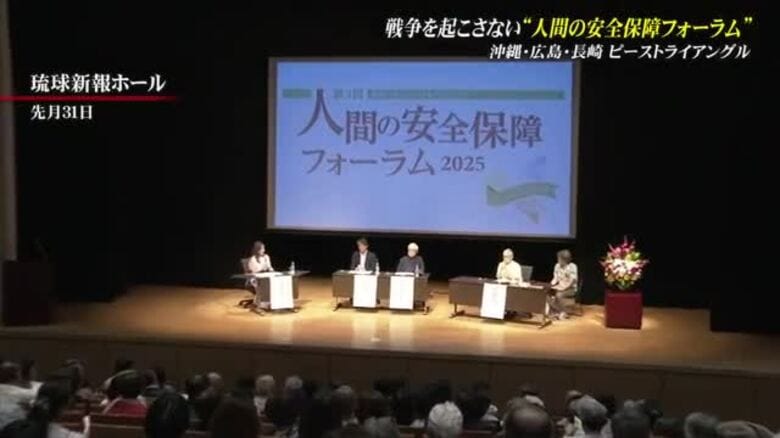

戦後80年の節目に、被爆地の広島と長崎、そして沖縄が連携して戦争のない平和な世界の実現について考えるフォーラムが8月31日、那覇市で開かれました。

琉球新報社が戦後80年の企画として開催したフォーラムには、元沖縄県知事の稲嶺惠一さん、元広島市長の平岡敬さん、そして前の長崎市長の田上富久さんが登壇しました。

太平洋戦争時、17歳で学徒動員され朝鮮の工場で働いていた平岡さんは終戦後、故郷・広島の変わり果てた光景を前に、湧きあがった感情を今でも覚えていました。

元広島市長 平岡敬さん:

私は国のために尽くすと教え込まれてきたわけですから、その国が我々を守ってくれなかったじゃないかと。命からがら引き揚げてきて広島を見ると、焼野原である国家とは何だろうかというのは今日までずっと疑問

ロシアによるウクライナ侵攻や台湾有事への懸念の高まり、さらに世界各国での紛争によって軍拡の潮流が強まり核兵器が拡散することに平岡さんは警鐘を鳴らします。

元広島市長 平岡敬さん:

核を持てば相手も(核を)持つ。相手が持てばこっちもまたさらに持つ。核の無限の軍拡が起こってしまうと、つまり核のリスクが世界中に拡散するという事なんです

2023年まで長崎市長を務め、日本非核宣言自治体協議会の会長を歴任した田上富久さん。SNSの台頭によって国民の間でも核兵器の保有を容認するような様々な考え方が出現し、分断が煽られていると危惧しています。

前長崎市長 田上富久さん:

SNSが広がっていくと、現実は複雑で地味でそんなに分かりやすくない現実があるのに、一方で分かりやすくてシンプルで、ちょっと気持ちよくさせてくれるような話があるとどうしてもそっちの方に事実じゃないけどひきつけられてしまうっていう

一方、核の廃絶や平和な社会の実現には市民の声が不可欠だと訴えます。

前長崎市長 田上富久さん:

国の安全保障だけ考えると、それは原子雲の上から見ている話でしかないんだと原子雲の下に人がいるそこに苦しんでいる人がいるっていうことをそこを原点に話してほしい。市民社会こそが政府を作っている源なんだっていう事を考えても、市民社会というのが一番大事だということが私が持っている問題意識の中で一番大きなものです

田上さんは、戦争や核の問題を自分事として捉えてもらう流れを作っていくために広島・長崎、そして、沖縄が連携して声を上げていくことが重要だと強調します。

稲嶺惠一元県知事:

国民の60%~70%のコンセンサス(合意)を得られない限り(政府は)動かない

1998年から2期県知事を務めた稲嶺惠一さんは、沖縄の基地負担軽減に奔走した自身の経験に照らし、国を動かすには、国民の合意が必要だと説きます。

稲嶺惠一元県知事:

考えてみると今まで重要な問題について国民的議論がなされた覚えはないです。その意味で国民的なコンセンサス(合意)はどうあるべきか、日本の安全保障はどうあるべきか、核問題はどうあるべきか

稲嶺さんは現下の国際情勢や日米同盟の関係上、簡単な問題ではないとした上で「理想を掲げ近づいていく努力は必要」という考えを示しました。

稲嶺惠一元県知事:

現実と言うのは厳しいものですしかし、理想に近づかない限り世の中はうまくいきません。そのためには私どもは、厳しい現実を知りながら理想に向かって出来る物から一つ一つやっていく。それが長い目で見て色んな意味の沖縄の基地問題、あるいは核問題それに繋がると確信をしている道は遠いですけど道はあるんです

戦後80年の今年、戦争体験者が徐々に減り沖縄戦や原爆の凄惨な記憶が薄れつつあるなか、私たちはどのように平和な世の中を次世代へ繋いでいくのか。今こそ、自分事として平和を考え一人一人に何が出来るのか考える必要があります。