2024年1月1日に発生した能登半島地震で、「液状化現象」が発生した新潟市。

現在、被害のあった地域で液状化対策の工事を検討していますが、費用負担を巡って住民側と行政側の意見が割れています。

7月の説明会で、新潟市は特に被害が大きかった西区の寺尾周辺地区など約250ヘクタールを対象に、地盤の改良などを検討していると説明。

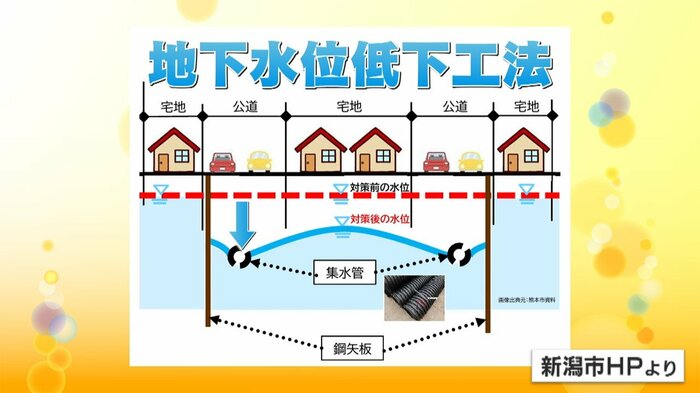

道路の下に配水管を通して地下水位を下げる「地下水位低下工法」で、液状化しにくくする工事を目指しているといいます。

しかし、その費用の一部について、住民に負担を求めることを明らかにしました。1戸あたりの負担額は、60万円を超える可能性も…。

地震発生から1年8カ月たった今も、市内の復旧作業が進む中、今回の方針に対して、新潟市の自治会長は不満をあらわにします。

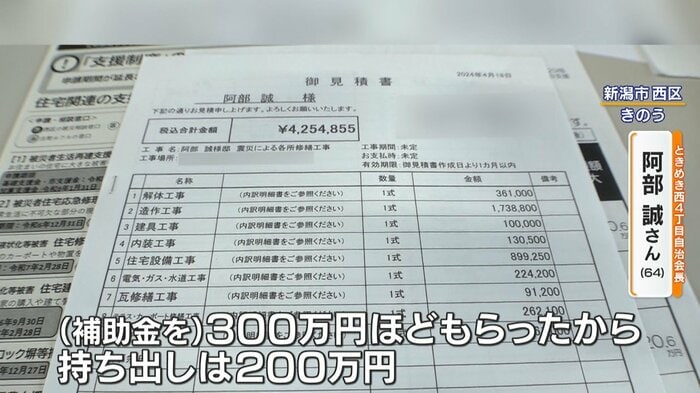

新潟市西区ときめき西4丁目自治会 阿部誠自治会長(64):

元々地質が弱いところなので、液状化対策は公費でやってくれとずっと話していたが、公平性の観点から一部負担を求めると。それはおかしいんじゃないの?と納得できないとのことで。

(家が)壊れた人も、壊れてない人も、そもそも宅地として使ってない人、空き地の人、駐車場の人、全部ひっくるめて、地権者全員に同意と負担を求めるって言っているんだから、これはまとまらないんじゃないかなと思いますよ。

阿部さん自身も能登半島地震で自宅が大きな被害を受けており、現状でのさらなる住民負担は厳しいのではないかと話します。

阿部誠自治会長:

(修繕に)500万円ぐらいかかって(補助金を)300万円ほどもらったから、持ち出しは200万円。大きな家だろうと小さな家だろうと、これしか出ない。

「ここに住みたくない」それぞれの思い

市が提示した「液状化対策の一部金銭負担」に、戸惑う新潟市の人々。地震で、自宅が傾いてしまったという住民は…。

能登半島地震で被害にあった新潟市の住民:

建物自体は5.2cm傾いているけども、ここも斜めになっているでしょ?本当はまっすぐなんですよ。小屋も下がったけど、ジャッキで上げてブロックかまして直したんですよ。

建物はちょっと傾いているけど、それは直さないで、排水と土間と。(家の修復に)助成金が出ましたけども、自分の懐からもだいぶ出ているわけだから…食べるのを細々としながら。

いまだ傾いたまま、修復し切れていない自宅。

現在、年金暮らしだという男性にとって、液状化対策で必要とされる数十万円は、重過ぎる負担だといいます。

さらに、別の住民からはこんな声も…。

20年以上新潟市に住む 田沢さん(69):

息子がいるんだけど、「ここには住みたくない」と言っていたんで。

あとはわれわれが年いって、住むかどうかっていうのが…。そのまま住みたいなとは思っていますけども、お金だってどのぐらいの負担金なのかというのが。その辺の状況を得て、やっぱり今一度考えたいなと。

それぞれの地域で対応異なる “負担ゼロ”だったケースも

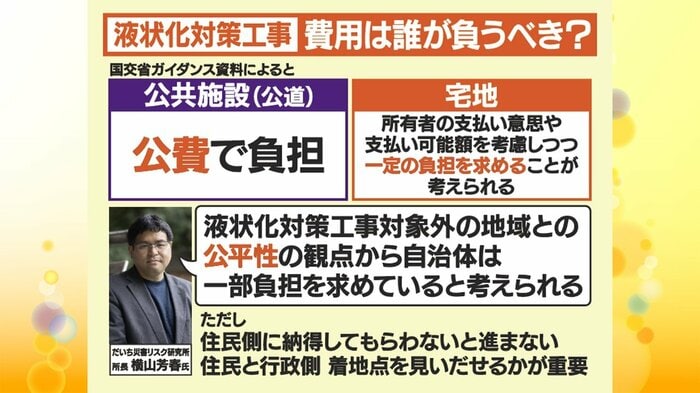

液状化の対策費について、国交省の液状化対策に関するガイダンス資料によると 、公道などの公共施設に関しては公費で負担。

宅地については、所有者の支払意思や支払い可能額を考慮しつつ、一定の負担を求めることが考えられるとされています。

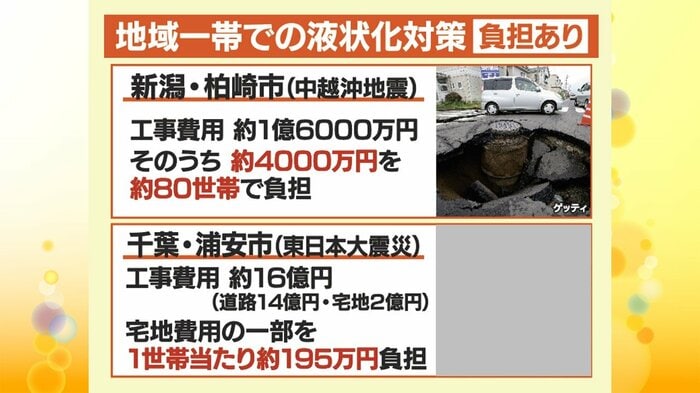

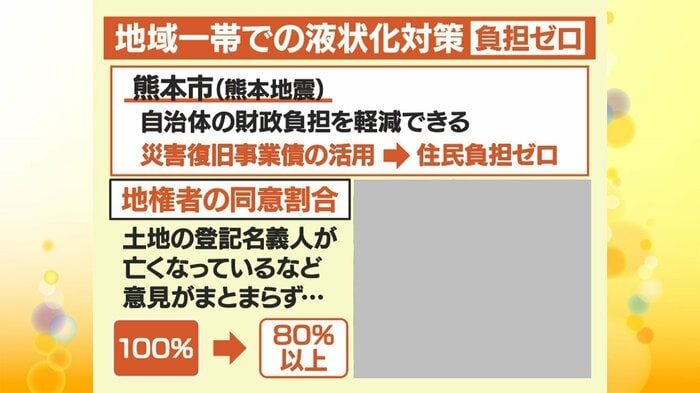

これまで地震による液状化で、地域一帯の対策を実施した例を見てみると、中越沖地震のあとに対策工事を実施した新潟・柏崎市は、工事費用約1億6000万円の4分の1にあたる約4000万円を、約80世帯が負担。

東日本大震災で被害を受けた千葉・浦安市は、工事費用の一部について住民負担を求め、工事費用約16億円(道路14億円、宅地2億円)のうち、全額ではないものの、宅地部分は住民が負担(1世帯約195万円)しました。

一方、2016年の熊本地震で被害が広がった熊本市は、自治体の財政負担を軽減できる「災害復旧事業債」の活用を国に要望。これが認められたことから、住民負担をゼロにすることができました。

しかし、専門家によるとこれは非常にレアなケースだといいます。

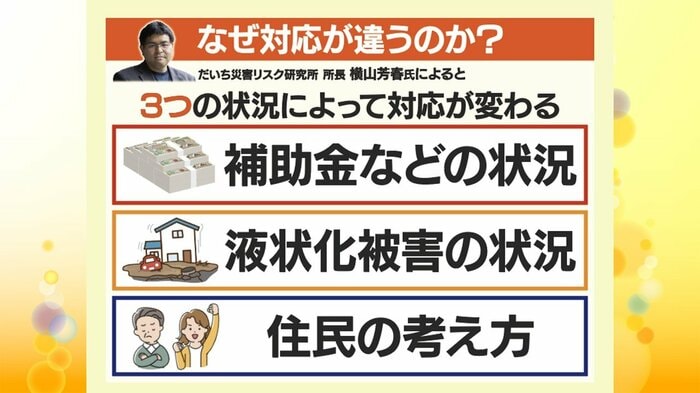

なぜ地域によって対応が異なるのでしょうか。

「だいち災害リスク研究所」の横山芳春所長によると、その背景には地方自治体の補助金などの状況があるといいます。

熊本市のように、国に災害復旧事業債の活用が認められるかどうか、液状化の被害状況による復旧費用の差、負担してでも安全に住み続けたい人が多い街なのか・災害が起きたら手放すなどの考えの人が多いか、など住民の考え方の違い、この3つの状況で対応が変わっていくそうです。

今後、新潟市は住民らの声をどのようにくみ取っていくのでしょうか。

(「サン!シャイン」 2025年9月2日放送)