また、火山灰が肌や服に付着すると、ベタついて取りにくい。手や顔がザラつき、髪や背中にまで細かい火山灰が入り込む。風呂に入るまで落ちなかったという例もあり、酸性物質が付着した火山灰が肌につくと炎症のリスクもある。

さらに、火山灰には二酸化硫黄や硫化水素など、人体に有害なガスが付着することがある。これらは空気中の水蒸気と結合して「エアロゾル」を形成し、吸引した人に健康被害をもたらす。

三宅島での噴火の例

伊豆七島の三宅島で2000年6月にはじまった噴火では、8月中旬から大量の二酸化硫黄が出はじめ、9月には全島民が島外へ非難する事態となった。

2005年2月に避難勧告が解除され、やっと帰島できるようになった。4年半もの長い間、島民の帰島を阻んだのは、二酸化硫黄ガスである。

その後、放出量は徐々に下がっているが、島民たちは現在も火山活動の変化を警戒しながら日々の生活を送っている。

仮にいま、富士山で1707年の宝永噴火と同規模の噴火が発生し、それが15日間続いたとしたらどうなるか。

国の検討会が公表したシミュレーションによれば、富士山東部に位置する静岡県御殿場市では1時間に1~2センチメートルの火山灰が降り続き、最終的には120センチメートルも降り積もると予測されている。

富士山頂から80キロメートル離れた横浜市でも、1時間に1~2ミリメートルの火山灰が断続的に降り、最終的に10センチメートルに達するという試算が出ている。

さらに90キロメートル離れた東京都新宿区では、噴火開始13日目から1時間に1ミリメートルの火山灰が降り、最終的に1.3センチメートルまで降り積もると予測される。

これらの火山灰による健康被害は、想像の範疇をこえていくだろう。

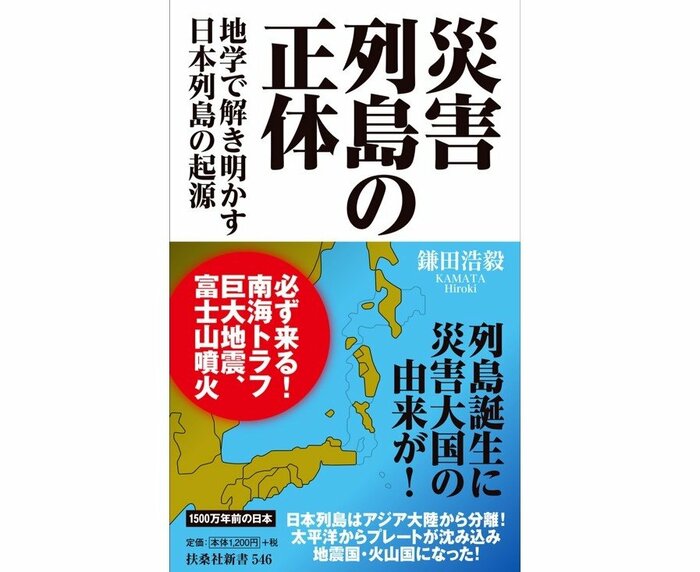

鎌田浩毅

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。理学博士。通産省(現・経済産業省)を経て1997年より京都大学大学院人間・環境学研究学科教授。京大の全学向けの講義「地球科学入門」は毎年数百人を集め、「京大人気No.1教授」としても名高い。2021年より京都大学名誉教授および京都大学経営管理大学院客員教授。専門は火山学、地球科学。