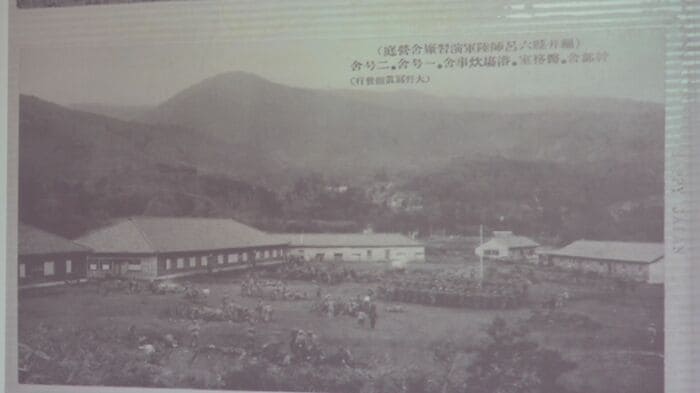

乳牛がのびのびと草を食む高原には、かつて陸軍の演習場があった。その場所は、福井県の大野市と勝山市にまたがる六呂師高原だ。周辺には演習場との境界を知らせる石柱が今も残されている。戦後は、捕虜のアメリカ兵と住民の間に交流が生まれたという。遺族がその歴史を語り継いでいる。

極寒の地で戦うための演習場に

「重い荷物を背負って何十キロと歩ける“行軍力”、これが最も重要なんです、陸軍にとっては。この行軍力をつけるために演習場を遠くにつくる事になったのではないか」

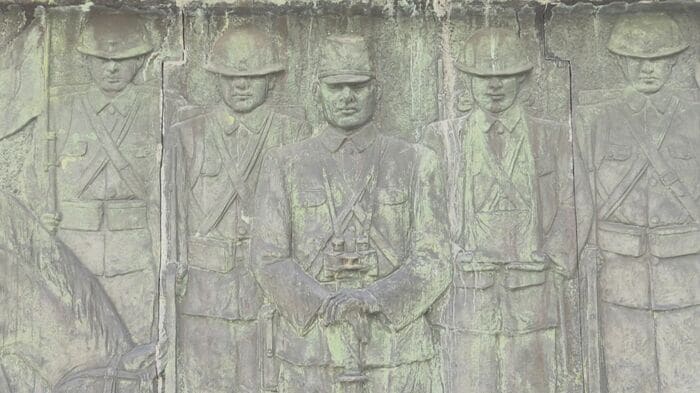

勝山市遺族連合会の中野栄会長(82)は20年以上前から、県内の戦争遺跡を調査。六呂師高原で演習を行った鯖江の陸軍歩兵三十六連隊の痕跡をたどっている。

大野市遺族連合会の青壮年部が、戦争の悲惨さを語り継ごうと開いた講演会で、勝山の中野会長が登壇した。

「ソ連と戦うということは戦場はシベリアであったり、中国東北部満州であったり…極寒の中で戦うためには、雪国である六呂師が(演習場として)選ばれた最大の理由だと私は思う」(中野会長)

三十六連隊は昭和5年から六呂師高原一帯を演習場として使用。岩などを的にした射撃訓練などで、実戦に備えていた。自然豊かでのどかな光景が広がる高原が、戦前から戦中にわたり陸軍の演習場となっていたのだ。

演習場は危険なため、周囲には住民が立ち入らないよう境界を知らせる石柱が、現在も60ヵ所に残っている。

戦後には捕虜と住民らの交流が

六呂師に収容されていた捕虜たちの写真が残されている。終戦直前の昭和20年5月には捕虜収容所としても使われ、アメリカ兵300人以上が収容されていたのだ。

戦争が終わると、住民らと捕虜だったアメリカ兵との間には、温かな交流が生まれたという。

中野会長が、住民らの証言を読み上げる。

「捕虜たちは自由に村を歩き始め、道で会うとにこやかに話しかけてきて、ポケットからガムやチョコレートを出してきてくれた」

お菓子をもらった少年は、お礼に畑のスイカをアメリカ兵に渡したといい、それがアメリカ兵の日記にも記されていた。

【朝食にミルク缶いっぱいの豆とコメがでた。すばらしい!午後は3時から4時まで集落内を散策。(中略)学童たちがメロン(スイカ)をくれた】

中野会長の講演会に参加した人たちは、自分たちが親から聞いたエピソードを語ってくれた。「米兵の方々はゴボウを知らなかったので『木の根っこを食べさせられた』と言っていたと母から聞いたことがあります」

また別の参加者は「これからも戦争のない楽しい世の中になっていくようにと、常々思っている」と平和への思いを口にした。

中野会長は戦争について「民族同士の対立は、本来はない。戦争を推進したい人たちに人為的にあおられて憎しみ合うようになるのであって、決して対立する関係ではない」と強調する。

戦地から遠く離れた地が、戦争と無縁ではいられなかったという事実。その証は、終戦から80年が経過したいまも、ひっそりと高原の片隅に残されている。