ADHDのもう1つの特徴に、好きなことや興味のあることに過度に集中し、中断することが難しいというものがある。

Mさんも一時期、睡眠時間を削って自分の興味を徹底的に研究していたという。

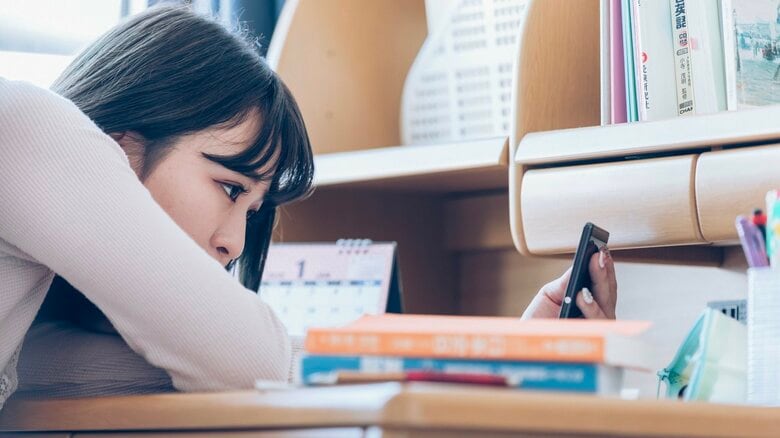

「中学3年の時、突然夜中の2時頃まで猛勉強するようになり身体もメンタルもフラフラになったり、メイクに興味を持ったら今度は深夜遅くまでメイク動画を見て徹底的に研究していました。

ほどほどに頑張れば良いものを集中すると決めたら徹底的にやって燃え尽きてしまうし、宿題などやらなくちゃいけないことがあっても全部後回しにして、中毒のように動画を見続けて、とにかく極端でした」

ADHDの原因は、注意や行動をコントロールする脳の神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリンなど)のアンバランスが関与していると考えられている。

親からの遺伝の要素もあり、「個性」として捉えることもできるが、日常生活に影響が出るようであれば治療を検討した方が良いかもしれない。

「日常で困っているか」がポイント

ADHDの診断は医師の診察に加えて、心理士らによる聞き取りや家族、学校、企業関係者らの意見調査など多角的に検討が行われる。

「聞き取りで大事なのは『日常でどれだけ困っているか』という点です。著しいADHD症状だと、やかんに火を付けたことを忘れてほかの作業に没頭して命に危険が迫ったり、重要な予定や締切を頻繁に忘れてしまい、仕事やプライベートの人間関係に影響が出るケースがあります。

学生の場合は暮らしている環境なども影響するので、患者の話を聞いた上で知能検査や心理検査を行い、場合によっては成績表なども持参してもらい、総合的に判断します」(山田医師)

診察の結果、学校や職場で何らかのサポートが必要と判断された場合は、診断書にどういった支援が必要なのかを医師が記入し、学校や企業側に合理的な配慮をお願いするのが一般的な流れとなっている。

例えば学校の場合、席を前の方にしてもらったり、テスト時間の延長や気が散らないように別室での受験、宿題の提出期限の延長など、個々のニーズに合わせて支援が検討される。

「アメリカの大学の場合は、基本的に大学ごとの診断書のフォーマットがあって、生徒の症状、何に不便を感じているのか、学校側にどういった対応を望むのか、学習空間はどういったセッティングが必要かなどを数ページに渡って細かく記入します。

人が近くを通っただけで集中力が削がれて何もできなくなってしまうこともあるので、授業だけでなく、寮生活においても相部屋ではなく、1人部屋を希望するために留学前に診断書の作成を依頼しに来る人もいます」