南海トラフ地震臨時情報が発表された際に、住民、自治体、企業が取るべき対応を示したガイドラインの改定版を内閣府が近く公表する見通しだ。

契機となったのは、2024年8月に起きた日向灘を震源とする地震での、初の南海トラフ地震臨時情報だった。

南海トラフ地震臨時情報とは

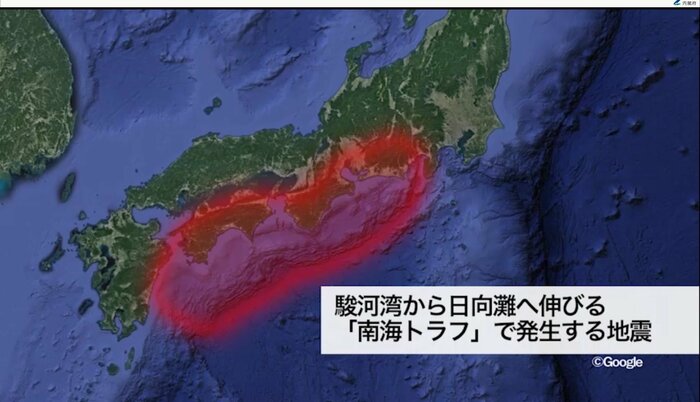

南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード6.8以上の地震や、地殻内で異常な変動が観測された場合、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表される。

その後、専門家などの評価検討会でマグニチュード8クラスの地震が発生したと評価された場合、次の巨大地震が発生する可能性が高まっているとして、「巨大地震警戒」が発表される。

一方、地震の規模がマグニチュード7以上8未満と分かった場合や、プレート境界で起きた地震ではなかった場合、次の巨大地震の発生に注意するよう呼びかける「巨大地震注意」の臨時情報が発表される。

課題が生じたのは、南海トラフ地震のガイドラインの記載だった。「巨大地震警戒」を中心に解説されていて、「巨大地震注意」に関する記載が少なかった。

2024年8月、日向灘を震源とする地震で南海トラフ地震臨時情報が初めて出され「巨大地震注意」が発表される。そして課題は顕在化した。

鉄道は規制せず「事業者判断」

2024年8月、一部の鉄道事業者は、自主的に運休や徐行運転などの対応を取ったほか、イベントを中止する企業もあった。

しかしガイドラインには、「巨大地震注意」時に、鉄道事業者などの企業が取るべき対応の具体的な内容が示されていなかったため、対応に違いが出て混乱を招いた。

こうした教訓を踏まえ、内閣府が近く公表する改定したガイドラインには、「巨大地震注意」が出た場合についての解説が拡充される。

「巨大地震注意」が発表された後、7日以内にマグニチュード8クラス以上の地震が発生するのは数百回に1回程度とみられている。ガイドラインでは、住民は「自らの命は自らで守る」という原則に基づき、自治体や企業は「安全確保」と「社会活動の継続」とのバランスを考慮して、「自ら判断することが重要」と明示する。

また自治体向けの項目を作り、自治体の手順を明確化する。

「巨大地震注意」において、政府は鉄道事業者に対し、運休や徐行運転などの運行規制を求めることは原則しない。一方で、自治体や企業の判断材料として、2024年8月に、避難ルートを確認した上で実施したイベントについても示し、判断の参考にしてもらう。

「あらかじめ決めておくこと」は「極めて有効」

「巨大地震警戒」が発表された後、7日以内にマグニチュード8クラス以上の地震が発生するのは十数回に1回程度とみられていて、大規模地震が発生するリスクは地震発生直後ほど高い。

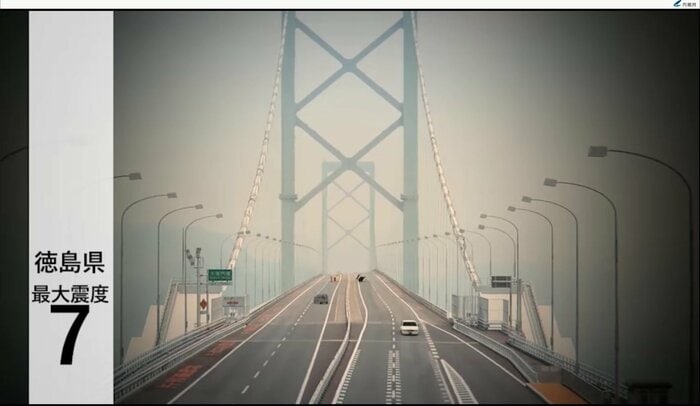

「巨大地震警戒」が発表された際に、海抜0メートルの地域は、津波などで長時間浸水するおそれがあるため、事前避難の対象とするか、自治体に検討を促す記載を盛り込む。

ガイドラインでは、南海トラフ地震臨時情報が発表された際について、住民や自治体、企業が対応を「あらかじめ決めておくこと」が「極めて有効」と明示する。

内閣府はこれまでの取材に対し「臨時情報の制度の実効性を高めるためにも、対応をあらかじめ定めておくことが重要。平常時から、想像力を働かせて様々な検討をしていただきたい」とコメントしている。

地震はいつどこで起きるか分からない。起きる時間や場所、その時の状況でどのようなものを備えておけば良いかも変わってくる。また各地域の実情に応じた防災対応をとるため、日頃から意見交換や情報交換を行うことが大事だ。