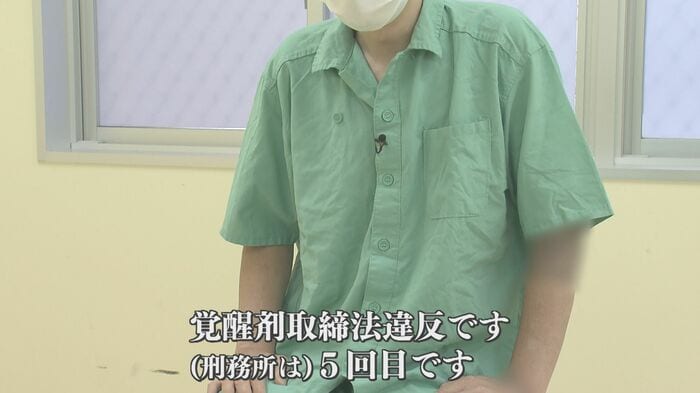

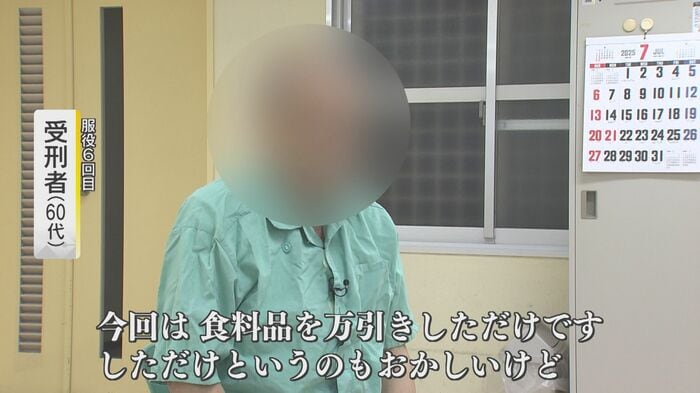

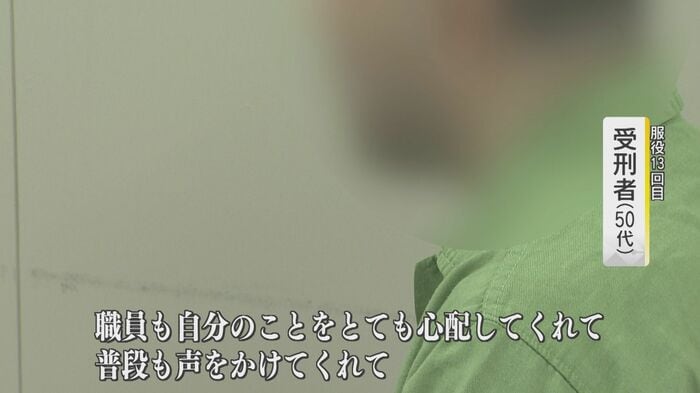

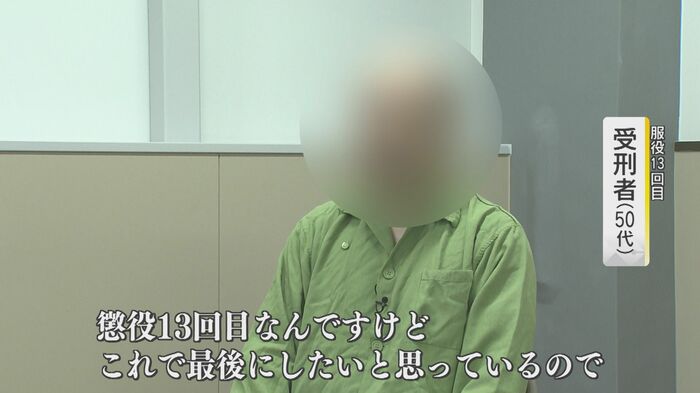

「窃盗です。刑務所は6回目です」(60代・懲役10カ月)。「覚せい剤取締法違反です。刑務所は5回目です」(40代・懲役2年)。「器物損壊と偽計業務妨害と不同意わいせつ。自分、懲役13回目なんですけど…」(50代・懲役2年6カ月)。

罪を犯した受刑者を“懲らしめる”意味合いが強かった刑務所がいま、変わろうとしている。福岡刑務所で何が起きているのか、取材した。

塀の外に出ても再び塀のなかへ

何度も罪を犯し、刑務所に戻ることを繰り返す受刑者たち。社会復帰を目指す受刑者にとって、いまの刑務所はどんな場所なのか。

「きしょ―――うっ」。午前6時40分、刑務官の合図が所内に響く。朝の点呼後、朝食の準備が始まる。50人余りの朝食を配るのは、配膳担当の受刑者6人。ここは九州最大、750人を収容する福岡刑務所。受刑者の殆どは何度も罪を犯している再犯者だ。

「刑務所は6回目です。今回は、あの…、食料品を万引きしただけです。『しただけ』というのもおかしいけど。生活に困って、飯、3日ぐらい食べてなかったからね」とカメラの前で語るのは65歳以上で、認知症や身体的な障害などにより自立した生活が困難な高齢受刑者たちのグループの1人だ。

このグループは、認知機能の低下を防ぐために、2024年から始まった「脳トレ」を行っている。また理学療養士の指導のもと、健康維持のための体操も毎日、実施されている。

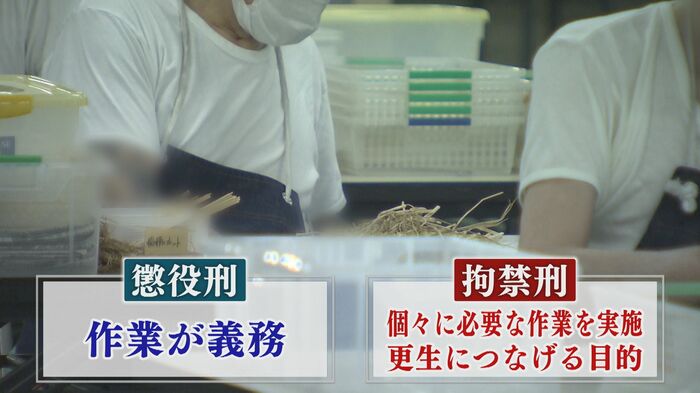

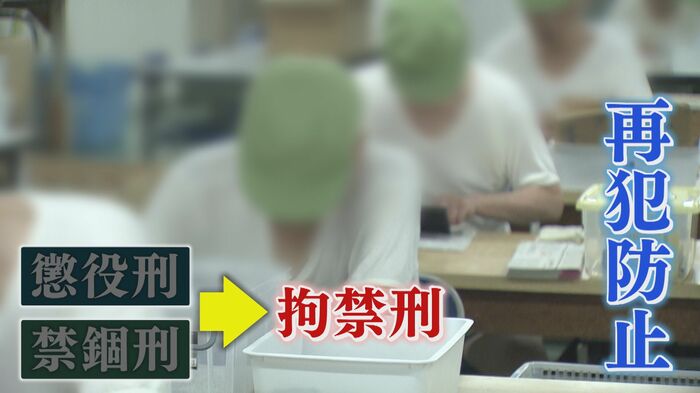

懲役刑と禁固刑を廃止し拘禁刑に

こうした取り組みが始まったきっかけは、6月1日に新設された「拘禁刑」だ。刑法の改正で、明治時代から続いてきた懲役刑と禁固刑を廃止し、一本化するかたちで導入された拘禁刑の最大の目的は、受刑者の再犯を防ぐことにある。

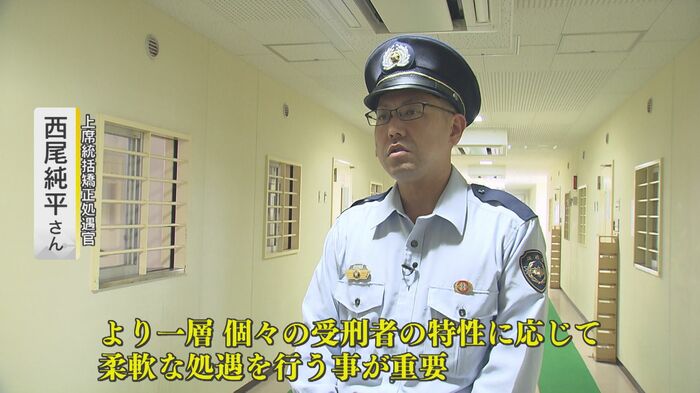

福岡刑務所の上席統括矯正処遇官、西尾純平さんは「これまでも受刑者の抱える問題に着目して、処遇してきましたが、より一層、個々の受刑者の特性に応じて柔軟な処遇を行うことが重要であると考えている」と話す。

1人1人に合った指導や支援を行うため、受刑者は年齢や国籍、障害や依存症の有無に応じて24のグループに分けられる。そして、これまで『作業をすることが目的』だった刑務作業の目的は『個々が必要な作業を実施することで更生に繋げること』に変化している。

“懲らしめ”から“更生”へと刑務所のあり方が変わったのだ。

服役6回目の60代の男性受刑者は「担当さんが自分ら受刑者に対しての態度が全然、違います。昔は、もうその日その日が大変で、人間扱いされてなかったみたいですもんね」と変化を語る。

刑務所のなかで転機を迎えた元受刑者

「〇〇さん、こんにちは~。ここは安全で安心な場所ですので、自由に自分が思っていることをリラックスして話して下さい」と受刑者を”さん”付けで呼ぶ刑務官。

「いま気になっていることとか悩みとかありますか?」と尋ねると受刑者は「まだ帰るところが決まっていないので。ダメだったらどうかと不安があって…」と応える。悩みなどを打ち明ける受刑者を刑務官が深く応対する“対話”と呼ばれる取り組みだ。

服役13回目の50代の男性受刑者は「職員さんも自分のことをとても心配してくれて、普段も声をかけてくれて、担当さんや職員さんを裏切っちゃいけないなと思って…。懲役、13回目なんですけどこれで最後にしたいと思っているんで、出たら裏切らないように頑張っていきたいです」と語った。

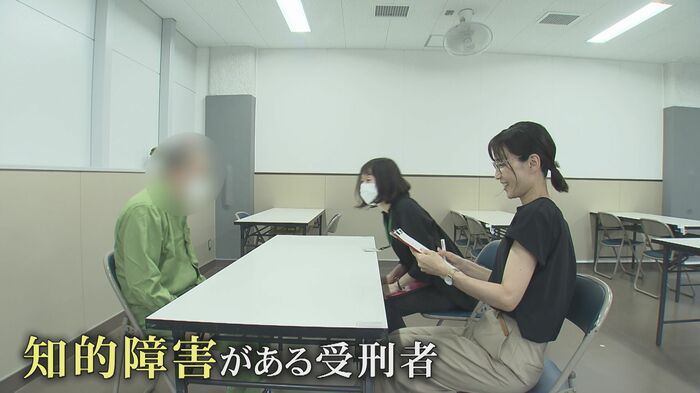

一方、障害がある受刑者の話を聞くのは、社会復帰を支援する福祉専門官だ。この日は、療育手帳をここで作りたいと希望する受刑者からの要望を受け、手続きを進めていた。

福祉専門官の女性は「障害者手帳の申請など、具体的な調整をしつつ、本人がやっぱりちょっと違和感があるとかだったら、その都度、修正しながらやっています。食堂で“振り返り”をするとか、そういう取り組みは拘禁刑になってからですね」と話す。

拘禁刑の新設によってさまざまな変化が起きている福岡刑務所。しかし、刑務所側が受刑者に願うことは、何も変わらない。

上席統括矯正処遇官の西尾さんは「罪としっかり向き合ってもらって、被害者のことも考えて反省してもらいたい。その上で再犯しないことが、我々が指導していくところだと思いますので、もう二度と帰って来ないでほしいと願っています」と語った。

高い状態が続く再入所者の割合

新設された「拘禁刑」。再び罪を犯す“再犯“を防ぐことが大きな目的だ。全国の刑務所の入所者は、20年前は3万人を超えていたが、2023年は1万5千人を切り、半分以下になった。しかし、再び刑務所に入る再入所者の割合は、高い状態が続き直近では55%。半数以上が再び刑務所に戻っているのだ。

職員が寄り添って1人1人のことを考え、再び戻ってくることがないようにしようという姿勢、それに応えようという受刑者。その一方で、一部の受刑者側には甘えもみられる。刑務所が『居心地のいい場所』になっては絶対にいけない。

きちんと自らの罪に向き合い反省する、更生する。そして何年後かに再入所者が減ったという結果に繋がるよう社会全体で厳しい目を向けていく必要がある。

(テレビ西日本)