原爆投下からまもなく80年。

広島市中区に現存する被爆建物「広島逓信病院旧外来棟」が、2025年8月から改修に入る。

この建物は被爆直後、負傷者の治療に当たった医療拠点の一つだ。

そこに刻まれた“記憶”をたどる医師がいた。

原爆の爆風と火災に耐え、80年

夏の光に照らされた白い外観。

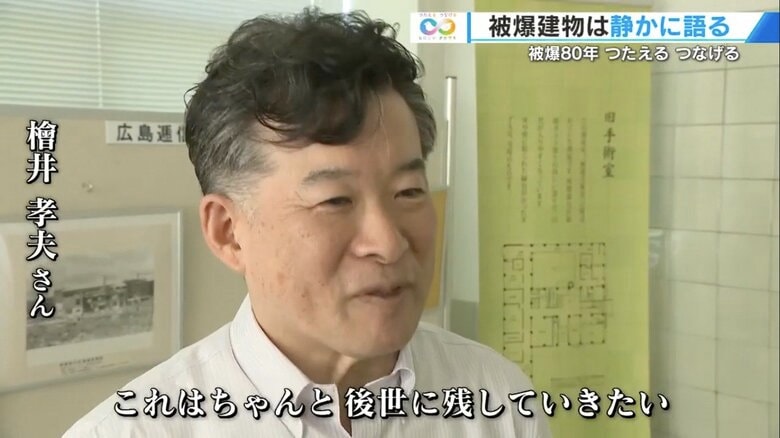

広島市中区東白島町にたたずむ「広島逓信病院旧外来棟」を医師・檜井孝夫さんは見上げた。

「こんな夏の一日だったんでしょうね。雲ひとつない空。80年って、長いようであっという間ですね」

この建物は1935年に広島逓信診療所として建てられ、のちに「逓信病院」となり市民の医療を支えてきた。原爆によって大きな被害を受けたが、建物自体は倒壊を免れた。現在、その一部が「被爆資料室」として予約制で公開されている。

檜井さんは特別な思いで資料室に足を踏み入れた。

「今日みたいに朝からセミがミンミン鳴いている中で、その瞬間が訪れたんだろうと思います」

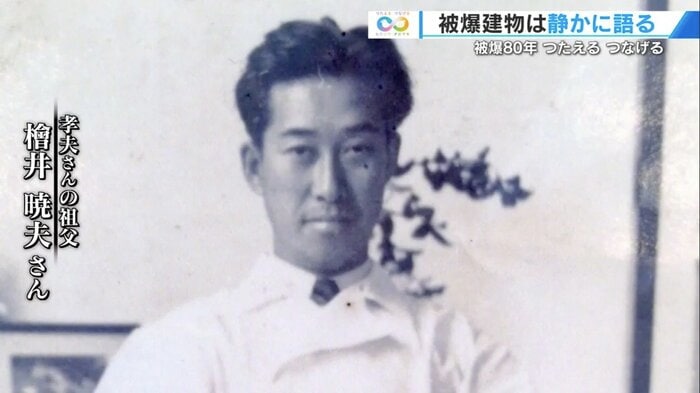

80年前、ここで働いていた檜井さんの祖父・暁夫(あけお)さんもまた、原爆の惨劇を目の当たりにした一人だ。

逓信病院に「助けを求める群れ」

1945年8月6日。

爆心地から約1.3kmの距離にあった広島逓信病院は、爆風や火災により特徴的だった大きな窓ガラスが割れ、医療器具のほとんどを失った。

入院患者はすでに疎開していたが、原爆投下によって病院職員のうち5人が死亡、32人が負傷。

「祖父は地下室で来談者と話をしていて、たまたま助かったそうです」

薬局長だった暁夫さんは奇跡的に無傷だった。

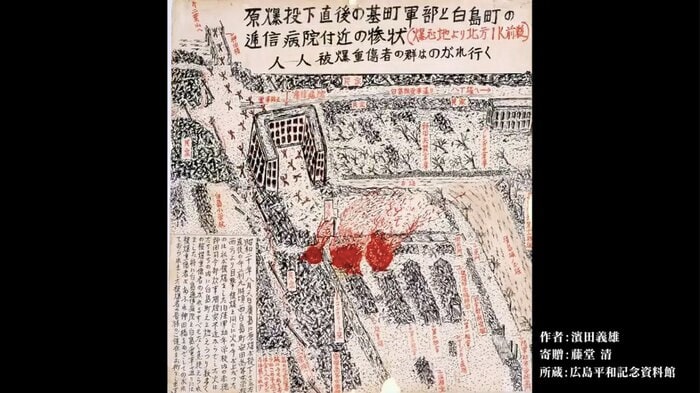

白島町周辺の被爆直後の様子を描いた証言画が、平和資料館に残されている。

作者は濱田義雄さん。この絵は逓信病院の周辺を俯瞰的に描いたもので、炎上する街並みや病院を目指して列をなす負傷者の姿が生々しく描かれている。

火の手は病院にも迫っていた。

院内を見回っていた院長・蜂谷道彦さんは火に囲まれ逃げ場を失い、あわや命を落とす寸前だった。そこへ駆けつけた暁夫さんが蜂谷院長を肩に担いで救出したという。

その後も暁夫さんは負傷した人のために懸命な活動を続けた。

「焼けただれた皮膚に薬を塗ったり、ガーゼを当てたり。それを交換しないといけないので大量の衛生材料が必要だったのではないかと思います。それをあちこちから集めて、とにかくできることをやったのではないでしょうか」

檜井さんは惨状の中で働く祖父の姿を想像しながらそう語った。

資料室には、医療関係者たちがすぐさま被爆者の応急処置を行った様子が写真で紹介されている。

被爆直後の“命のやり取り”を後世に

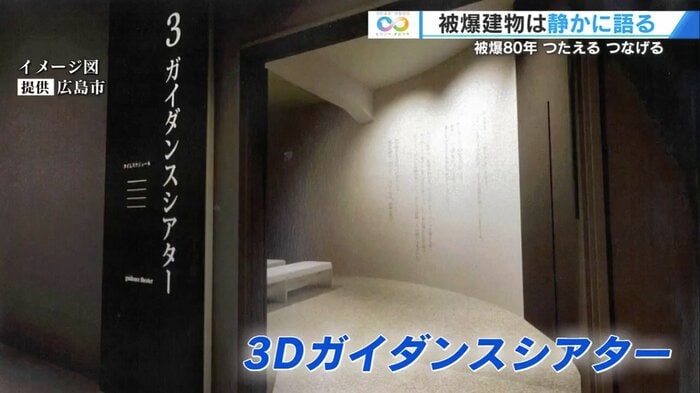

広島市は「広島逓信病院旧外来棟」を原爆資料館の付属展示施設の一つとして再整備する方針を示している。2025年8月から休館し、本格的に改修工事を行う予定だ。

これまで使われていなかった部屋を活用して「3Dガイダンスシアター」を導入するなど、平和の発信を強化するとしている。

広島平和記念資料館・落葉裕信学芸係長は「ここは被爆当時の雰囲気を感じていただける場所です。タイルなど当時のまま残っているものもある。今後は被爆直後の救助活動の様子や、そこに関わった人たちに焦点を当ててより深く展示していきたい」と話す。

檜井さんは壁のタイルにそっと手を触れた。80年前の爆風と火災に耐えた“沈黙の証言者”が静かに語りかけてくる。

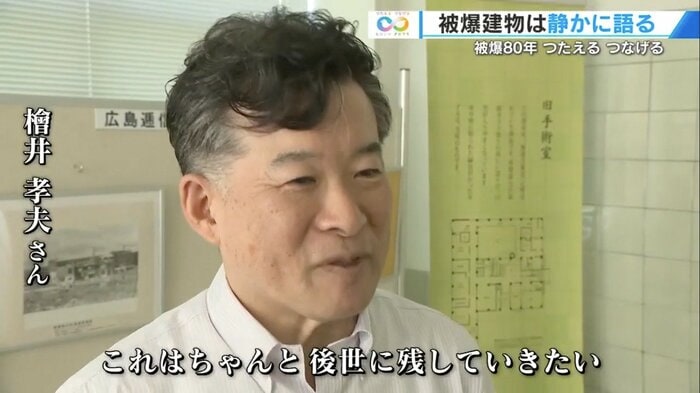

「80年たってもこの空間は変わっていない。人の命を救ったり、そういうやり取りをしていた場所がきっちりと残されている。これはちゃんと後世に残していきたいですね」

祖父が見ていたものを、いま医師として見ている。あの日を生きた一人ひとりの命の重みを感じながら…。

まもなく被爆80年。

戦争も原爆も知らない世代が増えていく中で、“何が起きたのか”を伝え続ける被爆建物は新たな役割を担おうとしている。

(テレビ新広島)