太平洋戦争末期の1945年7月19日、福井の市街地はアメリカ軍の空襲を受けた。この福井空襲から80年を機に、県立歴史博物館で当時の被害の様子を収めた写真展が開かれている。空襲の経験者や戦争を知らない世代など、訪れた人たちはどんな思いで見たのか。この写真展で一日、カメラを回してみた。

戦争を知らない世代も来場

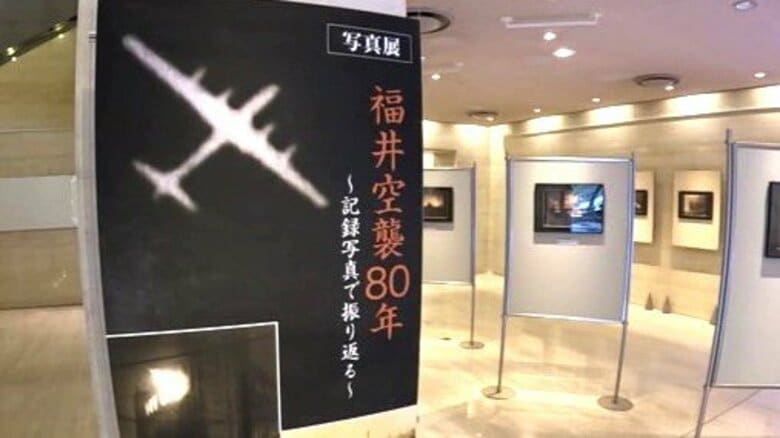

県立歴史博物館で開かれている写真展「福井空襲80年~記録写真で振り返る~」には、博物館が保管する空襲の当日や直後に撮られた記録写真25枚が並んでいる。

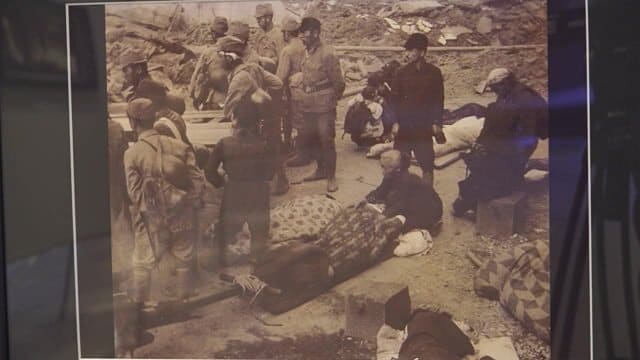

写し出されているのは…住宅を飲み込む炎、一面燃え続けるまち、多くの負傷者。

取材したこの日、最初に訪れたのは坂井市の50代の男性。「写真が残っていることも驚き。80年前にこんな悲惨なことが…感慨深いというか(平和な)いまの状況を知っているので…」

福井空襲があったのは、1945年7月19日。深夜11時過ぎから81分間にわたり、福井駅前を中心に1万発近い焼夷弾が投下された。市街地の85%が焼失し、犠牲者は1500人以上にのぼった。(負傷者6000人以上)

奈良県から来たという大学生は「広島や沖縄、長崎がよく取り上げられるが、福井のことが写真で残っていることが大事」と写真に見入りる。

石川県加賀から来た親子は、福井空襲のことを知っていたという。

娘:「ひいばあちゃんから戦争のことを聞いた」

母:「福井の方が『赤く見えた』って」

娘:「(空襲は)ひどいなって…」

なぜ、福井だったのか…

真剣な表情で1枚1枚、写真を見ていた坂井市の20代男性。「(空襲に見舞われたのは)福井と敦賀、富山。福井の2つの都市が空襲にあったのは何でかな、と興味があった」大学で歴史を学び、戦争にも興味があったという。

一番印象に残った写真の前に案内してくれた。「これですね。広島とかもそうだが、こういうのが一番“心にくる”」

写っていたのは、焦土と化した福井駅前。「電柱だけが残っているのがリアルですね。もしいま空襲が起こったら、こんな風景になっちゃうのかな」

焼失した神社や、役に立たなかった消防車。馬が運んでいるのは…焼夷弾の山だ。

福井市の親子は―

娘:「何て読むの?これ」

母:「焼夷爆弾」

息子:「焼夷爆弾って何?」

母:「これが爆弾で…火事を起こしやすくするのと、爆発。殺傷能力が強くなるよう作られているんだよ」

息子:「えー…」

当時3歳で空襲を経験

会場で取材を続けていると、ひと際じっくりと写真を見つめる男性の姿が。この写真展を見るために博物館に来たという。

Q.どちらから―

「福井市の九十九(つくも)なんですけど…あそこに九十九橋が出てる」

「これだ!」そう言って足を止めたのは、当時、九十九橋に設けられた救護班を写した写真の前だった。「僕は(当時)3歳だからね。ほとんど記憶はない」

男性は3歳の時に福井空襲を経験。家族や親せきに犠牲者はいなかったというが…

「この橋の下にね…川に入ったと(両親から)聞いている。熱さでしょうかね。これ終戦まで1カ月もないんだよね。戦争が終わること分かっているのにやられてるわけで。戦争ってやっぱり何やられるか分からん」

若い世代に伝えたいことを聞いてみると―

「やっぱり(写真を)見たほうがいいと思う。知らないんだ。地震もそうだが、見るだけでも実感が出るんじゃないかな。全然知らないよりは…」

この日、会場に立ち寄ったのは約70人。その中で、男性が唯一の空襲経験者だった。

県内在住の20代の男女は―

「想像もつかないけど、これが現実だと思うと…うーん、怖いよね」

「身近に感じるのは難しいけど、確かにここであったんだと感じますね…」

越前町の60代女性は―

「戦争ってどうして起きるのかって思いますよね…戦争って本当に悲しいなぁって」

越前市の50代女性は「いま現実的にイスラエルとかイランで(戦争を)やっている。絶対に起こしたらあかんな」。そういうと、一緒に来ていた友人も強くうなずいていました。

この展示会を担当した学芸員の橋本紘希さん(38)は近現代史が専門で、特に戦争に強い思いを持っている。「戦後80年になり、体験者が身の回りからすごく減っている。こうした写真を通じて当時の状況を知ってもらい、当時の人たちの思いなどを 考えていただきたい」こう語り、今後も多くの人に当時の写真や資料を見てもらえる機会を設けたいと話す。

80年前の事実。その様子をとらえた写真が、静かに、メッセージを伝え続ける。

<福井空襲80年~記録写真で振り返る~>

場所:福井県立歴史博物館

会期:8月31日まで