戦後80年。戦争について知る人が減り、どう語り継いでいくかが課題となっている。福井県大野市の小学校では、戦時中の暮らしを学ぶ授業が行われた。

子供たちに戦争の様子を伝えたい

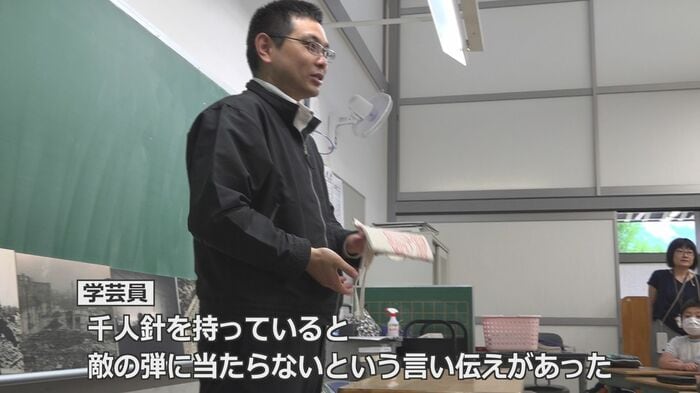

この日、大野市有終西小学校の教壇に立ったのは、福井県立歴史博物館の橋本紘希学芸員。県立の博物館や美術館が県内の小中学校で行う出前授業「ふれあいミュージアム」の一環で、4年生約20人が、戦時中の暮らしについて学ぶことに。

校長は、子供たちに少しでも戦時下の暮らしを想像してもらおうとこの授業を企画した。「国語の学習で戦争を扱った教材を学ぶが、戦争の描写が描かれていても、あまりピンと来ない。子供たちが戦争について想像するのは難しいと思うが、当時の窮屈なくらしを学び、今の暮らしのありがたさを学んでもらえれば」

防空電灯や千人針、戦時下の暮らしや思いを伝える物

まず、橋本学芸員が取り出したのは、戦時中に使われた「防空電球」。戦時中、アメリカ軍による空襲では焼夷弾が使われた。当時の人たちは焼夷弾から命を守るため、夜になると電球の大部分が黒く塗られ通常より暗く光る防空電灯を使っていたのだ。

橋本学芸員:「明るい所に暮らしていると、飛行機が来た時にどうなる?」

児童:「見つかる!」

実際に防空電球を点けて見せると―

児童:「全然違う!暗い」

橋本学芸員:「全然違うよね」

しかし現実には、アメリカ軍はレーザーによって民家などの建物の位置を確認していたため、防空電灯の効果はほとんどなく、空襲によって少なくとも310万人の民間人の命が奪われたという現実もある。

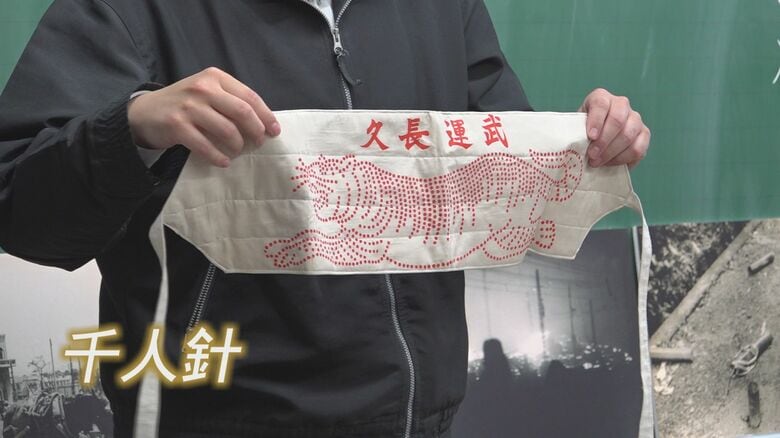

続いて、子供たちに見せられたのは、出兵する兵士の無事を願い多くの女性が一針ずつ縫い付けた「千人針」。

児童:「お守りとか、この人が戦争に行く印?」

橋本学芸員:「これを持っていると、敵の弾に当たらないという言い伝えがあったんです」

初めに橋本学芸員が見せた際は、不思議そうに眺めていた子供たちも、その意味を聞くと感慨深げな表情に変わっていった。

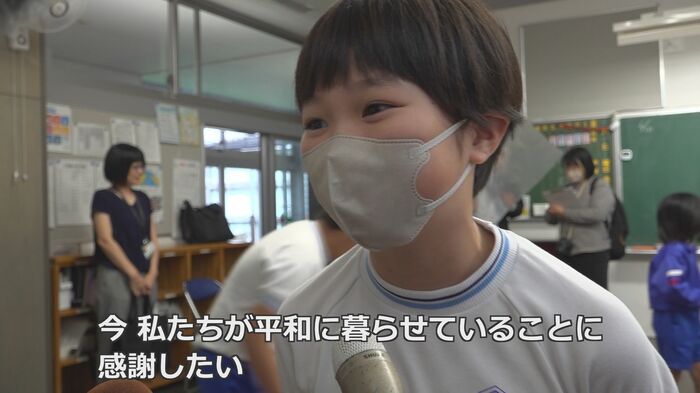

授業を終え、児童は―

「いまの暮らしに感謝したい」

「戦争のことは全然分からなかったし興味がなかったけど、爆弾が家に落ちたら怖いので、それはしてはいけない事だと分かった」

「不便で、人も何人も死んでいたので、いま私たちが平和に暮らせていることに感謝しようと思った」

子供たちは、写真や戦時中に実際に使われていた物を見ることで、当時の暮らしに思いをめぐらせ、戦争の悲惨さや平和の大切さを感じているようだった。