終戦から76年。福井市岡保地区の公民館に、戦地へ赴いた住民の名簿が残されていた。

その中に、太平洋戦争が始まった年、15歳で戦闘機の整備士の道に進んだ男性がいた。

今もなお、当時の記憶に苦しめられる日々を語ってくれた。

太平洋戦争開戦 15歳で航空整備士を目指した

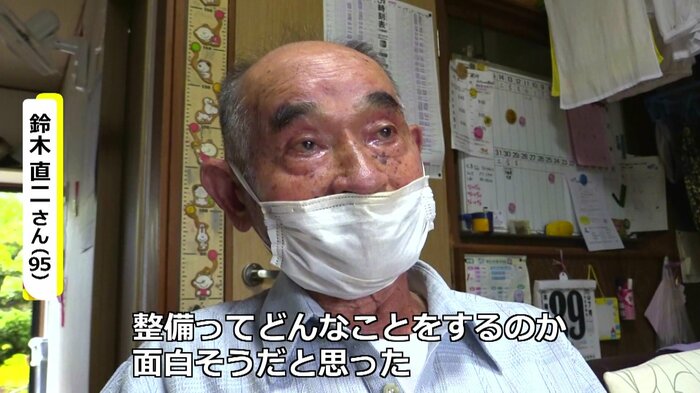

福井市に住む鈴木直二さんは、1926年生まれの95歳。

妻・利子さん(93)と息子夫婦らと暮らしている。

7人きょうだいだったが、今では直二さんと妹の2人になった。

3人の兄は、太平洋戦争下でフィリピンとミャンマーの戦地に赴き、うち2人は戦死した。

直二さんは、1941年4月 旧制中学校の卒業と同時に、15歳で航空整備士を目指し、岐阜・各務原市にある陸軍の航空施設「陸軍航空廠(しょう)」を志願した。

太平洋戦争開戦の年だった。

鈴木直二さん:

(陸軍から)学校に募集が来ていると担任の先生から聞いて、整備ってどんなことをするのか面白そうやと思った

整備場には「隼」「飛燕」「神風特攻機」も

1935年 陸軍では、航空関係の技術や整備を専門とする陸軍航空技術学校を設立し、航空分野の強化を図った。

6年後、太平洋戦争の開戦により、さらなる拡大が急務となり、航空整備学校の増設を進めた。

鈴木直二さん:

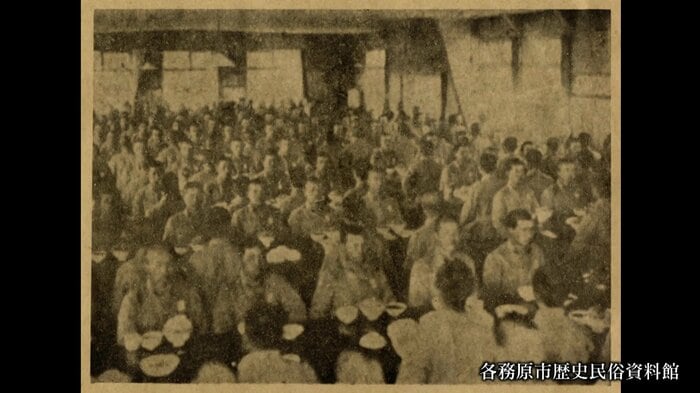

すごい努力をせなあかん。(授業が)あんまり難しいんで驚いた。2000人が日本全国からやってきたんやで

陸軍航空廠には、全国から約2000人の志願者が集まったという。

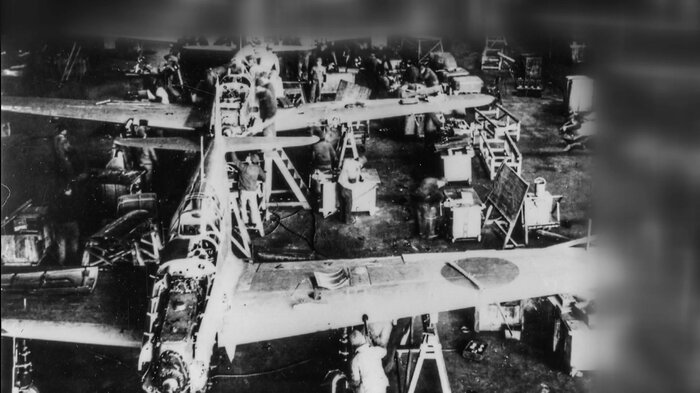

当時 整備場では、主力戦闘機の「隼(はやぶさ)」や「飛燕」のほか、神風特攻機などを扱っていた。

鈴木直二さん:

飛行機はたくさんあった。いざ飛ばそうというと、あっちはこれが悪い、と。1カ所でも悪いところがあると、それが元で落ちる可能性があるもんやで、故障の原因を見つけ出すことが主な仕事やった。1カ月に1機(修理)できればいい方

“どれだけの人間を殺すか”考えたこともなかった…

1年後、卒業する頃には学内で1・2位を争うほどの好成績を収めた。

開戦後は戦地に行かずに、飛行機の整備をしてほしいと、上官から頼まれたという。

さらに整備士の道を究めようと、陸軍航空整備学校への進学を決めた。

一方、人の命を奪うことへつながる戦闘機。

整備をする上で葛藤はあったのか…

鈴木直二さん:

“調子の悪い飛行機を完璧な飛行機にする。一刻も早く仕上げなあかん”…そればっかり考えていた。これがどれだけの人間を殺すかなんて、考えたことなかった。これが使命だった。一刻も早く飛行機を直して、これが働いてくれることを祈っていたな

終戦から76年…今も癒えぬ思い

各務ヶ原市は、軍需工場があった影響でアメリカ軍の標的となり、度重なる空襲を受けた。

鈴木直二さん:

大きな工場とか基地が破壊されたのは惜しいと思った

整備に必要な資材の不足を感じることなく、整備に没頭して迎えた、1945年8月15日。

終戦の日も、いつも通り整備にあたった。

鈴木直二さん:

“きょう天皇陛下の玉音放送があるから、みんなその時間に(基地に)寄ってくれ”と連絡があった。「あぁ戦争が終わったんや」ということしかわからん。どこで負けたんか、どこで勝ったんかとか、そんなことは全然わからんかった

終戦から76年たった今も、癒えぬ思いを抱えている。

鈴木直二さん:

あんなことしたくない、二度としたくないと思いが先に立つで、こんな話はなかなかしたくないんや。今でも寝てても思い出す。

終戦から何十年もたったんやで、いつまでもくよくよ思ってもどうしようもないし、一区切りをつけなあかんな、と思う

(福井テレビ)