岐路に立つ書店。

ネット書店の台頭など時代の変化とともに「町の本屋さん」がなくなりつつある。

広島県の山間部に新しい書店がオープンして1年。温もりにあふれたその場所は、地域に欠かせない存在になっている。

庄原の町に「ほなび」あり

広島県北部、庄原市中心部の空き店舗だった場所に2024年5月、書店「ほなび」が誕生した。

オープンから1年がたち、祝いに駆けつけたのは常連客。

「今日で1周年ですね」

店長の原田彩花さんにサプライズの花を手渡す。

「ありがとうございます。身に余るくらいうれしいです」

祝福を受けたのは23歳の若き店長だ。

常連客は「とにかく、私の毎日に“ほなびあり”なんですよ。ただ単に本を買っている売っている関係ではないところが、ほなびの一番の魅力かなと思っています」と話す。他の常連客も「なくてはならない存在」だと言う。

「ほなび」は書店が消えた山間部の町にオープン。森林浴をするように「本を優しく浴びてほしい」との願いを店名に込めている。

「デジタル化」や「本離れ」の影響で全国の書店が少しずつ姿を消していく中、人口約3万人の中山間地域で始まった新たな挑戦は、県内外の業界関係者から注目を集めた。

「ほなび」の出店を決めた運営会社の佐藤友則社長は「たぶん僕は本だけでやれる時代がもう1回くると思う。ほなびはその試金石だと思っています。地域に本屋があるということが、きっと10年後20年後、新しい世の中をつくっていく子どもたちの礎になると思うので」と話していた。オープンを待ちわびる地域の人がボランティアで開店準備を手伝うなど、まさに地域と共につくり上げてきた「町の本屋さん」だ。

大型書店にない存在意義を模索

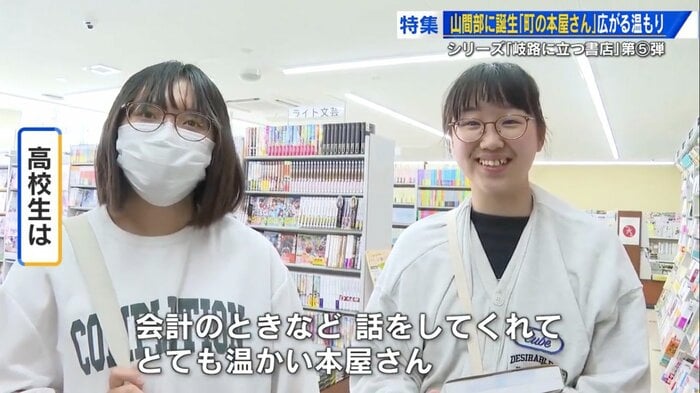

店には幅広い世代が訪れ、特に週末は若い人が目立つ。

友人と一緒に店を訪れた高校生。

「会計のときなどに話をしてくださったり、とても温かい本屋さんだなと思っています」

「ありがたい」

原田店長は「長かったけどもう1周年か…と不思議な感じです。書店員として経験が少ない部分と店長としての責任と、正直に言ったら自分との葛藤ですね」と話す。

幼いころから本が好きで、隣町の系列店から初代店長に抜擢された23歳の原田彩花さん。ベテランスタッフに支えられながら、大型書店には出せない自分たちの存在意義を模索してきた1年だった。

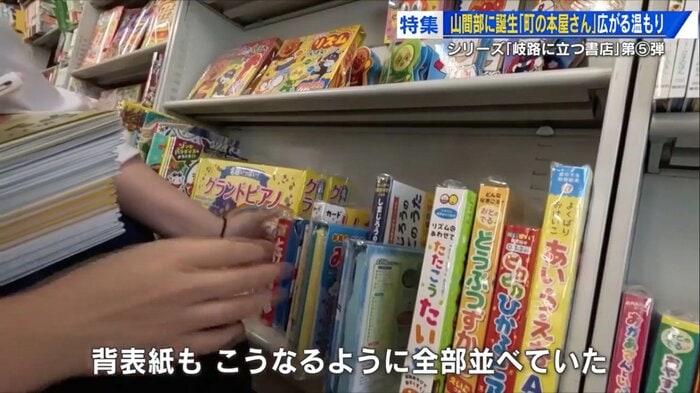

絵本や子ども向けの商品が並ぶ棚を整理しながら、原田店長がうれしそうに顔を上げた。

「触ってくれています」

もともとは背表紙が見えるように向きをそろえ、本の高さを“背の順”に並べていたという。デジタルの数字だけではわからないアナログな手法だからこそ感じられることがある。大切なのは「声なき声」にどう向き合っていくかだ。

「並べた本が乱れているから直すっていうより、触られたんだなとか、気になって見られたんだなとか。間が抜けていたら、ここに入れていたあの本が売れたんだとわかります」

書店員でもある佐藤社長は、売り上げはなんとか目標ラインに届いているものの、書店として生き残るため現状に満足してはいられないと考えている。

「棚を触ることでお客さまが見えてくるし時代が見えてくる。遠くで言うと世界がわかる。書店員としての技術を身につけないといけないところはもちろんあります。でもそれ以上にお客さまのことを知っていくという接客の奥行きというか」

子どもが本を好きになるきっかけに

ひたすら人と向き合い続ける理念は、この1年で子どもたちの心にもしっかり届いている。

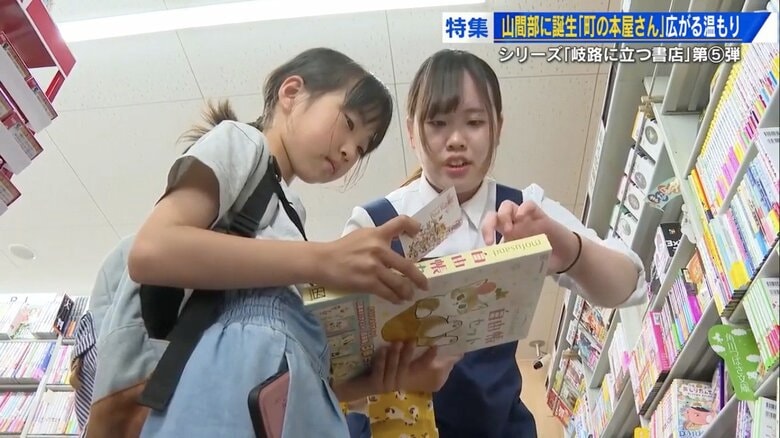

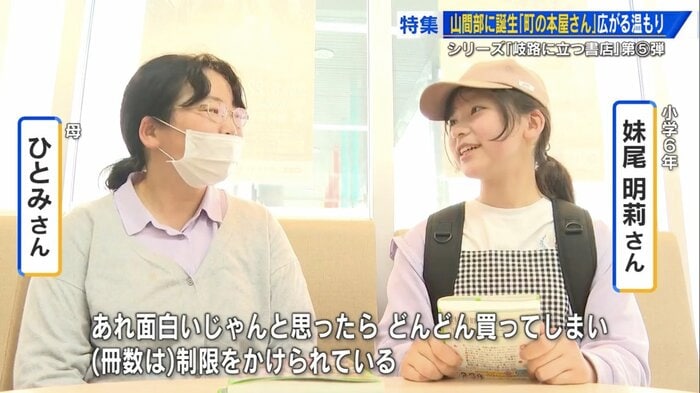

母親と一緒にやってきた市内の小学6年生・妹尾明莉さん。原田店長の姿を見つけると、友達同士のように手を振った。そして新しく出版された本の話に花が咲く。

「ほなび」ができて、明莉さんは日常生活の読書が当たり前になった。

「私は本が嫌いだったから、本を好きになることはないだろうと思っていました」

母親・ひとみさんも明莉さんの変化をそばで感じている。

「この本が面白いよと教えてもらったり、明莉が反応してどんどん明るくなっていきました」

「あれ?おもしろいじゃん!って思ったらどんどん買ってしまい、今では冊数に制限をかけられているよね」

文庫本やマンガを読みあさる毎日。両親は「1カ月間に買っていい本は3冊まで」というルールまで作ってしまった。明莉さんは「店員さんも優しいし、自宅から近いっていうのがいいですね。今では本当になくなってほしくない」と言う。

書店が生き残るヒントを探して

「ほなび」の存在をきっかけに、本の温もりに気づき始めた庄原の子どもたち。

小学4年生の女の子が1人で店にやってきた。

ーー本は好きですか?

「好きです。私はあれもこれも読みたいなと迷う派で、どれにするかちょっと時間がかかっちゃう…っていう派かな」

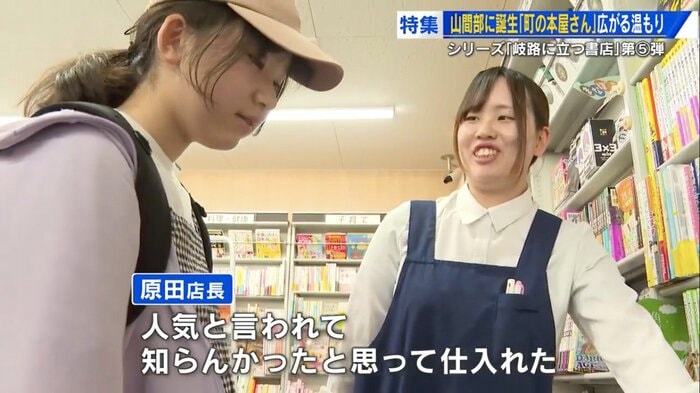

原田店長が女の子にそっと近づき、声をかける。

「今日、1人で来た?本を選びにお出かけしてくれたの?」

「うん」

「これが4月に出た本。これも4月に出た。これも」

「え!これ知っとる。なんか流行っとるよね」

何を買おうか迷うと話していた小学生の声を引き出し、納得がいくまで一緒に探す。

お小遣いの範囲内で本当にほしかった2冊を選ぶことができた。レジでお金を払い、背負っていたリュックに買ったばかりの本を入れる。

「また、あんな新しい本がほしいなと思った」

「思った?いいのがあってよかった」

女の子は少し重くなったリュックを背負い、ルンルン気分で帰っていった。

「めちゃうれしいです。あそこまで仲良くなれると思わなかったので癒されました。距離が縮まっていたらうれしいです」

誰に対しても控えめな原田店長。それゆえに、子どもたちも心を開くのかもしれない。

原田さんを店長に抜擢した佐藤社長は「本屋がこれだけ必要とされているのかと、ほなびを出してびっくりしました。ポチッっとしたら本が届く時代に、わざわざ店に来て購入してもらえる意味をよく考えないといけないと思います。わざわざ来てくれたお客さまにそれを教えてもらうことでしか僕らは生き残れない」と話す。

人と人のつながりが、本との出合いを生む「町の本屋さん」。ネットでは買えない本の温もりが山間部の町に広がっている。

(テレビ新広島)