やっておきたい5つのこと

「特にお金に関しては、認知症になってからだといろいろと大変になります。それを防ぐためにも、親が元気なうちに対策を取っておくことが大事です」

具体的に、安田さんが勧めるのは以下の5つのことだ。

(1)金融機関の確認や整理

(2)暗証番号の確認

(3)親の生活環境・かかりつけ医の把握

(4)親の居住地の地域包括支援センターを把握

(5)認知症になっても財産管理ができる方法を学んで対策をする

銀行関係の確認

(1)金融機関の確認や整理

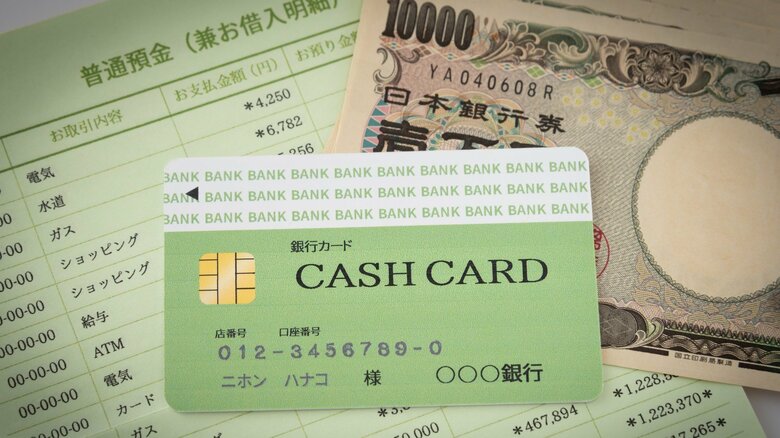

親が使っている金融機関を確認しておこう。まずは、金融機関と支店名やキャッシュカードの有無の確認でOK。

「通帳がある場合はそれで口座の存在がわかりますが、今はネットバンキングも多いため、本人が認知症になってしまうと口座が確認できない、ということが増えています」

使っていない口座が多かったり、引き落とし口座などが複数にまたがっていると、トラブルのもとにも。できれば本人が元気なうちに口座を整理するように勧めたり、手伝っておこう。同様にクレジットカードも整理しておくとなお良い。

(2)暗証番号の確認

認知症になった場合に多いのは「暗証番号がわからなくなってしまい、口座が凍結される」というケース。

「でも、まだ親が元気な場合は『暗証番号を教えて』というのもお互いに抵抗感があるもの。

おすすめの方法は、親に暗証番号を書いてもらい、その紙を封筒などに入れ、封をして、双方が分かる場所にしまっておく方法です。親にとっては、万が一カードの暗証番号を忘れた際の自分自身のお守りになりますし、子供たちもいざという時には開封して確認することができます」

なお、金融機関は基本的には代理行為であっても「親のカードで家族が入出金を行う」ということを認めていない。あくまで親のキャッシュカードを使うのは緊急時の出金に備えるだけにしたい。

金融機関によっては親本人に変わって入出金などをできる「代理人カード」を発行していることもあるし、「代理人」という制度もある。金融機関によって、その対応に差があるので、事前によく調べておいて、親が元気なうちに手続きしておいてもらおう。