医療・介護関係

(3)医療や介護にかかわる意思決定ができなくなる

医療や介護に関して、本人が「こうしたい」という意思があっても、認知症になるとそれを新たに判断、決定することは難しくなる。家族が治療など医療の方針に対する同意を医師から求められても、本人の意向がわからないと家族も決断しにくい。決断したものの後から「これでよかったのだろうか」という疑念や後悔が続き、家族の精神的な負担となる。

「特に大きな問題になるのが終末期における延命治療についての考え。延命治療をどこまで行うかという意向を親が元気なうちに確認しておくことは、とても大切です」

相続関係

(4)遺言が書けなくなる(書いても無効になる)

当人が遺産の分配の割合などを指定することができる遺言書だが、認知症の人が書いた場合、その時の本人の認知能力によっては無効になってしまうこともある。

(5)遺産相続・放棄ができなくなる

認知症の状態になると、法的な契約行為ができないため、相続人になったとしても遺産を受け取ることも放棄することもできなくなる。

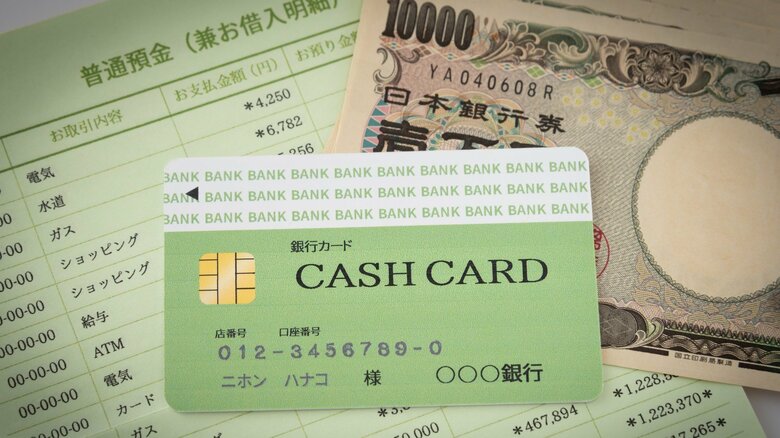

ただしその際に、亡くなった人の遺言書があって、遺言執行者も決めている場合には、認知症の人であっても遺産を受け取ることができる。遺言執行者がいれば、その執行者が不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めることができるからだ。

亡くなった人が遺言書を書いていなければ遺産分割協議が必要になるため、認知症の人が相続人にいる場合には、遺産分割協議そのものがストップしてしまうことになる。

「認知症の人が法定相続人になった場合には、遺産分割協議ができませんので、遺産を動かすことができません。例えば父親が亡くなり、法定相続人が妻(母親)と子供が2人の場合、その母親が認知症である場合で考えましょう。

子供たちが『父親の預貯金の資産が少ないので、父名義の家を売却してそのお金で施設に入ってもらおう』と思ったとします。しかし母親が認知症ですから、遺産分割協議そのものができないので、『共有者全員の合意がとれない』ということになり、売却をすることも、預貯金を引き出すこともできません。

また、父親が借金を残して亡くなった場合、家族全員で相続放棄をしようとしても、認知症の母親だけが、相続放棄ができません。相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要になるからです。

その際には、成年後見人申し立てをして、成年後見人に相続を放棄をする手続きをしてもらうことになります」