摩文仁の丘に立つ仏像

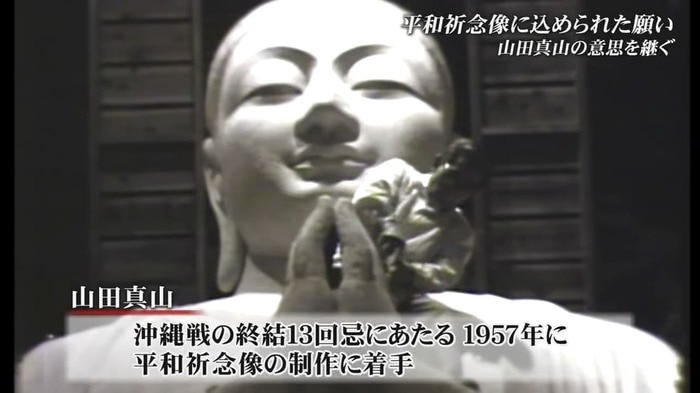

沖縄県糸満市・摩文仁(まぶに)の丘に立つ高さ12メートル、幅8メートルの巨大な平和祈念像。やさしく穏やかな表情は戦争の悲惨さと平和への願いを静かに伝え続けている。戦後80年という節目の年は平和祈念像の原型完成から50年を迎える。

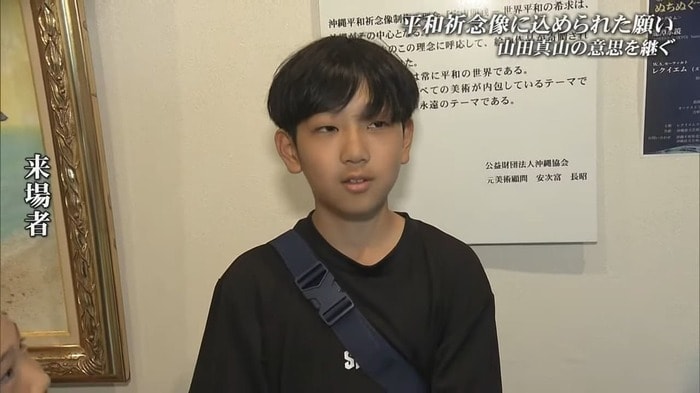

5月5日に行われたこどもまつり。平和祈念堂前では子どもたちが琉球舞踊や古典音楽の演舞を披露し鮮やかな琉装が摩文仁の青空に映えた。

平和祈念像の印象は「笑っているようにも見える」「戦争をなくしたいという顔に見える」「命の尊さを伝えている」とみる人によってそれぞれだ。

息子2人を戦争で亡くし 平和祈念像の製作へ

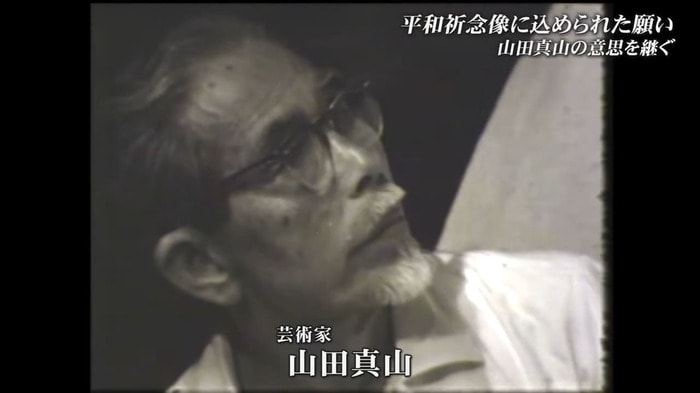

平和祈念像の制作者である彫刻家の山田真山は那覇市出身。1885年に生まれ、60歳で沖縄戦を経験した。本島北部で捕虜となり生き延びたが、少年兵として動員された長男と三男は戦地から戻らなかった。

真山の五男・昇作さんは2006年の取材で兄たちの死を知った父の様子を語った。「父は息子たちの戦死を知るとうつむいたまま何時間も座っていた」

深い沈黙は言葉では表現しきれない深い悲しみがあったのだろう。その想いを昇華するように真山は1957年──72歳になってから平和祈念像の製作に取りかかった。

真山の思いに触れた少年

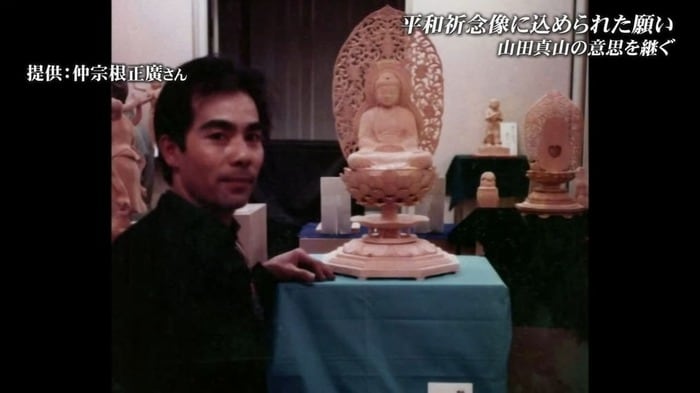

仲宗根正廣さん(72歳)は2019年に火災で焼失した首里城正殿に掲げる扁額(へんがく)の制作も手がける県内屈指の彫刻家だ。この日は宜野湾市普天間にあるアトリエを訪れた。山田真山が平和祈念像の原型を製作した場所だ。

半世紀前、当時小学生だった仲宗根さんは夏休みに“冒険”にと遊び半分でアトリエに忍び込んだ。像の肩に手をかけ耳をつかんで頭のてっぺんまでよじ登った記憶がある。「いま考えると恐ろしいね」と仲宗根さんは苦笑いする。

そのとき山田真山がアトリエに入ってきた。像に上った仲宗根さんを見て真山は怒ることなく「ここで戦争があって、多くの人が亡くなった。私の家族も親戚も……」と静かに語ったという。真山の言葉は少年の胸に深く刻まれた。

受け継がれる志と祈り

真山との出会いは仲宗根さんにとって道標となった。仏像彫刻を志すようになり大阪で修行を積んだ。「沖縄に帰って彫刻で貢献したい」という一心で技術を磨いた。

1975年2月に平和祈念像の原型ができあがった。製作を始めてからすでに18年の歳月が流れていた。現在の像が完成したのは1978年、しかし真山は前年に92歳でこの世を去った。

仲宗根さんは自身の作品に真山の思いを刻む。「平和でありますようにと『天下泰平』と。清い心でいたい」と。

平和を伝え続ける「像」

戦争を知る世代が少なくなった今、記憶の継承が大きな課題だ。摩文仁の丘に立つ平和祈念像は訪れる人々に語りかけるように鎮座する。

──命の尊さを、忘れないでほしい。

戦争で息子を亡くし悲しみに暮れながら後世に二度と過ちを繰り返さないでほしいと願った山田真山。静かに佇む像はこれからも多くの人の心に平和の祈りを届け続ける。

(沖縄テレビ)