四国に住む筆者が利用する路線バスは2時間に1本。

ある日、バスに乗ろうと歩いていると、バス停まであと5メートルのところでスピードを出したバスが走り過ぎていった。

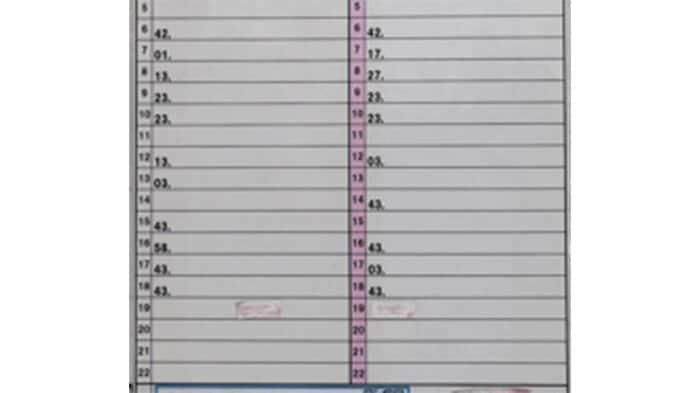

時間を確認すると時刻表の1分前。バス停で待っている人がいなかったからか、徐行運転もなかった。

別の日、バス停で待っていたら、乗る予定のバスに素通りされそうになった。

バスは中ほどの扉から乗車し、前から降車するシステムだが、到着したのに一向に扉が開かない。

ちょうど降車する人がいて前の扉が開いていたので、「すみません。乗車したいのですが」と運転手に声をかけた。

すると…「犬がバックから出ているから乗せられません」

愛犬を連れての乗車。ペット専用の斜め掛けバッグ(飛び出し防止のネットと、首輪と繋ぐ安全ロープ付き)を利用している。

初めて乗車する前にバス会社に確認し、「大丈夫ですよ。ワンちゃんが息苦しくないようにして下さいね」と優しい返事を頂いた。

10分程の道のりを30回以上乗車したが、乗客が非常に少ないこともあってトラブルはなかった。

その運転手は犬が苦手だったのかもしれない。しかし、何の説明もなく、バス停で待っている客を無視して通り過ぎようとするのはどうなのか。

たまたま降車する人がいて扉が開いたから、こちらから声をかけて事情を確認できた。しかし、もし降車客がいなければ、そのまま走り去ったことだろう。

ペット云々ではなく、説明なく乗車拒否しようとした行為に非常に驚いた。

■高齢化が進む地方の公共交通機関はどうなる?

高齢ドライバーの事故が起こると「免許返納問題」の話題が出る。

電車やバスなどの公共交通機関が発達している都市部なら、車を運転しなくても大きな支障はないと思う。

しかし地方は無理だ。公共交通機関の状況は、引っ越してきた30年前からなんら進んでいない。

本数が少ない上に、前述のようなことが実際に起きている。車がないと隣町に行くことすら大変だ。

高齢化が進む中、地方の公共交通機関はどうなっていくのか。

全国各地で公共交通サービスの再生に尽力する、地域公共交通プロデューサーで名古屋大学大学院教授の加藤博和さんに話を聞いた。

■地方交通再生のカギは「幹線」と「支線」

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

乗車拒否や早発などは違法行為であり論外ですが、公共交通事業者の接客やサービス向上の取り組みは全国的には進んできています。

しかし最近は運転手など担い手の確保が難しくなっており、それによる減便や廃止も増えています。そうしないためには待遇の大幅改善が必要になっていて、運賃や国・自治体の補助金を上げざるを得ない状況です。

このような中で地方の公共交通を活性化させるには、その地域の状況をしっかりと理解し、実情に合った取り組みを考えます。

その際、まずは『幹線(幹)』と『支線(枝)』を明確に分けて考えることが重要です。

■JRの「幹線・支線」実践

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

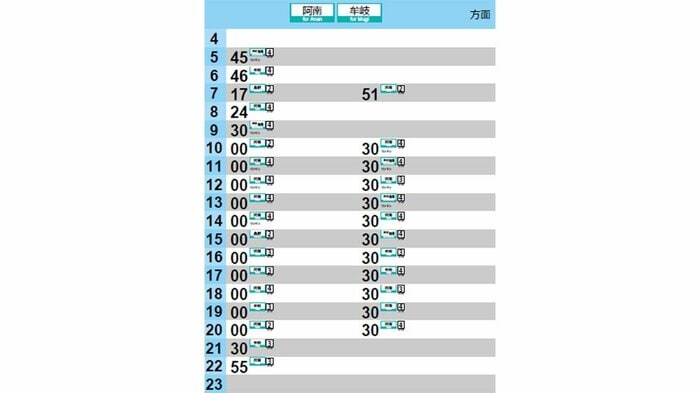

これについて、今、画期的な取り組みとして注目されているのが、JR四国の「牟岐(むぎ)線」です。

牟岐線は、「徳島駅」から南へおよそ80キロを走る鉄道路線で、市街地から田園地帯、山間部を通り、海岸地帯を結びます。

途中の「阿南駅」がある阿南市は徳島第二の都市。LEDで有名な日亜化学などがあり、大勢の利用客が見込まれます。

しかしそこから先の区間は利用客が少なくなります。

そこで、「徳島駅」から「阿南駅」までの区間(約25キロ)は運行本数を増やし、それまでバラバラだった運行間隔を30分ごとにそろえました。

そして利用客の少ない「阿南駅」から先の55キロ程は、2時間に1~2本の運行としています。

「需要の多いところと少ないところで運行の形態をはっきり分ける」。これが『幹線』と『支線』の考え方です。

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

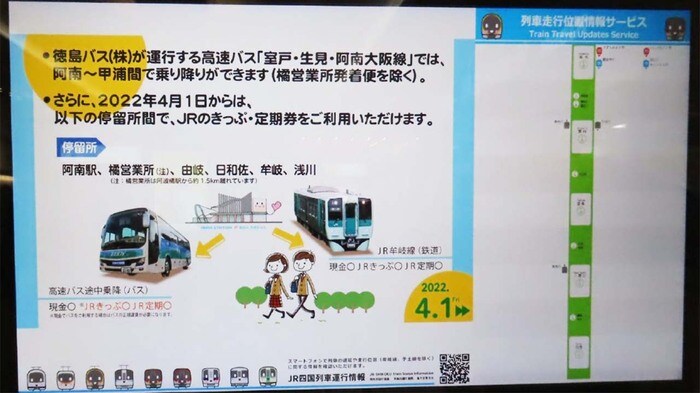

そして、本数が少ない「阿南駅」から先の区間は、JRの切符でそのまま並行するバスに乗れるようにしました。

JRとバスを乗り継いでも「通し運賃」が適用され、初乗り運賃は不要です。これにより、鉄道の本数が少ない分をバスで補えるようになりました。

さらにJRとバスでダイヤを調整した結果、両方合わせた運行本数は、従来より多くなったのです。

これらが画期的と言われるところです。

なぜなら本来、JRとバス会社の路線は並行しているためライバル関係にあり、両社が運賃を合わせたり、本数を調整するのは、カルテル(企業連合)として独占禁止法で禁止されているのです。

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

それが、2020年に、地域バスについては「独占禁止法特例法」が施行され、バス同士だけでなく、バスと並行している鉄道にも認められることになりました。

その第一号が牟岐線のケースで、「JR四国と徳島バスの共同経営区間」が誕生しました。

JRにとっては利用客の少ない区間の本数を減らせ、バス会社は終点近くで利用客が減る高速バスの有効活用となる。そして、これまでより利用できる本数が増えたのです。

このように、利用者の多い幹線区間は鉄道などスピードが速い交通機関を整備し、本数も多く等間隔にして利便性を高める。

それ以外の利用者が少ない区間や地区は、バスや乗合タクシーなど、細かな需要に対応できる交通機関を走らせてカバーし、幹線と円滑に乗り継げるようにする。

こうした方が、需要にあった運行ができ、運行経費も抑えられます。

そして、幹線は主に交通事業者や自治体・国が整備し、各地区では、地元のスーパーや病院といった主な目的地に行きやすくすることを地区の皆さんで検討し運営にも参画する。

このような適材適所が非常に大事なのです。

■地域住民が発案・運営で定着した「ふれあいバス」

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

「高齢者の足」として定着しているのが、徳島市応神町の「応神ふれあいバス」です。

免許を返納したりした高齢者の買い物や通院などの交通手段として、地域住民自らが取組みをスタートさせました。

住民が自分たちでルートや時刻表を設定。

行きたい場所として多かったのが、隣のA町のスーパーとB町のスーパーだったので、「A町スーパールート」「B町スーパールート」として、それぞれ病院や金融機関、高齢者福祉施設、集会所などに停車するルートを作成しました。

週に3日、1日4便を運行。停留所の間隔を短くし、日常生活の足として利用できるようになっています。運賃は片道300円からで、年間定期券は12,000円です。

ユニークなのが、当初は「A町スーパー」の希望者が多く、週に2日が「A町スーパールート」、1日が「B町スーパールート」でしたが、数年後に人気が逆転。今は「B町スーパールート」が2日、「A町スーパールート」は1日の運行になりました。

このように、地域の意見を大切に、運行が始まってからも需要に応じて柔軟に変えていく。これが大きなポイントです。

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

「応神ふれあいバス」は2011年に運行を開始。

運営は地域住民たちが行い、運行は地元のタクシー会社に委託しています。

住民の運転ではなくプロに任せることで、安全を確保できます。

ジャンボタクシーの乗客定員は8名。時には乗車を断らざるを得ないぐらい人気で、運賃収入と市からの補助金で運営しています。

応神町の場合、利用者が行きたい場所の多くが同じであったため、「定時・定路線」の今の形がニーズに合い、高齢者の足としてすっかり定着しました。

■移動の概念が変わる「MaaS」

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

新たな移動サービスとして注目されているのが「MaaS(マース)」。

地域住民や旅行者ひとりひとりの移動ニーズに対し、複数の交通機関の「検索・予約・決済等」を一括で行うサービスです。

例えば、スマホアプリで「どこからどこまで行きたい」と経路検索をします。

すると、

・「あと〇分後に自宅近くの乗り場からオンデマンド交通(利用者のニーズに応じて運行する乗り合いの公共交通サービス)に乗ることが出来ます。この車は〇分後に駅に到着し、その〇分後に電車がきて、目的地まで〇分で行けます。所要時間は合計で〇分です。値段はオンデマンド交通と電車とあわせて〇円です」と表示され、乗り場も表示されます。

・予約ボタンを押してから、徒歩でオンデマンド交通の乗り場に到着すると、そこに車両が到着しているので乗り込んでスマホをリーダーにかざします。あとは、スマホアプリの指示通り、順番に乗り換えて行けばよく、駅前で降りてからホームまでの道順も表示されます。駅の改札もスマホで通過できます。

・目的地に着いたら、すべてスマホで決済が終わっています。

非常にカンタン便利ですし、どれも乗り合いだからタクシーよりも料金が抑えられます。このようなアプリがあれば、幹線と支線との乗り継ぎも苦になりません。

これは理想や未来の話ではなく、実際にやっていかなければいけないことですし、既に近い形で始まっているものもあります。

■公共交通は“健幸”をもたらす

名古屋大学大学院 加藤博和教授:

「応神ふれあいバス」の立ち上げに取り組んだ時、地域代表の中に90歳近い女性がいました。初めて会った時は腰が曲がっていたのですが、計画が進むにつれてどんどん元気になり、運行開始の頃には背中が伸びていました。

「加藤先生、ふれあいバスのおかげで大好きなアイスクリームを買って帰って、家で食べられるようになりました」と喜んでいたことが忘れられません。

地域の交通機関が充実すれば、自分で気楽に出かけられるようになる。元気になるし、買い物をするから頭も使う。なにより自分が好きなところに行けたら楽しい。

公共交通機関は健やかで幸せな「健幸」をもたらすのです。

地域の人たちの「一所懸命」をコーディネートし、利便性が高く費用の安い魅力的な公共交通をプロデュースできるよう、これからも現場で取り組んでいきます。

(名古屋大学大学院 加藤博和教授)

(関西テレビ 2025年4月26日)