中国の首都・北京市で行われたハーフマラソン大会、スタートラインに並んでいるのは“人型ロボット”だ。

スタート地点から人型ロボットがスタートすると、ゆっくりとひざを曲げて走る姿はまるで人間のようだった。

世界初“人型ロボット”のハーフマラソン大会で2時間40分で完走

19日、世界で初めて行われたのは、人型ロボットによるハーフマラソン大会。

中国の民間企業を中心に20チームが参加し、それぞれの開発企業がその実力を競った。

大型のものから小型のかわいらしいものまで、個性豊かな人型ロボットが参加した。

スポーツシューズを履いて、さっそうと走るものがいる一方で、スタート直後に制御不能になり、あわや“大惨事”になるロボットも。

その中で優勝したロボットは、最高時速12kmで約21kmのコースを2時間40分で完走した。

優勝チームの北京人型ロボット・イノベーションセンター・熊友軍CEO:

わが国の科学技術の進歩に大きな期待を抱いています。技術者の数が非常に多く素晴らしい環境が整っているため、私たちは迅速に進歩することができます。

近年、中国のロボット業界は急速に発展し、本格的なブームを迎えている。

中国でロボット産業に関わる企業の数は、今では45万社以上と4年間で約3倍になった。

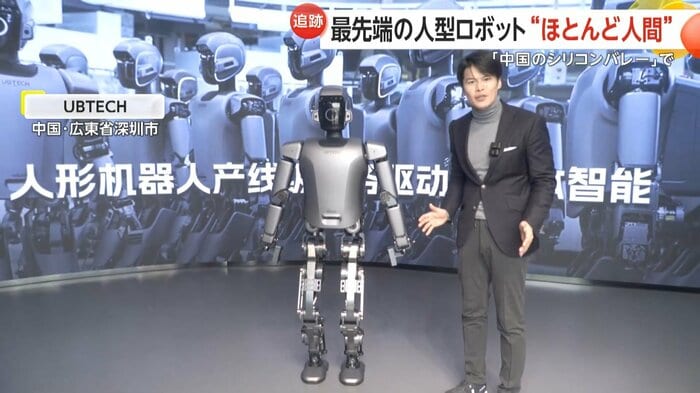

「中国のシリコンバレー」で最先端の開発を取材

最先端の人型ロボットは、どこまで人間に近づいてきているのだろうか。

FNNが訪れたのは、「中国のシリコンバレー」と呼ばれる広東省深セン市。

人型ロボットを開発するスタートアップ企業「UBTECH」のオフィスを訪れると、さまざまなタイプの人型ロボットが活動していた。

この企業のロボットは、現在行われている大阪・関西万博の中国パビリオンでツアーガイド役を務めていて、中国では最も注目を集めている企業の1つ。

開発した人型ロボットは、すでに一部の工場で導入試験を終えて実際に働き始めているという。

実際の工場で使用されている人型ロボットの動きは、ひざや腰、手の関節もほとんど人間と同じような動きをしている。

ロボット1台による作業だけではない。

2025年3月には、中国の工場で複数の人型ロボットが協力して、同時にさまざまな作業を行うトレーニングを成功させた。

実際の工場の生産ラインで仕分け・組み立て作業などを行う姿は、まさに人間さながらの動きだ。

UBTECHの人型ロボットは、中国の自動車工場で20台搬入され活動を始めているという。

UBTECH・譚旻CBO:

私たちは、人型ロボットが社会の重大な問題の解決やニーズを満たし、生活の便利さを向上させると信じています。

実際の社会で働く人型ロボットは徐々に増えていて、現在警察と一緒にパトロールをしたり、空港の警備や接客業務にあたるなど、さまざまな場面に投入され始めている。

人型ロボットの活動は、こうした場所にとどまらない。

器用に料理をしたり、アイロンがけを行うロボットも。

中国政府は人型ロボットを「重要政策分野」に

上海にある会社では、家庭の中で働く人型ロボットの訓練も行われている。

複雑な動作を可能にしているのは、導入されたAI(人工知能)だ。

ロボットは基本的な動作を教えられ、それぞれの家庭にあった動きに自らが調整できるようになることを目指している。

中国政府は、この人型ロボットを電気自動車と同様、重要政策分野に位置づけて経済を押し上げたい考えで、その市場規模は2035年までに約6兆2000億円に達するとも。

一方、中国政府が国家戦略として人型ロボットの分野で世界をリードしようとしていることに、専門家からは懸念する声も出ている。

京都外国語大学・土屋貴裕教授:

中国では、企業の成長や技術革新というのは、「国家の意向」と表裏一体で進められています。仮に中国がこの分野で国際的な標準を主導する形になれば、効率ですとか管理あるいは監視を重視する中国型のモデルというものが世界的な規範となるおそれがあります。

人型ロボットでリードを狙う中国。

アメリカや日本も人型ロボットの開発に力を入れていて、技術競争だけでなくロボットをどのような目的で使うかという点も今後大きな課題になるとみられる。

(「イット!」4月21日放送より)