虎ノ門ヒルズ再開発の最終施設「グラスロック」が公開された。

少子高齢化やテクノロジーと倫理、ジェンダー問題などの社会課題解決をテーマに、企業・官民・NPOが連携する共創拠点を目指す。専門家は、企業価値と社会貢献の融合に期待を寄せている。

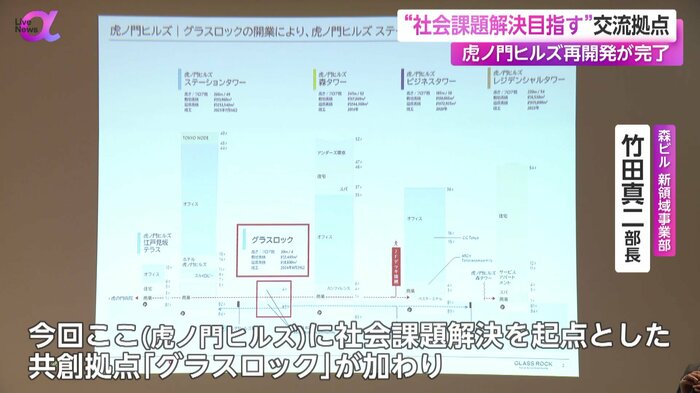

再開発の締めくくり…「グラスロック」開業へ

約10年にわたる虎ノ門ヒルズの再開発が完了した。最後のピースは、「社会課題解決の拠点」だ。

東京・港区で7日に公開されたのは、虎ノ門ヒルズに開業する新施設「グラスロック」だ。

森ビル 新領域事業部・竹田真二部長:

今回、ここ(虎ノ門ヒルズ)に社会課題解決を起点とした共創拠点「グラスロック」が加わり、都市の機能がますます進化していくと考えております。

地下3階、地上4階からなるこの建物が目指すのは、“少子高齢化”、“テクノロジーと倫理”、“ジェンダー問題”など、世の中にあふれる「社会課題解決のための交流拠点」だ。

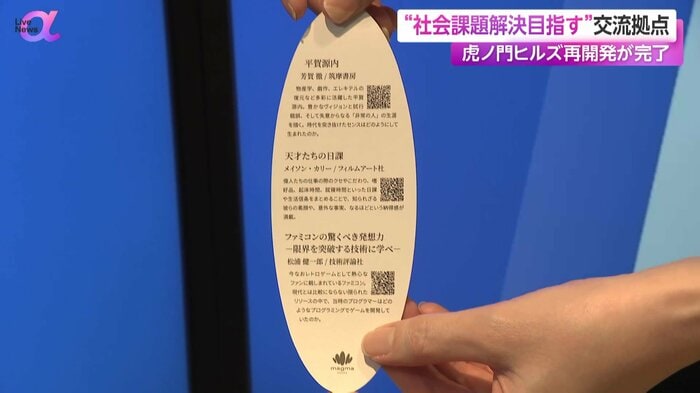

2階と3階にまたがるのは、森をイメージした書店「magmabooks」。くねくねと歩き回れる通路は、まるで森の中を探検しているようだ。

山下あす奈記者:

お目当ての本がズラッと陳列される中、人生で直面しそうな疑問が並べられています。こちらの「センスって何だろう」という札を引いてみると、書店員が選んだ本が書かれていて、新たな本との出会いが演出されています。

こちらは新たな業態の書店で、本を集中して読むことができる半個室や、読書で疲れた目を癒やすことができるスペースなどの「magmaLOUNGE」(有料)も設置されている。

木目調のフロアにおしゃれなバーカウンターがあるのは、4階のオープンスペースにある「Partners Lounge」(会員制)だ。

官民・NPOなどが連携して、社会課題の解決に取り組む会員制の交流拠点として作られた。

グラスロックがあるのは、すでにオープンしている虎ノ門ヒルズ森タワー、ビジネスタワーなどの中心部だ。

建物間にはデッキが整備され、また、駅とも直結しており、簡単に行き来ができる。

森ビル 新領域事業部・竹田真二部長:

まずは多くの人たちに集まってもらうことが、課題解決の第一歩だと思っています。

そこからつながる具体的なアクションについては、必ずしも数というよりは、一つ一つここに集まって、きちっと行動に移せるかどうか。行動の広がりを、我々としては持ってやっていきたいと思っています。

グラスロックの完成で、約10年にわたる再開発が完了した虎ノ門ヒルズ。「社会課題の解決で未来を変える」新たな拠点は9日に開業する。

多様な視点で社会課題に挑むことで企業価値向上に

「Live News α」では、エコノミストの崔真淑(さい・ますみ)さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

虎ノ門ヒルズの「最後のピース」として、社会課題解決を目指す拠点の誕生を、崔さんはどうご覧になりましたか。

エコノミスト・崔真淑さん:

非常に面白いと思います。これまで、社会的課題を解決することが、企業利益の伸びに貢献すると言われてきてはいるのですが、なかなか、企業内のリソースや、人手不足の中で難しいことも多いと思います。

今回の取り組みは、企業や組織単独のアプローチでは対応しきれなかった少子高齢化、気候変動などの複雑な課題に対して、多様な視点やノウハウを融合して、新しいビジネスを生み出す可能性を秘めていると思います。

ファイナンスの視点からは、このような取り組みは、企業価値の向上と、広く社会に対するポジティブな影響という両面で意義があると思っています。

共創・情報共有が社会と経済の好循環を生む

堤キャスター:

どのような影響が考えられるのですか。

エコノミスト・崔真淑さん:

社会的に良いことをすることが、企業価値につながるかどうかについては、さまざまな見解があります。本業を逸脱してしまうなどすれば、一概には、プラスと言えない側面も出てくると思います。

しかし、2007年から2023年の間に発表された269本の論文をサーベイした研究を見てみると、CSRなど社会貢献と企業価値の関連性は、年々増しているということが報告されています。

つまり、日本が従来から大切にしてきた「三方よし」、売り手によし、買い手によし、世間によしという考え方が、やはり企業価値として重要ということです。

ただ、企業単体ではなかなか難しいだけに、こうした情報取得のためのハブとなる組織の影響は大きくなるだろうと思います。

堤キャスター:

今後の展開に期待できそうですね。

エコノミスト・崔真淑さん:

そうなんです。たしかに、トランプ大統領の誕生で、脱炭素やダイバーシティの考え方にかげりが出ているとの指摘もあります。

しかし、石油などの掘削効率を示すEROIは、かつては200だったものが、今では10にまで低下しているとの指摘もあり、そもそもの原油掘削が厳しさを増しており、脱炭素は社会的な課題なのは間違いないと思います。

そして、社会課題としての人手不足や、少子高齢化も待ったなし。こうした取り組みの果実は、やはりコツコツ続けることで社会には間違いなく寄与してくれると思います。

堤キャスター:

社会が抱える問題は、解決し続けていく必要があります。そのためにも現状を知り、他者とのコミュニケーションを図り、情報共有によって生まれるイノベーションに期待したいです。

(「Live News α」4月7日放送分より)