日本の小中高生の自殺者数は2024年に527人と過去最多となった。そんな中宮崎県都城市では、子供たちの心と命を守る新たな取り組みが始まった。子供たちに寄り添う内容で運営されている『かくれてしまえばいいのです』というウェブサイトを公立小中学生向けに導入、SOSの出し方など、命の大切さを考える教育を行っている。SOSを出した子供との向き合い方は…

小中高生の自殺者数が過去最多に

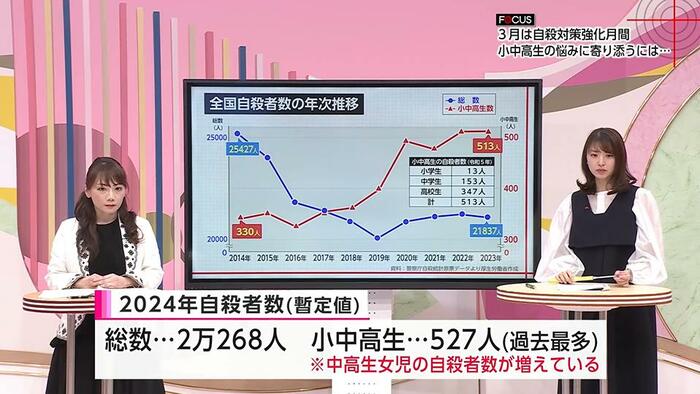

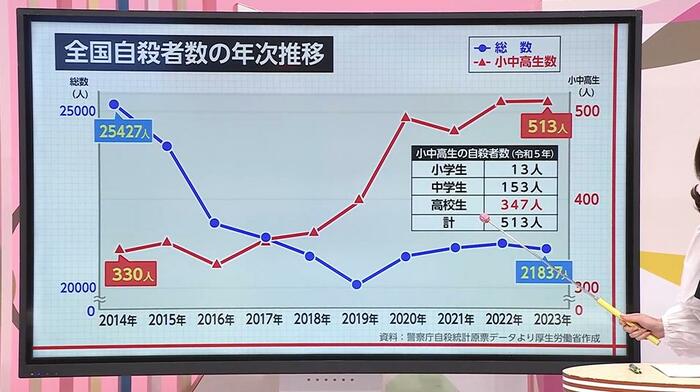

警察庁と厚生労働省のまとめによると、2024年の日本の小中高生の自殺者数は527人。統計を取り始めた1980年以降で過去最多となっている。

全国の自殺者数の推移を総数で見ると、2014年から2023年まで減ってはいるが、一方で小中高生は、2014年の330人から、2023年には513人とぐっと増えている。また、特に中高生女児の自殺者数が増えているという。

少子化が進んでいるにもかかわらず子供の自殺数が増えているのは、なぜなのだろうか?都城新生病院で、子供とその家族のメンタルケアを行っている、児童思春期精神科の河野美帆医師に話を聞いた。

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

どれと言った理由は難しいが、コロナ禍もすごく影響したかなという印象。学業不振とか、進路の悩み、家庭の悩み、経済面、様々な要因が組み合わさっていると言われている。

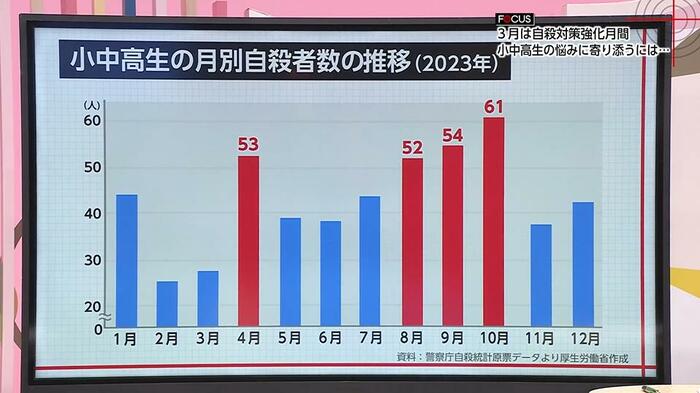

自殺者数を月別に見てみると、4月、そして8月から10月が特に多い。

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

学期末の切り替わりや長期休み開けで、とても変化の多い時期であるのと、春と秋に関しては季節の変わり目で体調のバランスも崩れやすい時期。両方が組み合わさって、すごく不安定になりやすい時期と言われている。

しんどいときは「かくれてしまえばいいのです」

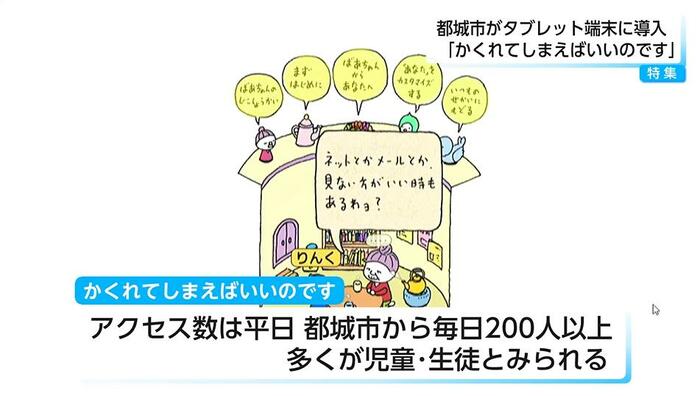

優しいタッチで描かれた絵本のような世界。つらい気持ちに寄り添う言葉でおばあちゃんが出迎えてくれる。その名も『かくれてしまえばいいのです』。

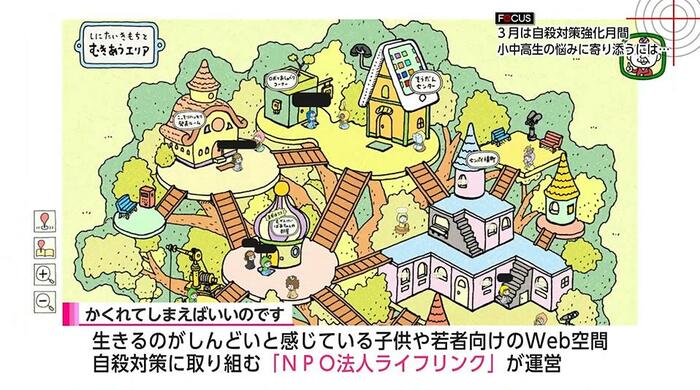

自殺予防対策に取り組むNPO法人、ライフリンクが運営するサイトで、絵本作家のヨシタケシンスケさんの全面協力で作られた。サイト内に自分の分身・アバターをつくり、相談をしたり、何かを吐き出したり、少し心を休めることができるような隠れ家空間を提供している。宮崎県都城市では、このサイトを活用し、子供の命を守る取り組みに力を入れている。

実際に小中校で導入

2024年9月、都城市は公立小中学生およそ1万4000人のタブレット端末に『かくれてしまえばいいのです』を導入した。

都城市の公立小学校で貸与されているタブレット端末。スタート画面からアイコンをタップするだけで、すぐに『かくれてしまえばいいのです』にアクセスすることができる。

サイト内にアバターで入ると、つらい気持ちなどを書いた手紙を不思議なキャラクターが食べてくれる部屋や、AIが気持ちに寄り添った返事をしてくれる「ロボとおしゃべりコーナー」など、9つの部屋に出入りできる。

匿名・無料で24時間利用でき、そのアクセス数は、平日、都城市から毎日200人以上。多くが児童・生徒と見られている。

都城市教育委員会 黒田勝彦指導主事:

学校生活アンケートを取っているが、「まあまあ楽しい」とか「あまり楽しくない」という子供が比較的見逃されがちだと思う。まさしくそういう子供たちにとっては、ふらっと訪れてほっかりできるいいコンテンツじゃないかなと。

都城市教育委員会 児玉晴男教育長:

『かくれてしまえばいいのです』の存在と入口をきちんと示してあげることが大事だと思う。

自身の役割についてこう話すのは、都城市教育委員会の児玉晴男教育長だ。

35年前の痛ましい事件をきっかけに…

独自の取り組みで子供たちの心のケアに力を入れる宮崎県都城市。きっかけとなったのは、35年前に起きたある事件だった。

1990年8月、都城市の住宅で、中学3年生の少年3人が「生意気だ」という理由で小学2年生の男の子を暴行。何度も畳の上に投げつけられた男の子は命を落とした。この事件は都城市教育委員会に大きな衝撃を与え、二度と繰り返されることがないようにと、歴代の教育長たちの間で引き継がれてきたという。

都城市教育委員会 児玉晴男教育長:

自殺とは違うが、やはり命を大切にする教育を、先生たち、子供たちに真正面から受けてもらわないといけない。

SOSの出し方、命の大切さを考える教育

現在、都城市では『かくれてしまえばいいのです』だけでなく、SOSの出し方や、市独自の命の大切さを考える教育にも取り組んでいる。

児玉教育長は、子供たちの生きづらさを減らし、心と命について考えてもらうことが、自分だけではなく他人を尊重することにつながるのではないかと話す。

都城市教育委員会 児玉晴男教育長:

子供の命をどう考えるか。これが教育の中では最優先。子供の命がなくなってしまえば、教育は成り立たない。子供の命を大切にすることは私たちの使命なので、その使命を果たしていきたいと思っている。

高校生の自殺者は347人にものぼる

小中高生の中で最も自殺者数が多いのは、より大人に近い年代の高校生だ。513人中、小学生が13人、中学生が153人、高校生は347人になる。

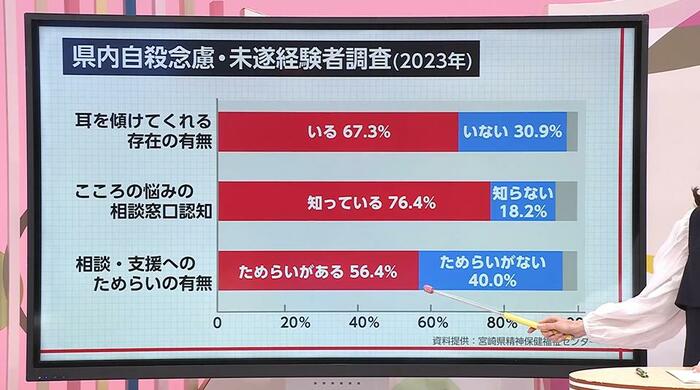

自殺したいと強く思ったことがある人、または自殺未遂をした経験がある人を対象にした調査では、「相談できる人がいるか?」という質問に対しては、3割の人が「いない」と答えている。また、「相談窓口を知っているか?」は8割近くの人が「知っている」と答えた一方で、「相談にためらいがあるか?」に関しては半数以上が「ためらいがある」と答えている。8割近い人がこの相談窓口を知ってはいるが、なかなか相談ができないということが現状として浮かび上がる。

実際に相談しようとした経験者は、「高校時代に電話相談を利用してみようと思ったことがあったが、発信履歴で親にばれてしまって心配させてしまわないかな?声が特定に繋がったりしないかな?という不安で結局かけることができなかった」という。やはり知られたくない部分も、感情としては強く出てくる。

周りの人にできることは

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

子供たちに「SOSを出してね」というだけでは難しい。社会や大人もどうやってSOSを出していくのか、どのように手を差し伸べられるかという、こちらからのアプローチを今後考えていかないといけない。

環境の変化が訪れる時期、どういったところで子供の変化に気付いていくことができるだろうか?

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

日常生活で少し過ごし方が変わったかな?というのはわかりやすい変化。あとは心の不調を感じたときに、どこか自信がなくなるっていう子が多い。また、1年のうちで、季節の変化とか長期休み明けは体力が落ちていたり、気持ちの面でも学校が始まると負担になったりということがあるので、「そういう時期があるんだよ」っていうのを事前に教えてあげて、家族の会話として取り上げてもらう。そして、のちのち数か月後に「そんな時期だったけど、どうだった?」っていうふうに話してもらえるといいのかなと思う。

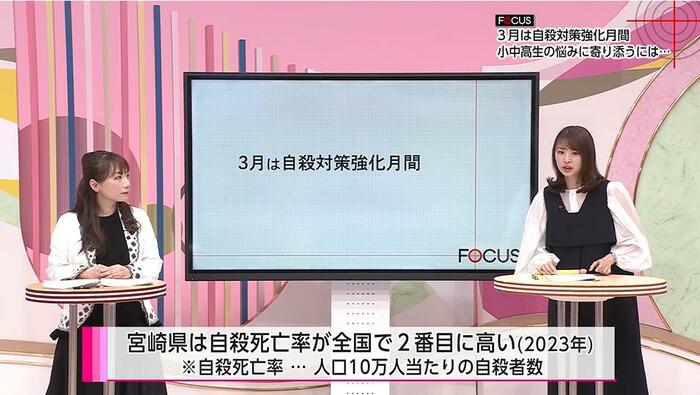

宮崎県の自殺死亡率は全国で2番目に高い

宮崎県の自殺死亡率は全国で2番目に高いというデータがある。

Q.悩みがある人の命を守るためにも大切なこととは?

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

コロナ禍が明けて楽しい反面、行事が再開されて子供たちも大変になった。子供たちの「疲れる」という声をよく聞く。家族の方々も対面の仕事が増えたり、いろいろと集まりが増えたり、負担が増えているので、食事や睡眠をきちんと取って、心の安定が図れたらと思う。子供と接するタイミングを増やしてもらえるといいかなと思う。

Q.子供と話すとき、話の聞き方や受け止め方で、大事にすると良いポイントは?

都城新生病院児童思春期精神科 河野美帆医師:

タイミングは、子供はすごく短い。子供から「ねぇねぇ」と言われて「ちょっと待ってて」というだけで、「もぅいい!」となってしまうので、声をかけてくれたタイミングできちんと話しを聞いてあげる。まずは子供のタイミングというのを必ずキャッチするというのが大切なポイントになってくる。

悩みを抱えていたり、生きづらいと感じるとき、1人で抱え込まずに相談窓口を知っておいてほしい。「かくれてしまっても良いのだ」と、知っておいてほしい。

(河野美帆医師)

都城新生病院で子供とその家族のメンタルケアを行う。こどものこころ専門医・指導医 精神神経学代議員

(テレビ宮崎)