似ているけど違う!水族館で見かける「鰭脚類」の見分け方

アシカ、アザラシ、オットセイ、オタリア、トド、セイウチ。

水族館でよく見るこの6種類の動物たちの中で、「オットセイ」はどれか分かりますか?

東京・墨田区にある「すみだ水族館」など、全国の水族館で暮らしているオットセイ。

しかし、アザラシやアシカなど体の色や見た目が似ていることから判別の難しく、この中からオットセイを正しく選べる人は少ないのではないのでしょうか。

この動物たちは鰭のような足を持つことから、鰭脚類(ききゃくるい・ひれあしるい)、と呼ばれていて、アシカ科(アシカ、アザラシ、オットセイ、オタリア)、アザラシ科(アザラシ)、セイウチ科(セイウチ)に分かれています。

見分けるポイントの1つは、「耳たぶ」。

アザラシ科とセイウチ科は耳たぶが無いのに対し、アシカ科のみに耳たぶがあるんです。

ちなみに、セイウチにはキバがあり、アザラシは毛が短く、起き上がれず横たわっているのが特徴です。

「耳たぶ」の長さが見分けのポイント

アシカ科の中でトドは、圧倒的に身体大きいので分かりやすいですが、オタリア、アシカ、オットセイの違いは、「耳たぶ」の長さになります。

順番としてはオタリア<アシカ<オットセイの順に長くなるのがポイントです。

この違いは非常に細かいため、オットセイは他の鰭脚類との見分けが難しいですが、水族館に行くときはぜひ、この違いを参考にして訪れてみてください。

すみだ水族館で開催「いいえそれはオットセイ展」

そんな間違えられやすいオットセイの魅力を伝えようと、3月5日から東京・墨田区の「すみだ水族館」で「いいえ、それはオットセイ展」が開催されています。

すみだ水族館に暮らしているのは5頭のオットセイだけですが、訪れたお客さんは、アシカやアザラシなど他の鰭脚類の動物との違いに気づかず、来館してもオットセイがいることも分からないまま、帰ってしまうことも多かったそうです。

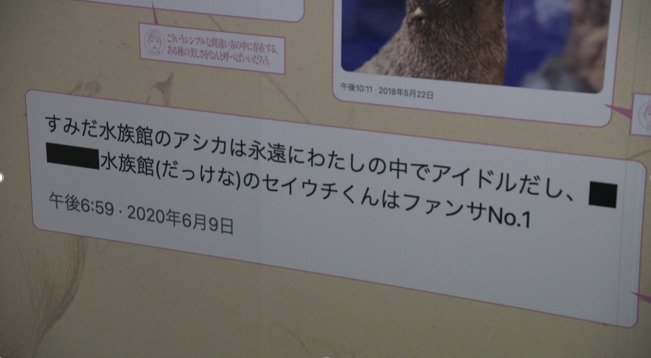

実際に、SNSでも「すみだ水族館のアシカは永遠にわたしのアイドル!」などと誤解された投稿がされていました。

この展示会を企画した、展示・飼育チームの中島有奈さんは、「館内を歩いていても、アシカいた、アザラシいたって、言われちゃうことが多くて、すみだ水族館にいるオットセイのことを知ってもらわなきゃいけないと思って、この企画を考えました」と話す。

中島さんによると、圧倒的に間違えられやすいのは、オットセイとアシカ。

見分け方のポイントは、前述の「耳たぶ」と、「毛並み」だそうです。

オットセイの方が毛が長く量が多いのが特徴ということで、手で毛を逆立てると、より際立って見えます。

オットセイの魅力は「コミュニケーションが楽しい」

実際にすみだ水族館に訪れたお客さんに話を聞くと、オットセイと他の動物との違いが分からない人が多く、中には「オットセイいたんですか!?」という人までいました。

また、展示を見て「違いが分かるようになったかも!」「犬みたいでかわいい!飼いたい!」という声もありましたが、オットセイの魅力を伝え切るには、もう少し時間がかかりそうです。

中島さんにすみだ水族館にいるオットセイの魅力を聞きました。

中島有奈さん:

本当に個性豊かでそれぞれ全然違うんです。食べる魚の種類だけでなく、切り方にもこだわりがあって。嬉しいとか怒ってるとか伝えてくれるんです。それがとても嬉しくて、そのコミュニケーションが楽しいです。

また、オットセイと他の動物を間違えてしまうお客さんにメッセージも。

中島有奈さん:

すみだ水族館にいるのは、アシカやアザラシではなくオットセイです。この子たちに会いに来て興味を持ってくれたら嬉しいし、みなさんとオットセイの話をたくさんしたいのでぜひ、声をかけてほしいなと思います!

この展示会は4月25日(金)まで開催され、オットセイが間違われ続けてきた、“ちょっと悲しい歴史”や、すみだ水族館に暮らす5頭のオットセイの性格や見分け方が分かる展示だということです。

みなさんもぜひ、知見を深めて「オットセイ王」になってはいかがでしょうか?

【取材・執筆=早瀬結香】