“日本一の過密空港”と言われる福岡空港。混雑緩和のため整備された第2滑走路が、3月20日、供用開始となる。それに伴い建設された新しい管制塔と新庁舎。新庁舎の7階では、「福岡航空地方気象台」の予報官たちが、航空機の安全を守るため、24時間体制で気象の観測と正確な予報を発信し続けている。

全国に5カ所「航空地方気象台」

国際線ターミナルビルのすぐ隣に建設された高さ91メートルの新管制塔。羽田空港に次ぐ国内2番目の高さだ。

隣接する新庁舎の7階では、第2滑走路の供用開始に先立ち、福岡航空気象台の予報官たちが、風向きや最新の気象情報の分析などを行っている。

「航空地方気象台」とは、航空機の安全運航に必要な気象の観測・予報を行う機関で、国内では、5つの空港(羽田・成田・中部・関西・福岡)にのみ設置されている。九州では、福岡空港だけで、九州・山口にある18の空港全てを管轄している。

航空機の安全守る「観測」「予報」

福岡航空気象台は、新しい庁舎に移り、これまで違うフロアにあった「観測」と「予報」のブースが一体化され、業務の連携がスムーズになったという。観測業務を担当するのは、入庁1年目の渡部太聞技官。「♪定時観測の時間になりました」。自動音声の声に促され、屋上へ向かう。定時観測とは、30分に1回、屋上で行う気象観測のこと。目視や専用機器で行い、世界共通の通達式で、各航空関係機関に提供している。「人の目で見ているのは『視程』、見通せる距離。そして、『雲の高さと量』です」と話す渡部技官。

屋上での観測では、山や建物を目安に雲の高さを判断するという。「南東側にある大城山、太宰府辺りに位置する山で、高さが1400フィート。この山の少し上に雲があると判断して1500フィート」と説明する。見通せる距離についても目視で行うが、「雨が降っていたり天気が悪いと観測の難しさが出てくる」と話す。

一方、渡部技官が観測した結果を元に、気象を予報するのが「予報ブース」の担当者たち。池田正次予報官は、「10ノット(風速5m)を超えてくると、使用滑走路を変更してきますので、その辺がどうなるか」。重要なポイントとしていつも意識していると話す。

最重要「風」を読み正確な情報提供

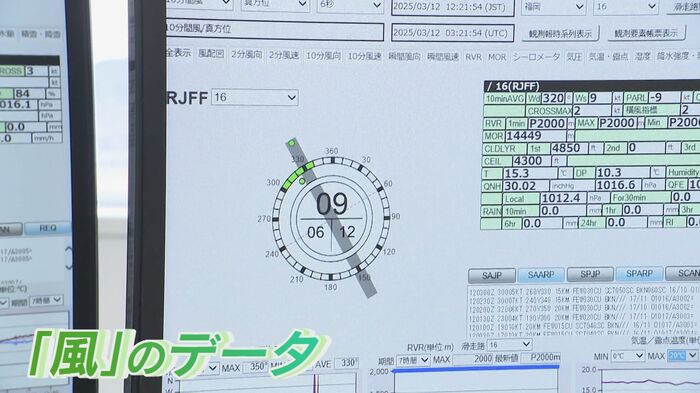

航空気象において、最も重要なのが「風」のデータだ。航空機は安全上、向かい風で離着陸することになっているからだ。

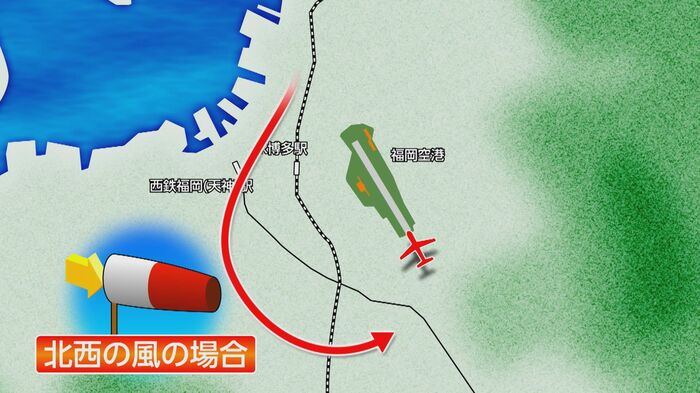

福岡空港では多くの場合、海方向から着陸する。しかし、風向きが変われば、市街地を低空で旋回して住宅地側から着陸しなければならない。そのため、正確な「風の予報」が求められるのだ。

滑走路の奥には、球体のドップラーレーダーと呼ばれる機器がある。航空機の離着陸時に危険を及ぼす下層の風の急激な変化を検出し、航空会社に伝えている。

今回、新たに第2滑走路が増えたことに伴い、専用の風速風向計を滑走路の両端に設置したという。すぐ側に同じ向きの滑走路があっても、ちょっとした距離の違いで風向が異なる場合があるため、正確な情報を割り出すためには、複数の風向風速計の設置が必要だったのだ。

正確な気象情報で安全とダイヤ守る

更に、近年頻発している豪雨などの異常気象に対して、福岡航空地方気象台の鎌田浩嗣台長は、「最近は、雷雲が長く1つの場所に留まって、次々と発生する事態が出ている。空港への離着陸が停止している時間が長くなると、航空機のダイヤの乱れに繋がるので、代替空港に着陸することなどを判断する材料として、正確な情報を出していきたい」と気を引き締める。

航空機の安全運航のために24時間体制で観測・予報を続ける航空地方気象台。滑走路の増設で、航空機の離着陸が更に増える中、より細かく、正確に気象情報を提供していきたいとしている。

滑走路2本でも“超過密”解決せず

第2滑走路の供用開始で、日本一の過密状態緩和が期待される福岡空港だが、離着陸処理能力は、2倍にはならない。滑走路の間隔が210メートルしかなく、航空機が同時に離着陸することができないためだ。現在の1時間あたり、38回から40回へ2回増えるにとどまる。

一方、福岡空港の需要は、コロナ禍から急回復し、インバウンドが急増。既に、当初の予測を上回っている。現在の福岡空港に更なる滑走路の増設は難しいため、近隣の北九州空港や佐賀空港と更なる連携を図る必要がありそうだ。

(テレビ西日本)