全長206メートル、高さ20メートルという巨大な建築だった。それを支えるために、4300本のコンクリート杭が打ち込まれた。

東京駅が松杭だったのに対し、議事堂はコンクリート杭と、すでに時代が大きく変わっていることがわかる。

明確に見えない「設計者」の姿

最も苦心したのは石材で、建築の腰部は山口県黒髪島の花崗岩、上部は広島県倉橋島の花崗岩を切り出した。30センチの立方体に換算すると富士山の30倍の高さになる量だった。

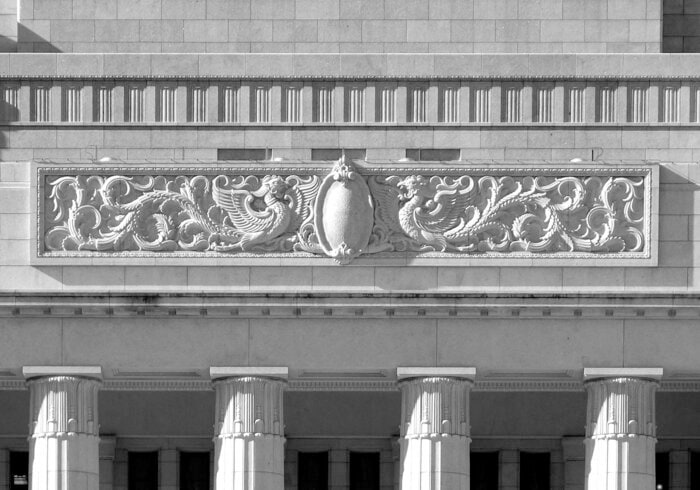

正面中央列柱の上に見える横長の鳳凰(ほうおう)の彫刻は、幅13.2メートル、高さ2.4メートルの石材に非常に手の込んだ彫刻を施したものだが、これだけのために698人の石工がとりかかった。

木材は全国から選び抜いた、けやき、ひのき、桜、松、杉など二四種類にのぼった。大正12年9月の関東大震災のときは、鉄骨の組み立て中であったが、建物にはほとんど被害がなかった。

こうして出来上がった国会議事堂は、たしかに他国に類を見ない独特のデザインであり、日本の建築界が蓄積してきた近代建築技術を総力をあげて注ぎ込んだ傑作に違いない。

しかし、この建築を見る時、どこか割り切れないものを感じるのはなぜか。いったいこの建築を設計したのは誰なのか、という疑問である。

一等当選案は中央にかなり高い塔を建てて、その上に丸いドームを載せるものだったが、実際にできたものはピラミッド状の尖塔である。

西欧の前例に倣えば、丸いドームになりそうなところだが、前例のないピラミッド型の四角錐だ。重量軽減と耐水のためテラコッタという陶器で葺かれている。それも石材に色味を合わせている。世界にも例のないかなり大胆なデザインである。

巨大な建築は、一人が担うには無理があった。多くの建築家、技術者たちが力を合わせて作り上げた。それを統括したのは、矢橋賢吉、大熊喜邦、デザインをまとめたのは吉武東里とするのが最もふさわしいと思われるが、それほどくっきりとした輪郭が見えてこない。

こうして謎を残したまま、少し鈍重ながら、ユニークな姿を見せて、日本を象徴する国会議事堂として今日も建ち続けている。

小川格

ブログ「近代建築の楽しみ」で新たな価値を発信。編集事務所「南風舎」顧問。著書に『日本の近代建築ベスト50』(新潮新書)

(写真は著者撮影)