2025年は「戦後80年」を迎える年。UMKテレビ宮崎は「過去を知る・未来に伝える」をテーマに戦争についての企画を放送している。今回は、宮崎県・延岡大空襲を目撃した男性の証言と、空襲の被害を地図にまとめた男性を取材。戦争の「記憶」を「記録として」残す意義、「戦争はやっちゃいかん」と話す体験者の思いを聞いた。

着弾があと5メートルずれていたら…

1945年6月29日午前1時15分ごろ。空襲警報が鳴り響く中、宮崎県延岡市は広範囲でアメリカ軍のB29による焼夷弾攻撃を受けた。

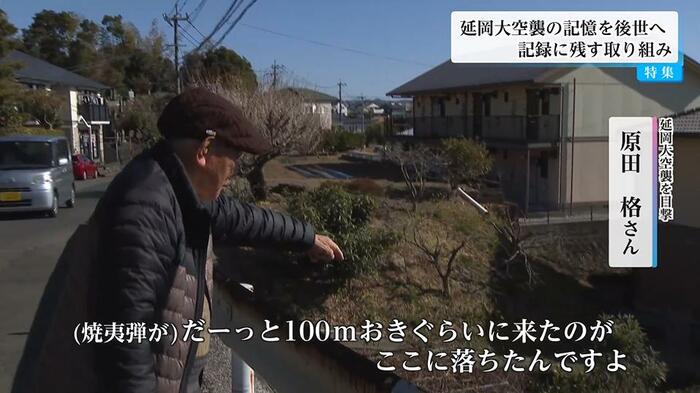

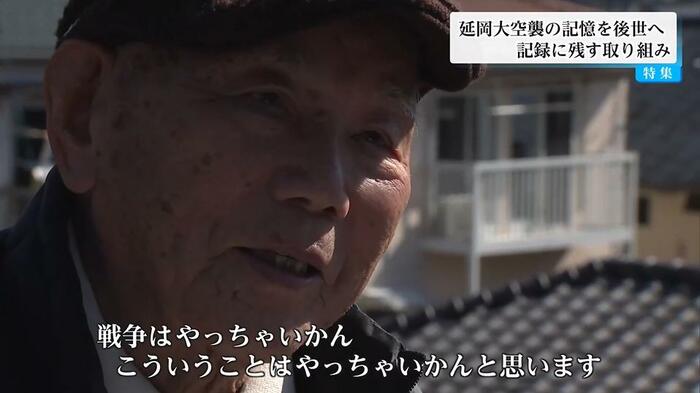

延岡市野地町の原田格さん91歳。この時の空襲を、市街地が一望できる高台から見ていた。

原田格さん:

ベンベルグ工場を狙ったと思うけど、こちらからだったですもんね。こっちからずーっと。ばたばたーって行くと。焼夷弾ですから。ぶわーっと吹き上がるわけよ。バンバンバンと映画を見てるごとあった。

原田さんは当時、小学6年生。赤痢にかかっていて防空壕に入れず、茶園のお茶の木につかまって空襲の様子を見ていたという。

原田格さん:

焼夷弾が、だーっと100mおき位に来たのが、ここに落ちたんですよ。私ここにおったんですよ。だーんという音と同時に、土手ですから、火のついた油ですね、田んぼに向けてドンだから、だから私助かった。あと5m位こっちだったら、私直撃。びっくりした。

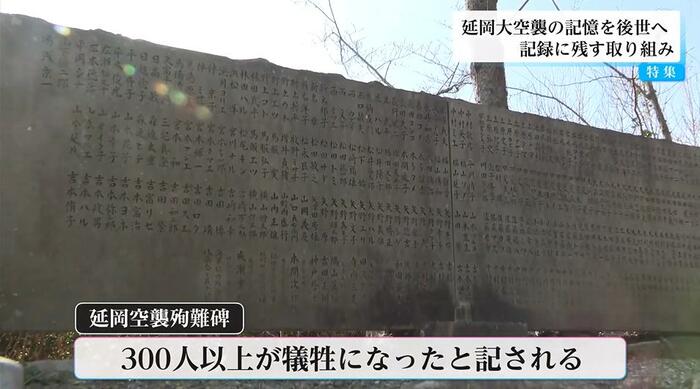

空襲後に行われた調査によると、死者130人、被災した家屋は3765戸にのぼり、市役所や内藤記念館なども焼失した。また、戦後市内に建てられた慰霊碑では、300人以上が犠牲になったとされている。

今も残る空襲の爪痕

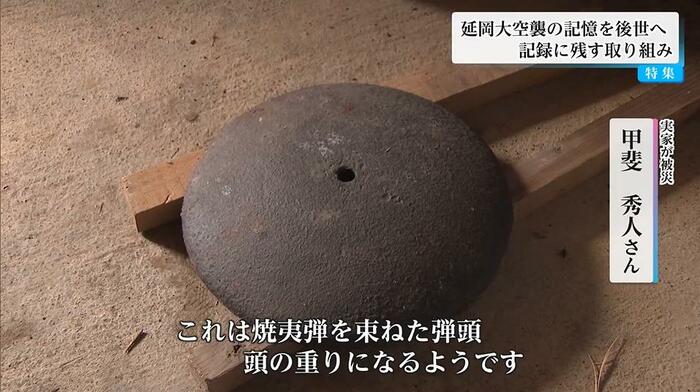

延岡の街を火の海にした焼夷弾。その一部が民家に残されていた。

甲斐秀人さん:

これは焼夷弾を束ねた弾頭。頭の重りになる。

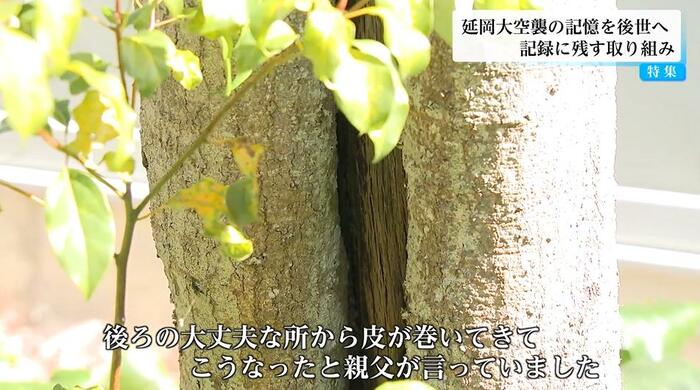

延岡市大貫町に住む甲斐秀人さん。甲斐さんの実家は、この大空襲で焼夷弾の直撃を受け焼失。家の周囲にある木々には、今でもその痕跡が残っている。

甲斐秀人さん:

実家が火災で全部焼けたので、木が焦げた。焦げても木が残っていて、後ろの大丈夫な所から皮が巻いてきてこうなったという風に親父が言っていた。

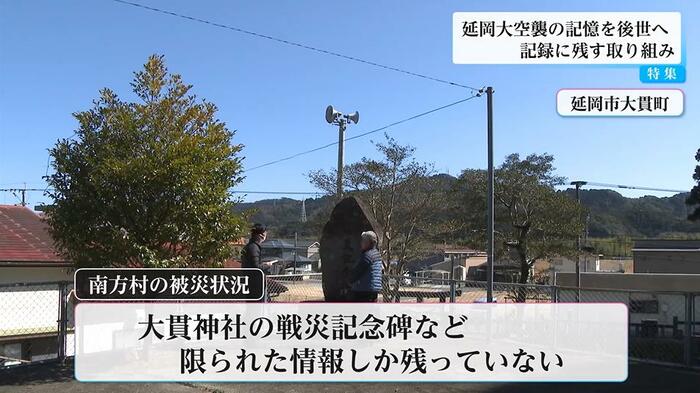

甲斐さんは当時の状況に興味を持っていたが、80年前の大貫町は延岡市の西側に位置する南方村の一部で、神社の戦災記念碑など限られた情報しか残っていなかった。

被災地帯を可視化して未来へ残す

甲斐さんは、空襲の歴史を風化させたくないと、所属する「南方の歴史文化研究会」の協力を得て、被災した世帯を記した地図の作成に取り組んだ。

甲斐秀人さん:

今が最後じゃないでしょうかね。実際の経験者というのはごくわずか。

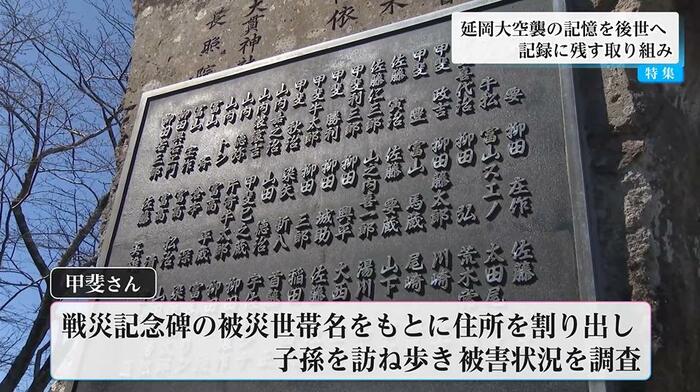

戦災記念碑に残された被災世帯の名前を元に、住所を割り出したり、子孫を訪ね歩いたりして被害状況を調べた。また、同じ南方村だった野地町については、当時 被災した住宅を1軒1軒見て回った原田格さんに情報を提供してもらった。

地図は約1年かけて2024年12月に完成。80年の時を経て空襲で被災した大貫町と野地町の姿が可視化された。大貫町で全焼52戸、半焼6戸、野地町で全焼16戸半焼2戸となっていて、のどかな農村地帯でも広い範囲で被害があったことが伺える。

甲斐秀人さん:

子供たちにですね、戦争があったんだぞと。実際に焼けたぞと。ココと、ココと、ココ。指し示すことができればいいと思っている。

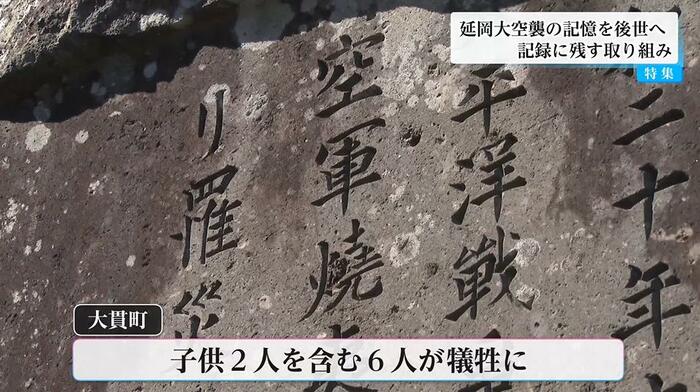

調査を進める中で、甲斐さんは大貫町で子供2人を含む6人が犠牲になったことを初めて知った。

甲斐秀人さん:

高齢者から子供まで、小学校に上がる前の子供が死ぬ。それは実際に今のウクライナなどのニュースを見ていたらわかると思うが、80年前に日本もそうだったというのを知ってもらいたい。

大貫町の自治会では、今後、犠牲者の名前を戦災記念碑に追加することを検討している。

戦争の記憶を記録へ

戦争体験者の高齢化で、当時を知る人が減っていく中、戦争の「記憶」を「記録」として残していく取り組みは、戦争の悲惨さを後世に伝えるうえで大きな意義を持っている。

原田格さん:

今になったらなかなか知っている人もおらんでしょ。歴史に残さないといかん。こういうことがあったということはね。大事な事だと思う。戦争はやっちゃいかんですわ。こういうことはやっちゃいかんと思う。

(テレビ宮崎)