警視庁がXにまつわる一切を警察庁にも秘匿したという異常事態の背景には、警察庁長官が銃撃されるという未曽有の事件発生により、指導監督する立場の国松警察庁長官と、それを受ける井上警視総監の関係性に微妙な変化があったことが原因なのではないか。

これには裏話がある。

長官の身辺警護の態勢が、前任の城内康光長官から国松長官に代替わりして劇的に手薄になったというのだ。

公安畑出身の城内長官は若い頃から極左暴力集団と対峙してきたこともあり、自分の命が常に過激派から狙われているという意識があったそうだ。それ故、長官自身の身辺警護は常に行き届いていた。

それに比べて国松長官は、自宅の警備に関して長官自ら「目立たないようにやって欲しい」と警視庁にお願いしていたという。

国松長官は若かりし警視庁本富士署長時代に、過激派から署長室に火炎瓶を投げ込まれた過去がある。それでも警察の警備は市民を守るためのものであって、その大切なリソースを自分に割くことを潔しとしない考えがあったようだ。

警察庁刑事局長時代の国松長官を知る当時の警察庁幹部はこうも話している。

「1990年代の刑事警察は暴力団による民間企業への不当な金銭要求、いわゆる『民事介入暴力』への積極的な取り締まりに乗り出していました。

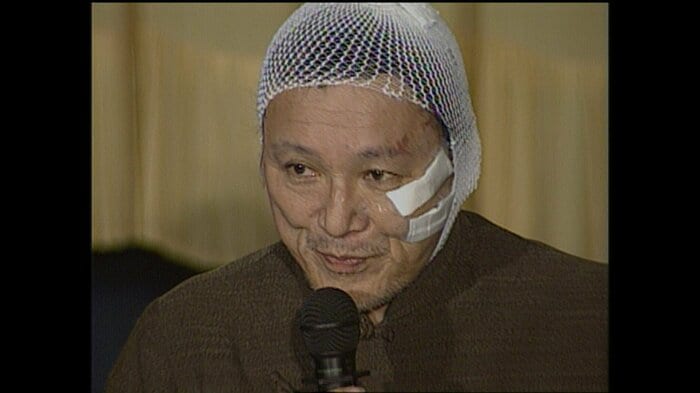

社会が暴力団排除に動いていた1992年、ホテルに因縁をつけて金をゆすろうとする暴力団の排除を描いた映画『ミンボーの女』の伊丹十三監督が、暴力団員に襲撃される事件が起きたんです。

警察が社会全体にこれまでの暴力団との繋がりを断ち切るよう促していく中で、国松さんは市民を暴力団から絶対に守らなくてはならないと強く考えていました。それが当時の大きな課題でした。

警察官は市民を守るためにいるわけであって、警察を守るためにいるわけではない。国松さんはそういう考えが強い人でした」

国松長官流の美学だったのだろう。

だがこれが裏目に出てしまった。