まっすぐ伸びた美しい木目にほのかに漂う優しい木の香り。福岡県の伝統工芸品に指定されている「博多曲物」だ。古くから弁当箱や御ひつなど日用品として親しまれてきたが、その伝統が今、危機に頻している。

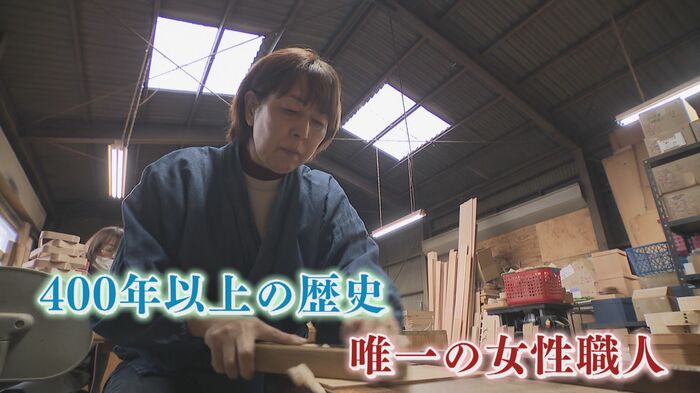

400年以上の歴史で唯一の女性職人

ミリ単位でスギを薄く削る繊細な作業。カンナを引くのはこの工房の18代目、柴田玉樹さん。「削りすぎると重なった部分が尖っちゃうし。分厚すぎるとそこだけ綺麗な丸にならないし、感覚ですね」と曲げ物を語る玉樹さん。初代の没年が慶長5年(1600年)といわれている博多曲物。400年以上の歴史を持つ。玉樹さんはその長い歴史のなかで唯一となる女性職人だ。

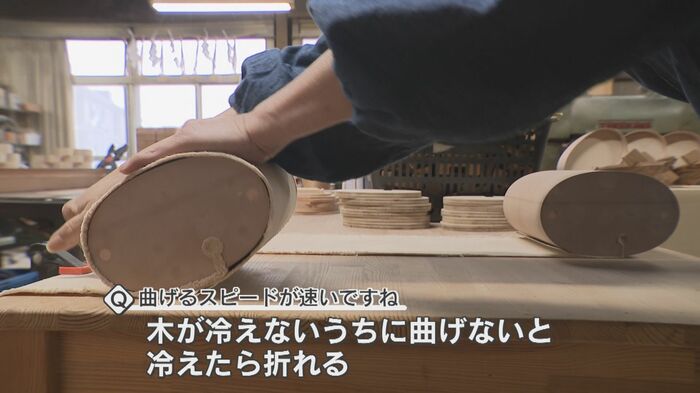

序盤の工程が完成度を左右するといわれる曲物。最も難しいとされるのは、木を曲げる工程。熱湯で30分から1時間ほど煮て、繊維を柔らかくした上で一気に曲げていく。「木が冷えんうちに曲げんと(いけない)。冷えたら折れたりするんですよ、木が。曲げる時間は1分以内で収まるようにしています」と話す玉樹さん。「何千個って曲げてたら、これだけは速くなると思いますよ」と笑った。

その後、4~5日かけてじっくり乾燥させ、最後に桜の木の皮で丁寧に綴じ、底板をつければ完成となる。金属は一切、使わない。まさに「巧の技」が詰まった工芸品なのだ。

「嫁に行くまで手伝え」って…

しかし、時代とともに職人の数は減少している。明治時代には20軒ほどあった工房も、より安価なプラスチック製品などの普及に伴い、今ではわずか2軒を残すのみ。後継者不足という大きな課題に直面している。

玉樹さんは「父が17代目で、その時に私とかは『嫁に行くまで手伝え』って言われて、小さい時から手伝いをさせられました。自分がしたくてするんじゃないんですよ。させられるんですよ。させられて、やっぱり体で覚える。父が亡くなった時に、作りきる(作れる)のが結局、私しかいなかった。だから名乗りをあげたんです」と自分が職人となった経緯を静かに語った。

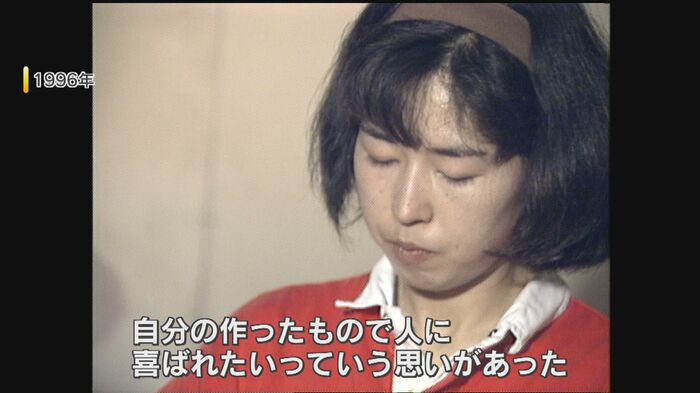

「女が作るとは(作るものは)本物じゃないとかね、ずっと叩かれてました。言ったら『負けん気』。自分の作ったもので人に喜ばれたいっていうのがあった。喜んで使ってもらえるものを作ろうって。そしたら認めてくれるし、女やけんとか、男やけんとか言われんで済むと思って、ずっと作り続けてきた」。19年前、職人としての一歩を踏み出したものの初めは周囲の目が厳しかったと振り返る。

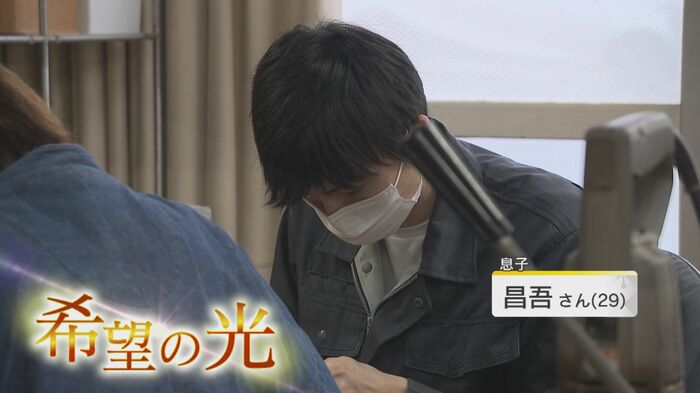

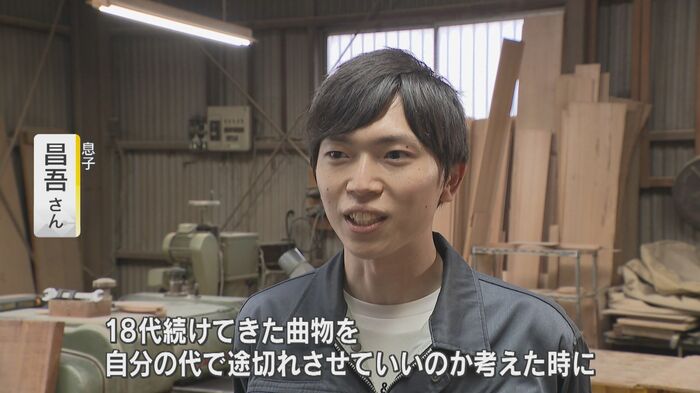

そうしたなか、博多曲物の伝統を次の時代に繋ぐ上で希望の光が息子の昌吾さんだ。平日は、会社員として働きながら、休日は工房で玉樹さんを手伝っている昌吾さん。ゆくゆくは後を継ぐことを決めている。

「18代続けてきた曲物を自分の代で途切らせていいのかとなった時に、この曲物屋に生まれてきた責任ですかね。途切れさせるわけにはいかないと思って。自分が継ごうと思って母親に継ぎますと言いました」と昌吾さんは話す。

親子で手を取り合い、博多曲物を次の時代へ。息子の心強い決断を受け、玉樹さんはより多くの人に曲物を知ってもらうための新たな取り組みを始めた。

伝統工芸にはまる外国人観光客

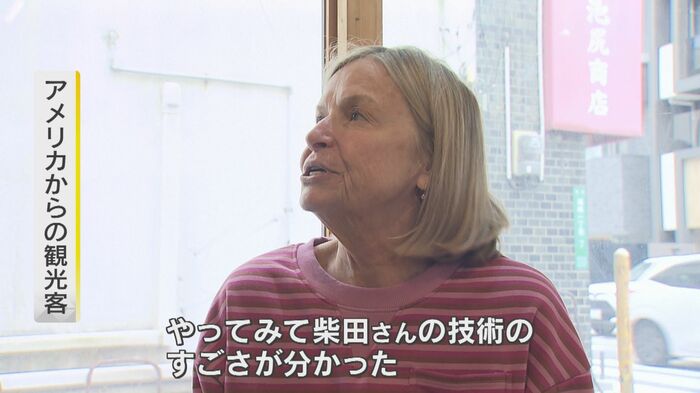

「HELLO~」。この日は、海外からの観光客に向けたワークショップの日。参加者は、実際に桜の皮で綴じる作業を体験し、日本の伝統に思いを馳せていた。

参加した観光客からも「とても面白かった。やってみて柴田さんの技術のすごさが分かりました。(弁当箱として)食べるかどうかは分からないけど、ジュエリーボックスにしようかな」と好評だ。

「今はやっぱり『モノを売る』んじゃなくて『コトを売る』じゃない。ワークショップで、曲物の知識ならいっぱい伝えられるので、それをしゃべって知ってもらって」と玉樹さんも手応えを感じているようだ。

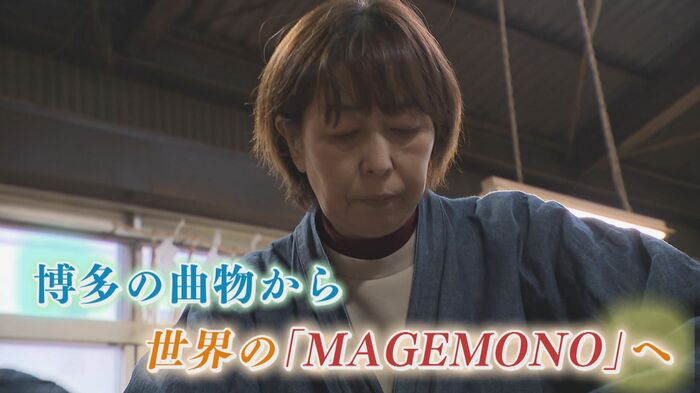

世界の「MAGEMONO」へ

現在、博多曲物は県知事指定の伝統工芸品だが、玉樹さんは今後、国の指定に格上げさせたいと考えている。国指定になれば、助成金を受け取る事ができ、後継者の育成などに充てられるし、全国の物産展に出店できる。

国の指定を受ける条件がいくつかあるなかで、産業として成り立っていることが最も重要視される。つまり職人と工房の数がある程度必要なのだ。そのためにはやはり体験できる機会が大切で、福岡市博多区にある「博多町家ふるさと館」では、毎週、ワークショップが行われている。

博多の曲物から世界の「MAGEMONO」へ。息子の昌吾さんとともに玉樹さんの新たな歴史を紡ぐ挑戦はまだ始まったばかりだ。

(テレビ西日本)