22日、経団連と連合のトップが会談し、2025年の春闘が事実上スタートした。

経団連と連合は、賃上げの勢いを定着させることで一致した。

2024年の賃上げ率は大手と中小の格差が課題になっていて、専門家は賃上げ効果を高めるには、「手取り増加を軸に政策を集中すべき」と指摘する。

2025年春闘「中小企業の賃上げ拡大」が焦点に

経団連と連合のトップが会談し、2025年の春闘が事実上スタートした。

賃上げの勢いが、中小企業にも広がるかが焦点だ。

経団連・十倉雅和会長:

今年はここ2年間で醸成されてきた賃金引き上げの強いモメンタムを、定着させる年にしなければなりません。

連合・芳野友子会長:

ようやく動き始めた賃金の流れを滞らせることは、絶対に避けなければならないと強く思っているところでございます。

22日の会談で、経団連と連合は賃上げの勢いを定着させることで一致した。

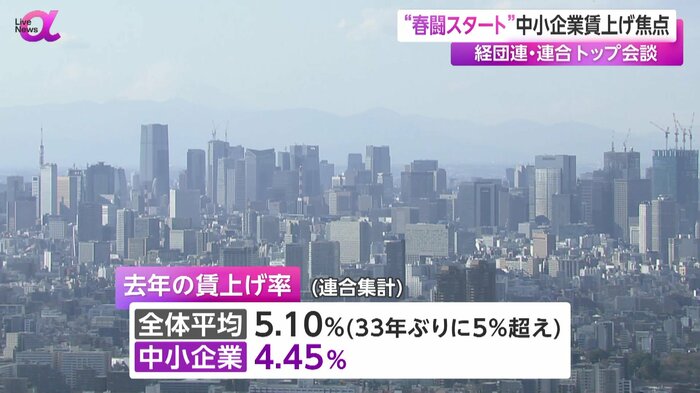

連合の集計では、2024年の賃上げ率は、33年ぶりに全体で5%を超える高い水準となったものの、中小企業では4.45%で、大手と中小の格差が課題になっている。

中小企業の賃上げについて、経団連の十倉会長は「賃上げ定着には中小企業の賃上げが不可欠」と述べ、連合の吉野会長は「価格転換が重要」と取り組みを強化する考えを示した。

賃上げ効果を阻む社会保険料負担の増加

「Live News α」では、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー賃上げの行方、どうご覧になりますか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

ここ数年、「賃上げ」は当然の流れになってますし、2025年も過去に比べて賃上げ率は高めになるのではないかと思います。

ただ、やはり賃上げの効果を最大化するには、額面ではなく手取りが順調に増えることが重要です。

堤キャスター:

ーー働く人が望んでいるのは、まさにそこですよね。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

そうですね。いま、政府は賃上げを促す一方で、社会保険料の引き上げや小さい規模の事業者のパート・アルバイトの厚生年金加入義務を進めるなど、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態です。

何なら賃上げは毎年起こるわけではないですが、社会保険や厚生年金は継続的に納めるわけなので、ブレーキの方が強いくらいです。

社会保険料がこのまま上がり続けると、企業も負担がきつくなってくるので、それが賃上げの阻害要因にもなりかねないですよね。

「集中投資」で限られた財源の活用が必須

堤キャスター:

ーー具体的には、どんな対応が考えられるのでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

「まずは賃上げ」といって、名目の給与を上げることをここ数年やってきましたが、これからは手取りをどう増やすか、可処分所得をどう増やすかに方向転換する時期に来ているのではないかと思います。

指標としても賃上げ率ではなく、手取りが増える実質賃金の上昇率を目標設定して、すべての政策をそこに合わせていく必要があります。

もちろん、国としてお金を使わないといけないことは変わらないわけです。とすると、お金の使い方に関する戦略変更が必要で、ここではビジネス的に言うと、「ランチェスター戦略」が必要ではないかと。

堤キャスター:

ーーそれは、どういうものなんでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

ランチェスター戦略というのは、“弱者の戦略”と呼ばれていて、例えば、中小企業が限られた人やリソースというものを一点に集中させて、競合する企業に勝つというものです。

日本は高齢化が進んで、財政・リソースが限られるからこそ、本当に投資すべきところを見極める。ある意味、そうでないところは捨てることが重要になってくるわけです。

政府には手取り一本。そして、未来にも手取りが増え続けることにつながる投資に絞る勇気を持って、やり切ってほしいなと思います。

堤キャスター:

何が本当に国民のためになるのか。

賃上げ、所得の行方を注視していきたいです。

(「Live News α」1月22日放送分より)