長崎県佐世保市出身の漫画家でイラストレーターの大原由軌子さんが長崎の街を巡りながら目的地である神社で「御朱印」を集める企画をシリーズで紹介する。今回は佐世保市の圓徳寺を目指す。(2021年8月取材)

参道には住職手作りの…

佐世保市鹿町町のMR松浦鉄道・江迎鹿町駅から徒歩8分、「寳生山 圓徳寺」(ほうしょうざんえんとくじ)に着くと、参道では手作りの竹灯篭が出迎えてくれた。

元々は、新潟県佐渡金山に寺号があった「寳生山 圓徳寺」は明治維新の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により一旦廃寺になったが、1901年に開山上人が佐渡から寺号を移し、現在の場所に圓徳寺が建てられた。

当時、圓徳寺を今の場所に移した開山上人が、いずれ本堂の大きな柱に使用してほしいと、お寺の周辺に杉の木を400本手植えしたという。しかし、本堂の修繕などに次々と使用され、残った杉の木は1本のみ。この杉の木を、ご神木としている。

杉の木の前には湧き水があり、住職は雪の日も嵐の日も毎朝5時半から、少しでも仏の心に近づくようにと、ご神木に向かって水行をしている。

竹灯籠で訪れる人を“笑顔”に

参道の脇にあった竹灯籠は、実は住職の手作り。「竹林っていうのは管理しないと崩れちゃう。それを何か利用できないかな」と、住職が竹を有効活用する方法を模索する中で生まれたのが、この“笑顔の竹灯籠”だった。

竹には梅などの細かい細工が施されている。住職がペンでデザインを書き、竹用ドリルで穴を開けて作っている。

寺を訪れた人が、悲しい気持ちだけではなく、少しでも笑顔になって帰ってほしいという住職の思いがつまっている。

日が落ちると、竹灯籠から色とりどりの灯りが灯り、寺は幻想的な雰囲気に。灯りが灯ると着物を着て笑っているようにも見える。

大原さんは「夜のお寺というのがまた美しい。人は光に向かって行く習性があるのかな」と幻想的な雰囲気に酔いしれた。街の明かりが届かない場所にある圓徳寺では竹灯籠の光はより一層輝きを増す。

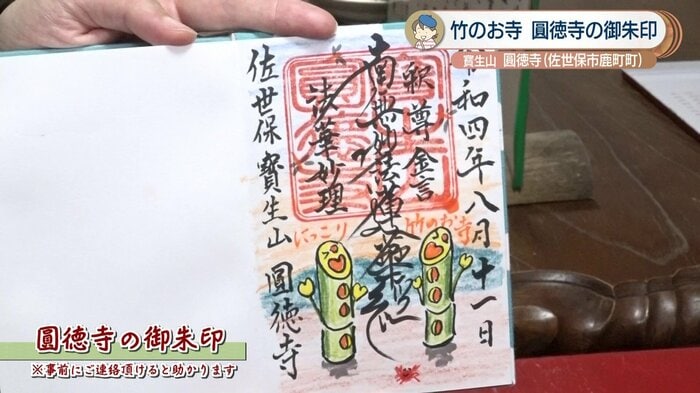

御朱印はにっこり竹とこっそり生き物

圓徳寺の御朱印は、笑顔の竹灯籠や季節ごとの風景が描かれている。取材した時期は夏ということもあり、寺内に発生するキュートなカニやトンボもこっそりと書き添えられ、見るとこちらも笑顔になるような1枚だった。

さんぽを終えた大原さんは「街の明かりが届かない場所にある圓徳寺では、暗闇であるがゆえに改めて灯りのありがたさを感じることができる」と圓徳寺の夕暮れさんぽの魅力を改めて感じたようだ。

「灯りに向かって歩いていきたいし、灯りは人の心も明るくしてくれるものだなと感じた」と旅を締めくくった。

大原由軌子さんのプロフィール

長崎県佐世保市出身。パニック障害+神経症持ちの夫との日々を描いた『大原さんちのダンナさん このごろ少し神経症』で漫画家デビュー。著書に思春期の問題をテーマとした『大原さんちの不登校』などがある。

(テレビ長崎)