東京・羽田空港で1月2日、能登半島地震支援のため離陸準備中だった海上保安庁機が、着陸してきた旅客機と衝突し炎上し、海保機の乗員5人が死亡した。

25日に公表された報告書によると、管制官の警告表示見逃しもあったという。

ボイスレコーダーの記録が明らかに

元日の能登半島地震の翌日、羽田空港で発生した衝撃的な衝突事故からまもなく1年が経過する。

25日、機内の生々しいやりとりの内容が明らかになった。

事故が起きたのは、地震発生の翌日2024年1月2日午後5時47分だった。

羽田空港で着陸しようとしていた日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突し、炎上した。

乗客:

早く出してください!

機内から撮影された映像には、窓の外の炎とともに乗客が混乱する様子が映っていた。

乗客:

開けてください!早く出してください!

この事故で、旅客機の乗客・乗員379人は全員脱出したが、海保機の乗員5人が死亡、機長が重傷を負った。

海保機は、前日に発生した能登半島地震の支援物資の輸送任務にあたっていた。

そして25日、事故を調査する国の運輸安全委員会は、経過報告書を公表した。

海保機のボイスレコーダーの記録が、今回初めて明らかになった。

その中で新たに判明したのは、海保機の機長らが「問題なし」と話すなど、滑走路への誤進入に気づいていなかったという事実だった。

誤進入のきっかけは、衝突の約2分前の午後5時45分14秒に、管制官から海保機へ伝えられた、この言葉だった。

管制官(17時45分14秒):

ナンバーワン。滑走路停止位置まで走行してください。

機長はこの指示について、「滑走路に入って待機してください。離陸順位は1番と言われた」と話していて、管制の指示とは異なる認識を持っていた。

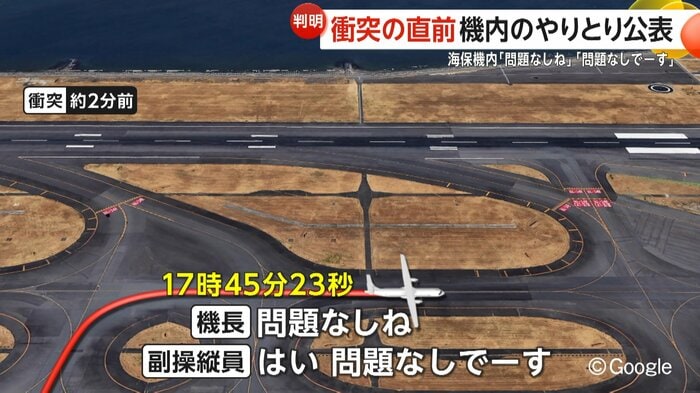

さらに、管制官からの指示を受けたあと、機長と副機長はともにその内容を復唱し、互いに次のように確認し合っていた。

(17時45分23秒)機長:

問題なしね。

副操縦員:

はい、問題なしでーす。

その後、ボイスレコーダーには、機長による離陸前の点検指示などが記録されている。

一方、管制官との間に、滑走路の進入許可に関する交信はなかった。

機長は、「飛行目的が震災支援物資輸送と伝えてあったため、離陸の順位を優先してくれたのだと思った」と説明している。

そして、事故の約1分前には、地上にいる海保の通信員と機内の乗員の間でこんなやりとりもあった。

(17時46分26秒)通信員:

小松(空港)での電源車の借用の調整はつきそうにありません。

衝突の直前まで、被災地での任務を全うしようと手を尽くしていた様子がうかがえる。

海保機が滑走路に停止したのは、17時46分47秒。

それから衝突までの40秒の間、乗員同士の日常的な会話もあった。

(17時46分59秒)副操縦員:

きょうはやるやろ。

笑い声も記録されるなど、機内で変わった様子はなかった。

そして運命の午後5時47分27秒、着陸してきた日本航空機と衝突した。

海保機を衝突寸前まで認識せず

一方、航空管制をめぐっては滑走路に誤進入があった際、管制官に注意喚起するシステムが作動していた。

モニターに警告が表示されていたのは、海保機が滑走路に進入した7秒後から事故が起きた1秒後までの1分8秒間だ。

しかし管制官は気づくことなく、滑走路上の海保機を見逃していた。

また日航機についても、海保機を衝突寸前まで認識していなかったことが分かった。

当時、日没後で月も出ていない状況だったことや、海保機の衝突防止灯などの明かりが滑走路に設置された明かりと同じ白だったことで、認識できなかった可能性もあるとしている。

25日に公表された経過報告について、専門家はこう見ている。

元日本航空機長・小林宏之さん:

情報の共有は正確にできていたにもかかわらず、意図がズレてしまったために滑走路に入ってしまったというのが事故の発端。今回公開されたデータによると、直接フライトに関係ない会話や前日に能登半島の地震があり、能登に着いたあとのいろいろなことが連絡されている。海上保安庁のパイロットが注意力をそがれた要因の1つに挙げられるのではないかと思います。

運輸安全委員会は今後、最終報告書をまとめる方針だ。

(「イット!」12月25日放送より)