2022年の「健康寿命」は、男性は前回より若干低下し、女性は微増したものの、日常生活に制限のある期間が男女とも短縮され、“健康な期間”が長くなった。

専門家は、生活習慣の見直しと「ナッジ」の活用が健康寿命延伸のカギになると指摘している。

男女で異なる「健康寿命」の変化と制限期間の短縮

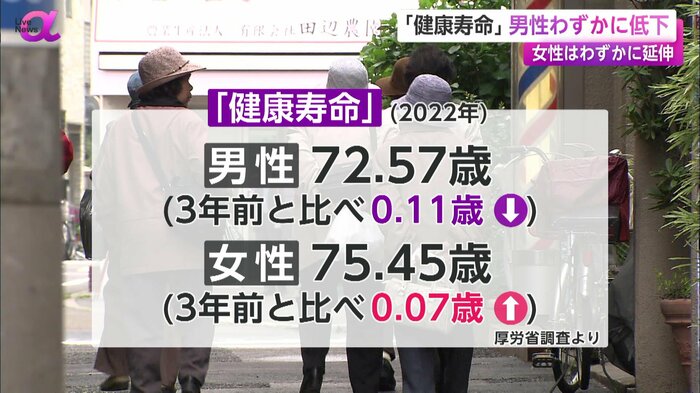

健康に日常生活を送ることができる期間である健康寿命は、3年前に比べ、男性はわずかに短くなり、女性はわずかに伸びた。

厚生労働省の調査によると、2022年の健康寿命は、男性が3年前に比べ、0.11歳短くなって72.57歳、女性は0.07歳延びて75.45歳だった。

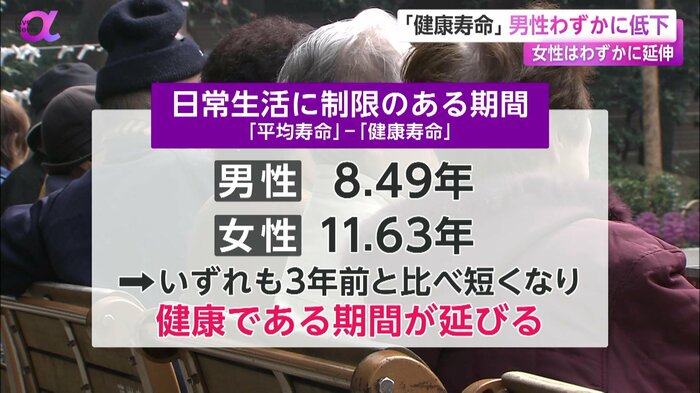

平均寿命から健康寿命を差し引いた日常生活に制限のある期間は、男性は8.49年、女性は11.63年で、いずれも前回と比べて短くなり、“健康である期間”が延びた形だ。

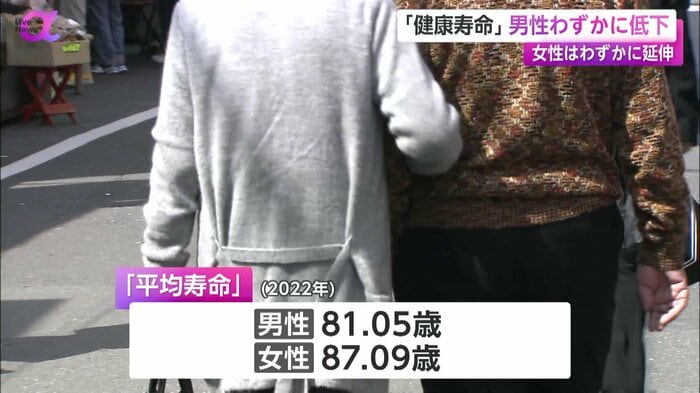

2022年の平均寿命は、男性が81.05歳、女性が87.09歳だった。

行動デザインと専門家の連携で生活習慣改善の壁を越える

「Live News α」では、働き方に関する研究・調査を行っている、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー健康寿命、どうご覧になりますか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

今後30年で、世界の平均寿命と健康寿命は共に平均で3~4年ほど延びると予測されています。これは、コロナ禍で公衆衛生環境が世界的に向上したことが影響しているといわれています。

さらに、高所得帯の国と低所得帯の国での格差が縮まってくるなど、社会環境の変化によるものが大きいとも言われています。

堤キャスター:

ーー日本の場合は、どうなんでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

日本は公衆衛生環境が非常に良い状態ですし、所得の高い国でもあるため、社会的な環境改善によって、健康寿命が延びる要素はあまりないのかなと思います。

そうなると、個々の生活習慣改善などに関わってくると思うんです。ですが、高血圧や運動、喫煙習慣などが健康寿命に影響することは、みんな分かっていることではありますよね。

分かっているけど、やめられない、続けられない、できない。これを、どう変えていけるか、というところだと思います。

そのためには、数値化と行動デザイン、そしてそれを促せる専門家とのコラボレーションにヒントがあるのではないかと。

成功例に学ぶ「ナッジ」の活用と健康づくり

堤キャスター:

ーー具体的には、どんな取り組みになるのでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

活用できそうな専門的な知見に「ナッジ」というものがあります。この「ナッジ」とは行動経済学の用語で、本人に選ぶ余地を残しながら、あるべき方向に行動してもらいやすくすることを言います。

例えば、公共のトイレで「きれいに使ってくれてありがとう」と貼ってありますが、あれは、きれいにトイレを使ってもらうためのナッジとして有名です。

ナッジを健康づくりに活用した例として、ある自治体の妊婦健診の仕組みなどは参考になるのではないかと思います。

妊婦健診は、強制はできないことですが、妊婦検診に行きやすい仕掛けをしたところ、14回の健診すべてを受ける妊婦が増え、健康状態が把握できるようになり、体重指導がしやすくなったという例があります。その結果として、低体重児が生まれるリスクが減ったというデータもあるんです。

堤キャスター:

ーーやった方が良さそうだと思わせる仕組みづくりが、ポイントのようですね。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

分かっているけど行動にできない、こういった人が実際に行動できるようなデザインを行政や医療機関が、どう作っていけるかということが非常に大事だと思います。

そのためにナッジを理解している行動経済学の専門家の知見をどう取り入れていくかというのは、今後の課題になってくるのではないかと思います。

堤キャスター:

体とはずっと向き合っていくものだからこそ、日々のケアだけでなく、定期健診などの機会も大切にして、毎日を健康で元気に過ごせるといいですよね。

(「Live News α」12月24日放送分より)