カルビーはファンと社員が共同で商品を開発。試食やパッケージなど、ファンの意見を商品に反映することで愛着を生み、ブランド力や売り上げ向上を目指す。専門家は、ブランドへの愛着や口コミ拡散を通じ、企業と顧客が共に価値を創出する重要性を強調した。

“堅あげポテト”ファンとの共創でブランド力強化

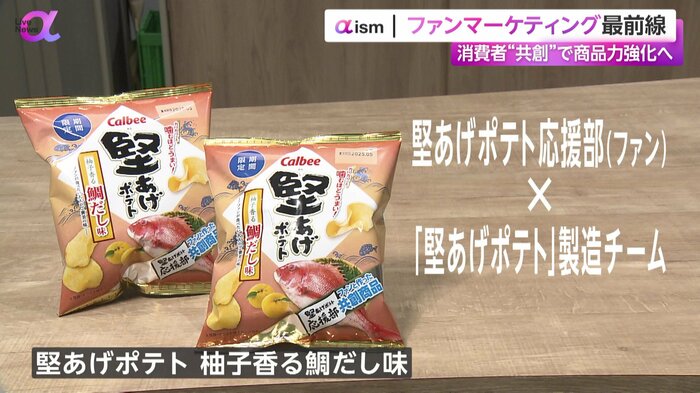

カルビーが誇る人気商品、“堅あげポテト”シリーズの期間限定商品が11月に発売された。

そのパッケージに書かれていたのは、「ファンと作った共創商品」。

大手菓子メーカーが仕掛ける、商品力を強化する“ファンマーケティング”とは――。

堅あげポテトの開発に携わる社員と20人の堅あげポテトファンが集結した、堅あげポテト応援部ファンミーティング。

この日行われていたのは、絶賛開発中の新作の“共創企画ワークショップ”だ。

まだ世に出る前の3パターンの試作品を、ファンがパクリ。

ファン:

(①番は)食べれば食べるほどハマっていくみたいな。沼る。

製造チーム:

①番は沼る要素があると。

ファン:

岩塩とかうまみの強い塩を足すことで、うまみがさらに増す。

ファンからのリアルな意見を社員たちは細かに記していた。さらに、新たな味をイメージした“パッケージ案”も一人一人が作成。

ファン:

(袋を)開けるところは紺色っぽくした。海とかの親和性を考えて紺色っぽくしてみました。

実は11月に発売された期間限定商品も、ファンと製造チームがタッグを組んで誕生したもの。パッケージデザインを担当したデザイナーの稲垣順氏は、ファンから“意外な気づき”を得たという。

Q. ファンの声を取り入れた部分について

デザイナー 稲垣順氏:

柄ですね、柄の入れ方。割と店頭ではここが目についてくるなと。(商品棚の陳列で)下の方にあったりすると、意外とこれ(メインイラスト)見逃すんですよ。この辺がちゃんと目がいってくれるなと、すごく気づきになりました。これで(イラスト) でタイってわかる。

ファン熱量が高めるブランドロイヤルティー

ワークショップの合間には、大手ビールメーカーのキリンとコラボレーション。「ビールと堅あげポテトで“オトナ時間”を過ごす」そんなシーンを想起させる、新たな楽しみ方を体験する企画も。

イベントに参加した堅あげポテトのファン:

すごい楽しかったし、美味しかったし、愛着が湧くというか。パッケージに採用されたらね。嬉しいね。

イベントに参加した堅あげポテトのファン:

すごい思い入れが強くて、本当にもう我が子のよう。もう生活の一部。

味の提案から決定、パッケージデザインの作成に至るまで、ファンをとことん巻き込んだ商品開発は、商品力の強化や売り上げにもつながっているという。

カルビー マーケティング本部 堅あげポテトチーム・穂積由氏:

社員とファンの方と交流していただくことでよりブランドを自分ごと化して考えてくださって、さらにファンの熱量が上がっていって、それが結果的にファンの方のブランドロイヤルティー向上につながっているところが、カルビーとして狙っているところになります。

オンラインコミュニティを活用し、そこから、今回のようなリアルの場でファンとともに商品を作りあげる、カルビー流ファンマーケティング。

カルビー マーケティング本部 堅あげポテトチーム・穂積由氏:

いろんな今情報が溢れていて、SNSで一方的に発信するだけだとなかなか伝わりづらい、信頼度が落ちてしまう中で、お客様自身がファンとしてコミュニティーになることで、ファンの方自身が自発的に情報発信してくださる。

いわゆる“ユーザー生成コンテンツ”は重要度が高まっていますので、そういったところはかなり重視しております。

情緒的価値を顧客と創る “価値共創マーケティング”

「Live News α」では、デロイトトーマツグループ執行役、社会構想大学院大学教授の松江英夫さんに話を聞いた。

海老原優香 キャスター:

自分の意見が実際に採用されたら、ファンとしてはとても嬉しいですよね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

嬉しいでしょうね。「我が子のように」という自分ごと化、一体感がたまらないですね。こういった企業とお客さんが一緒に商品を、価値を生み出していくことを「価値共創マーケティング」と言います。

「価値共創マーケティング」が生まれた背景には、成熟化しているマーケットの中では、機能だけの差別化ではなく、ブランドへの愛着など情緒的な差別化が非常に大事です。

さらに、デジタル化によって企業とか顧客同士が双方向でコミュニケーションできる環境が整ってきたことがあります。

海老原キャスター:

そういった中で顧客と作り上げる企業側のメリットは、どういったところにあるんでしょうか。

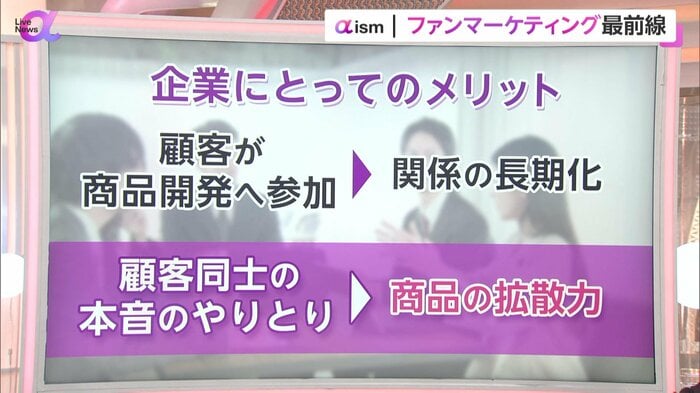

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

大きく2つあると思います。まずお客さんが商品開発に参加すると愛着も湧くし、自分の満足度がどんどん上がっていきます。そうすると、商品に対する愛着とともに、企業との関係も長期化していく。これは大きなメリットだと思います。

もう一つが商品の拡散力で、これが非常に大きいです。オンライン上で顧客同士、企業と顧客の双方向でやり取りが進むと、企業が一方向で宣伝するよりも、商品を良いと思えば顧客同士の口コミが一気に広がる、商品の拡散力が期待できます。

海老原キャスター:

良くも悪くも、本音が聞けるのはメリットですね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

そうですね。他にもあるカメラメーカーが、撮影のテクニックを共有するコミュニティで顧客同士が会話した結果、顧客1人当たりの売り上げが上がったという例もあります。

こういった価値共創マーケティングによって、日本からオリジナルの製品が続々生み出される未来に期待したいと思います。

海老原キャスター:

これまでと違った目線で商品と関わることで、この先もずっとファンでいることができる、とっても素敵な取り組みですね。

(「Live News α」12月20日放送分より