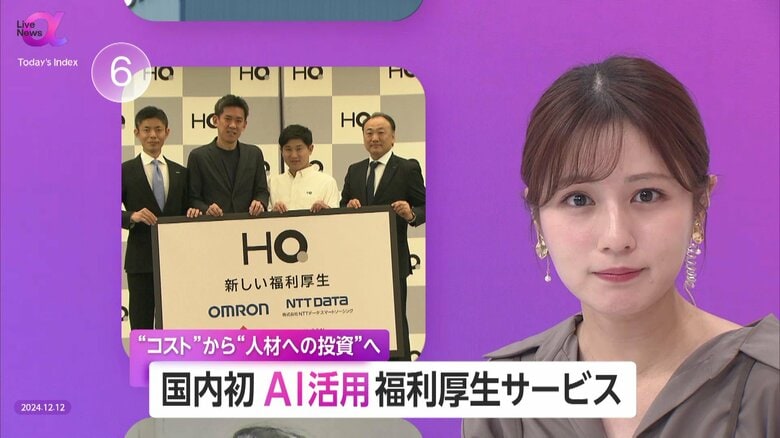

AI活用の福利厚生サービス「カフェテリアHQ」が発表された。従業員に合った支援を提案し、10万種類以上の選択肢を用意しながらも管理負担を軽減し成果の可視化するーー。次世代型福利厚生で、従業員の満足度と経営効率が両立する可能性が期待される。

AI活用で福利厚生をパーソナライズ

AIを活用して、会社の福利厚生をコストから人材への投資に変える。

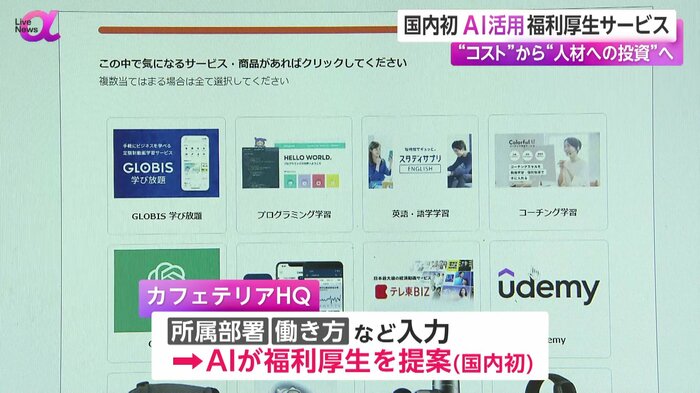

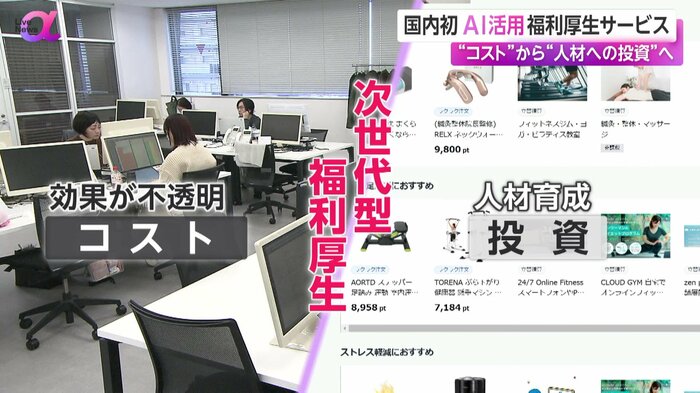

東京・品川区のオルビスで導入されているのは、コピーライティングについて学べる講座や、ヘルスケアで購入できる血圧計など、社員一人一人のニーズに対応するパーソナライズされた福利厚生サービスだ。

12日、その発表会が行われた。

「社員が本当に求めているモノは何なのか。福利厚生産業を根本からアップデートする」

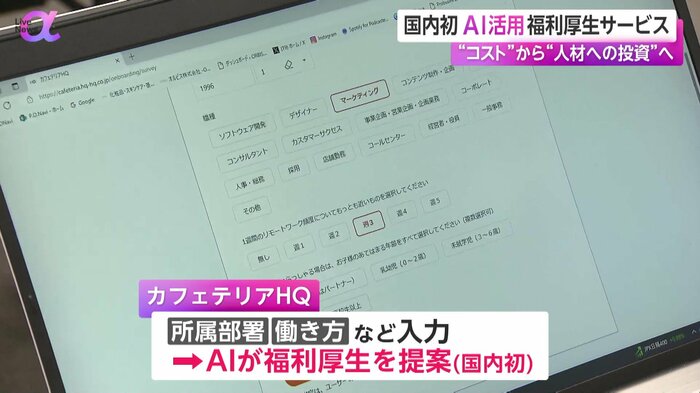

この「カフェテリアHQ」は、所属部署や働き方などを入力すると、AIが、その人にあった福利厚生を提案する国内初のサービスだ。

企業が、カスタマイズできる項目は、テレワークの備品に、リスキリングで活用できるeラーニング、さらに介護や育児のサポートなど、10万種類以上ある。

社員は、企業から配布されるポイントで、サービスを利用することができる。

マーケティング(20代):

めちゃくちゃラインアップがあるので迷いつつも、その中で自分には、何がぴったりかを選びやすい。いい学習機会になっています。

広報(50代):

スキルアップ系・ヘルスケア系とか、お勧めに出てくると使ってみようとなる。

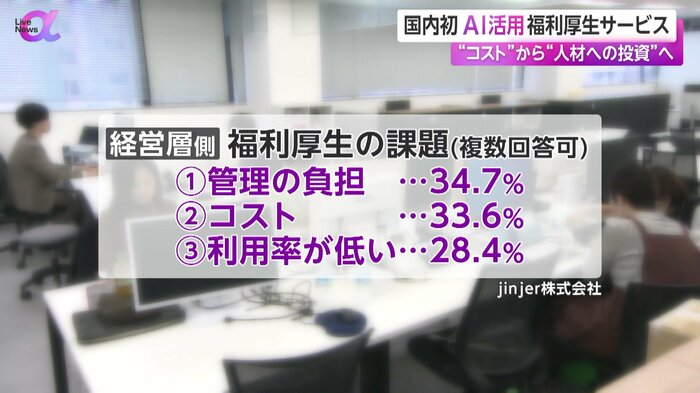

福利厚生は、社員のモチベーションやエンゲージメントの向上、新たな人材確保にもつながる。ただ、経営層などを対象にした調査によると、福利厚生の課題として「管理の負担(34.7%)」や「コスト面(33.6%)」、「利用率が低い(28.4%)」といった課題が浮き彫りになった。

そこで、このサービスでは、企業側が、従業員のログイン率や、満足度などを認識できるようにし、福利厚生の成果を実感しやすい設計になっている。

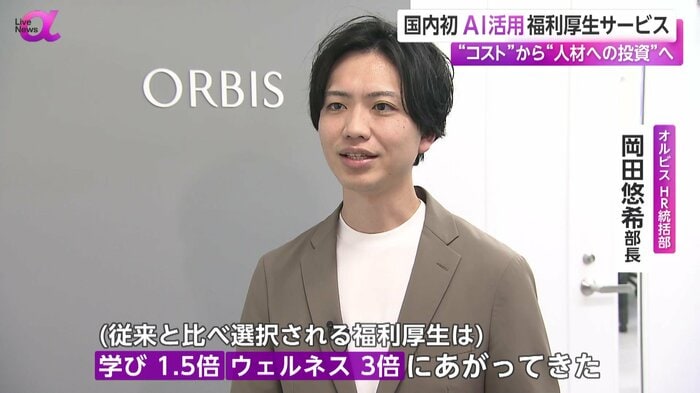

オルビス HR統括本部・岡田悠希部長:

その従業員のニーズに対して、最適なモノがレコメンドされる機能があるので、“これにチャレンジしよう”“こういう学びにトライしてみよう”といったように選択肢が広がった。(従来と比べ選択される福利厚生は)学び1.5倍、ウェルネス3倍に上がってきた状況。

効果が不透明でもやめられない“コスト”を、人材への“投資”に変換する次世代型の福利厚生の形だ。

HQ・坂本祥二代表:

福利厚生を見ても、20~30年前と同じで使おうとしても、どこに何があるか分からない。なんとなく「いいかも」「悪いかも」ではなく、しっかり“見える化”して、費用対効果を追求していく。ユーザー数を、3年間で100万人していく。

“非金銭的報酬” 個別対応は「管理」が課題

「Live News α」では、働き方に関する研究・調査を行っている、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

パーソナライズされた福利厚生を、石倉さんはどうご覧になりますか。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

福利厚生の本来の目的は「非金銭的な報酬」なんですよね。しかし、金銭的な報酬と比べて、定量的に計りにくいし、本当に「報酬」になっているのかが分かりにくいというのがあります。

しかも、従業員が求めている「非金銭的な報酬」というのは変わり続けていくわけです。

だからこそ画一的なものではなく、個人やステージに合わせた福利厚生が必要なんですが、なかなか実際は、運用まで考えると難しいというのがあると思います。

堤キャスター:

何があるといいのか、これはもう人それぞれですよね。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

一人一人に合わせた福利厚生を提供するには、大量のサービスを法人契約して管理しないといけないですが、それは非常に手間が掛かるわけです。

しかも効果が見えにくいので、福利厚生専門の担当者を配置するという選択もしにくいですよね。

DX化などが進み、働き方は変わってきていますが、どの会社も同じような福利厚生を導入し、それを運用する、となりがちです。

福利厚生の進化にはテクノロジーと効率的運用

堤キャスター:

これを変えていくには、どうしたらいいのでしょうか。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

2つの変革が必要だと思います。1つは、一人一人にあった福利厚生を用意しながらも、その管理をシンプルにかつ、コストが掛からずできるようにすることですね。

もう1つは「非金銭的報酬」として、本当に従業員にとって報酬の側面になるものを常に用意し続けること。時代やタイミングによって、効果のない福利厚生を入れ替えていくなど、中身を改善させていくことですね。

この2つをできるだけで、専任の担当者を付けることなく、運用できるようになるかどうかというのが重要だと思います。

堤キャスター:

時代に合わせて、福利厚生をアップデートしていくための鍵は。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

福利厚生にまつわる領域全般のテクノロジー化が必要だと思います。今までなかなか進化していなかった分野だからこそ、逆にテクノロジーによって、一気に価値が激変する可能性がある分野でもあると思います。

経営にとっての価値が一気に上がるようになれば、経営者も福利厚生を真剣に見直すようになりますし、ひいては、それが働いている人の満足度や、働きやすさにつながってくるのではないかと思います。

堤キャスター:

どんなに福利厚生が充実していても、それを充分に利用している人は多くないように思います。それぞれにあった形のサービスを受けられると、働くモチベーションの向上につながるのではないでしょうか。

(「Live News α」12月12日放送分より)