子どものスマホ利用が増加し、依存やトラブルなどの懸念から利用ルールが普及する一方、海外の規制を強化する動きも注目されている。

専門家は、子どもの権利を尊重しながら、社会全体でリスクに対処する必要性を指摘している。

「世界こどもの日」子どものスマホ利用増加と親の懸念

11月20日は、「世界こどもの日」。

子どもたちの健やかな成長が望まれる中、スマホやSNSとの向き合い方が、問われている。

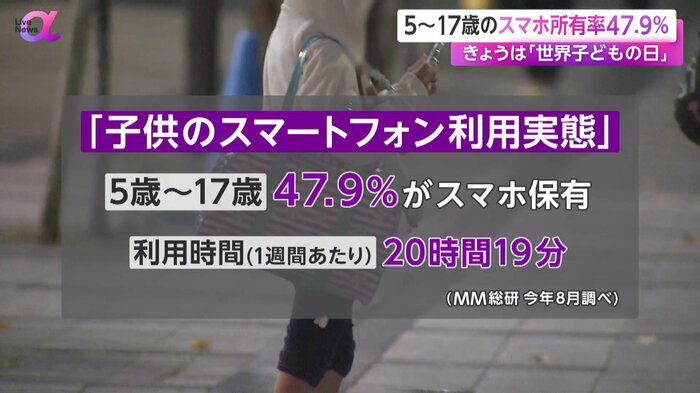

ネット関連の市場調査などを行うMM総研が2024年8月に行った、「子供のスマートフォン利用実態」調査によると、5歳から17歳の子どもの47.9%がスマートフォンを所有し、1週間あたりの利用時間は20時間19分にのぼる。

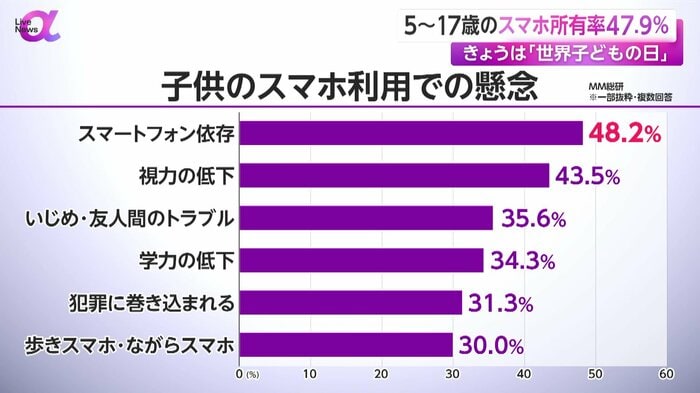

一方、子どもがスマートフォンを所有していることで感じている懸念や不安を親に聞いたところ、「スマートフォン依存」が最多で48.2%。次いで「視力の低下(43.5%)」、「いじめ・友人間のトラブル(35.6%)」「学力の低下(34.3%)」「犯罪に巻き込まれる(31.3%)」「歩きスマホ・ながらスマホ(30.0%)」などが上位を占めた。

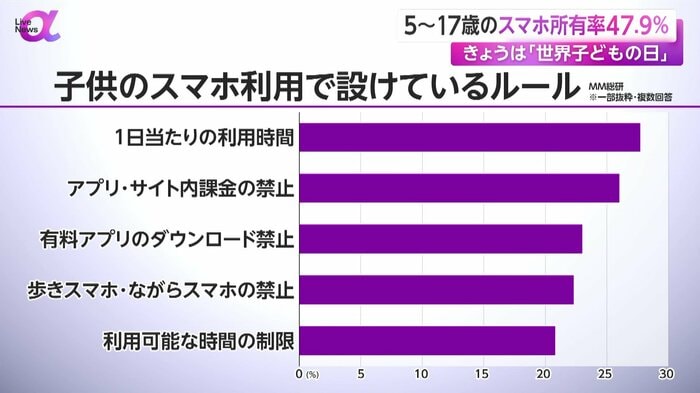

また、スマホ利用で設けているルールについては、「1日あたりの利用時間」が最も多く、「アプリ・サイト内課金の禁止」、「有料アプリのダウンロードの禁止」、「歩きスマホ・ながらスマホの禁止」、「利用可能な時間の制限」と続いた。

街で声を聞いた。

中3の子どもの親・保険会社(40代):

(スマホ代は)私が払っています。課金はなかったですけど、データをすごく使っているなとか。ロックをかけるようにしていても、本人が勝手に解除してしまったり。

中1の子どもの親・建設関係(50代):

YouTubeの時間はすごく多いので、使う時間を親が少しは管理しています。

17歳の子どもの親・看護師(40代):

位置情報は確認できるように、「(電源)常にONにしておいてね」とは言っています。女の子で不安なので、どこにいるのかは把握しておきたい。(SNSを)深夜までやっているのは気になります。

中1の子どもの親・建設業(60代):

SNSはLINE以外使うなと言っているのと、LINEはファミリーが中心で使っているので、それ以外の使用は禁じています。事件につながることを心配しているので、できればそういうリスクを排除したい。

金融関係(40代):

ネットを見たりするのに制限かけられるのかなとか、そこが不安です。

息子・小学3年生:

スマホは、最近“闇バイト”などが増えてきているので、気をつけた方がいいと思うんですけど、一応は欲しいと思っています。

子どものスマホ利用を心配する保護者も多い中、海外では、オーストラリア政府が2024年11月、16歳未満のSNSの利用を法律で禁止する方針を発表している。

スマホの利便性とリスクが子どもの生活を変える

「Live News α」では、日本総合研究所 チーフスペシャリストの村上芽(めぐむ)さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー子どもたちがスマホやSNSと、どう向き合うべきなのか。なかなか難しいところがありますよね?

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

デジタルテクノロジーの進化によって、子どもたちの日常生活も、昔とは様変わりしています。良い面もたくさんありますが、使い方によっては、子どもの権利が侵害されてしまう可能性があるということが分かってきました。

堤キャスター:

ーー具体的には、どんなケースがあるのでしょうか?

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

スマホに費やす時間が多すぎるのは問題ですし、目の健康にもよくありません。さらには、SNSの中でいじめが起こっていても、周囲の目が届きにくかったり、“闇バイト”や性的搾取、薬物などの被害に遭う深刻な例が増えているという実態があります。

子どもを守るカギは大人の責任と社会全体の連携

堤キャスター:

ーーそういったものから、子どもたちを守るために大人ができることは、何なのでしょうか?

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

保護者や、子どもに近い先生などの存在が大きいのはもちろんですが、子どもを守るオンライン安全規制を導入する国や、地域が増えています。

さらに、大きなポイントとして企業による対応も問われています。SNSのプラットフォーム企業や、スマホを作っているメーカーだけではなく、インターネットを通じて子どもにも手の届く情報を出している企業はすべて、自社の経営にも関係のあることだととらえてほしいと思います。

堤キャスター:

ーー子どもの権利を尊重しながら、健やかな成長を願いたいですよね。

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

11月20日は「世界こどもの日」です。1924年に、子どもの権利が初めて国際的な宣言として発表されてから、2024年でちょうど100年になります。

子どもの権利には、4つの原則があります。「差別のないこと」、「子どもにとって最もよいこと」、「命を守られ成長できること」、「子どもが意味のある参加ができること」の4つです。

子どもは単に守られるべき存在ではなく、「権利のある1人の人間として見よう」、こうした考えをもとに、子どもたちの成長を促す必要があるように思います。

堤キャスター:

子どもであっても1人の人間ですが、まだ心や身体の成長過程であり、未熟であることも事実です。

そこに潜むリスクについても、日常的に教えていくことが大切なように思います。

(「Live News α」11月20日放送分より)