岩手・盛岡市の「盛岡」の由来となったと伝えられている「連歌」が眠る市内の寺がある。長年にわたり岩手県内各地の地名について調査し、著書も手掛けている奥州市出身の宍戸敦さんと地名にまつわる場所を訪ねた。

江戸時代初期 繁栄を願い「盛岡」に

岩手県内の地名を調査している宍戸敦さんは地名について、「ひとつの無形文化財だと思う。その土地の歴史、あるいは履歴が大体わかるので、ここが昔ちょっと危なかった所とか、高い場所にあった所ということがわかる」と話す。

「盛岡」の地名の由来を探るべく訪れたのは、盛岡市名須川町にある「三ツ石神社」。

岩手にまつわる伝説の場所だ。

岩手という地名にまつわる伝説について、宍戸さんは「悪さをした鬼が『以降、悪さをしない』という証しに岩に手形を押したということで『岩手』となった」と話す。

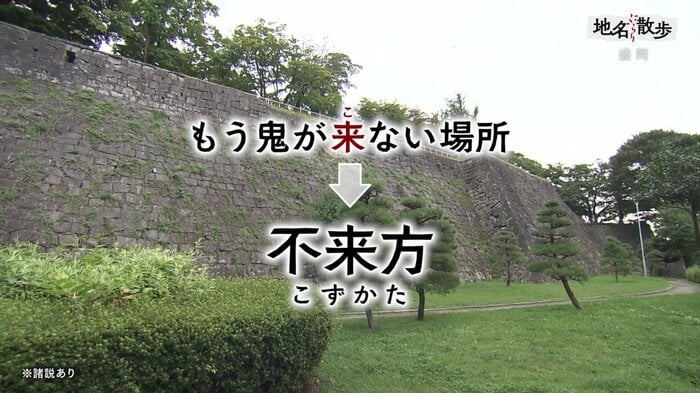

さらに、「もう鬼が来ない場所」ということから「不来方(こずかた)」という地名が生まれたともいわれている。(諸説あり)

宍戸さんによると、「江戸時代初期に南部氏が不来方(こずかた)に入城し、これからの繁栄(盛る)を願い、盛る岡ということで「盛岡」という名前にした」という。

この「盛岡」という地名に関わりの深い寺が、JR山田線・山岸駅の向かい側に位置する永福寺だ。

盛岡の地名にゆかりある“連歌”

永福寺は南部家の御祈とう寺である。御祈とう寺とは、無病息災や土地の繁栄などの利益をお願いする寺であり、死者を弔うというよりは祈願や願いごとに特化するような寺だったという。

宍戸さんによると、「永福寺は、盛岡という地名にゆかりのある連歌(上の句と下の句を複数人で交互に詠み、ひとつの歌をつくったもの)がある」という。

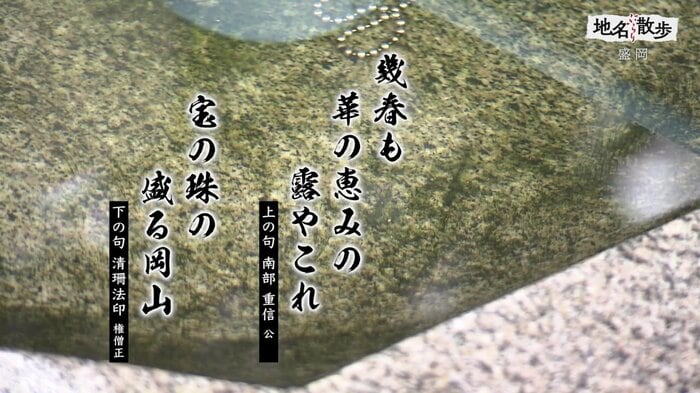

江戸時代中期に盛岡藩第4代藩主・南部重信公と、この永福寺の高僧・清珊(せいさん)法印権僧正がよんだ連歌だ。

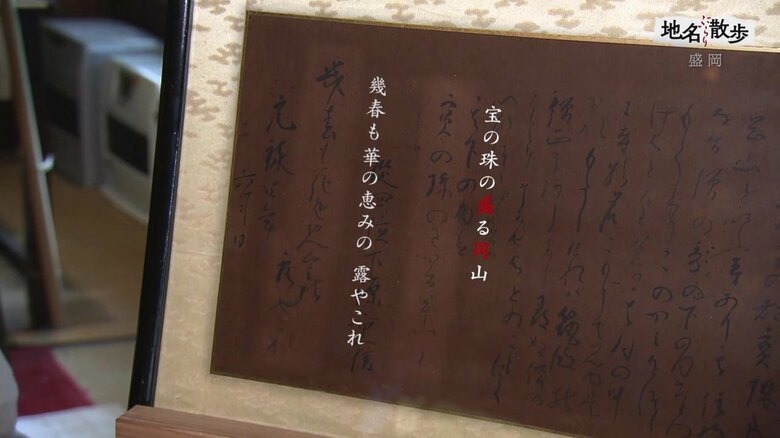

南部重信公が「幾春も華の恵みの露やこれ」という上の句をよみ、清珊法印権僧正が「宝の珠の盛る岡山」と下の句をよんだ。

清珊法印権僧正が連歌で「盛(さか)る岡」と表記した「盛岡」。地名にも趣(おもむき)のあるきれいな字が使われていたということがわかる。

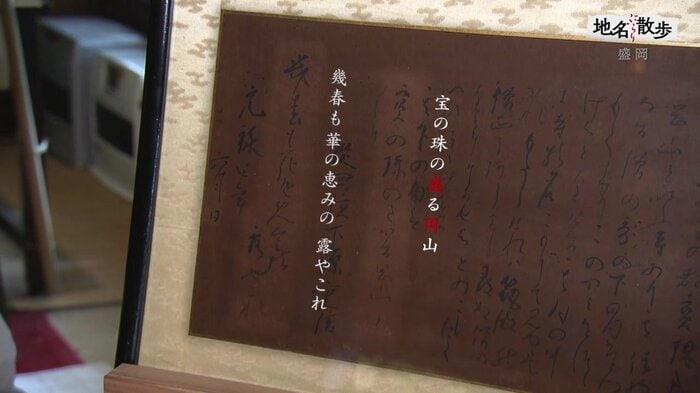

2人の絆 永福寺に伝わる「連歌額」

永福寺に伝わるこの連歌を書き表した「連歌額」を特別に見せてもらった。約330年前のもので、南部重信公と清珊法印権僧正がよんだ連歌がここに記されている。

宍戸さんによると、「南部の殿様はこの土地を守るため当時は見えないいろいろな力も必要としていた。お坊さん(清珊法印権僧正)が『私が盛岡全体の方をお守りしますから、お殿様どうぞ存分にお力を発揮してください』ということで、このようなすばらしい連歌ができあがった」という。

宍戸さんは、「さらに2人の絆というものも、かなり強いものだったということがわかる」と話していた。盛岡という地名から、様々な物語が広がっている。

(岩手めんこいテレビ)