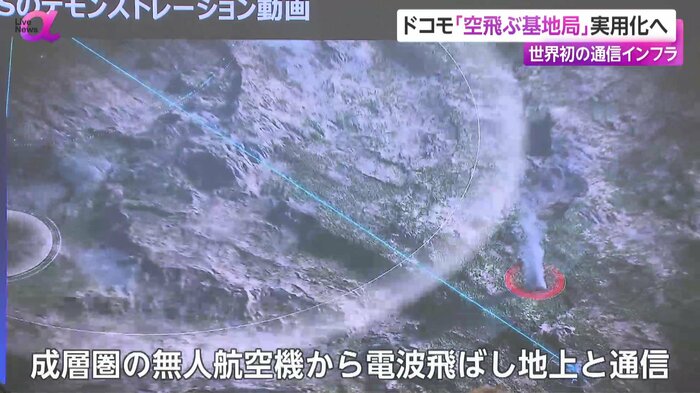

NTTドコモは、無人航空機を飛ばして地上と通信する「空飛ぶ基地局」を、世界で初めて実用化させると発表した。エアバスと提携し、山間部や災害時に安定した5G通信を提供する計画だ。

「空飛ぶ基地局」2026年実用化へ

NTTグループは、宇宙ビジネスの事業拡大に向け、新たなブランドを立ち上げると発表した。

その事業の一つとして、ドコモは、成層圏の無人航空機から電波を飛ばして地上と通信する世界初の通信インフラの実用化に向けて、ヨーロッパの大手航空機メーカー「エアバス」などと資本業務提携を結んだと明らかにした。

山間部や海上のほか、災害時でも安定した5G通信の利用が可能となる。

2026年には、日本でサービス提供を始め、海外展開も行うという。

災害時の細かな状況把握に一役

「Live News α」では、暮らしを変えるテクノロジーに詳しいIoT NEWS代表の小泉耕二さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

空飛ぶ基地局、小泉さんはどうご覧になりますか。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

今回の取り組みは「HAPS」あるいは、成層圏プラットフォームとも呼ばれるもので、地上20km上空を飛ぶドローンを活用します。

このHAPSについては、なかなか実用化が進まず、2026年までに商用化できるとなると世界初となるかもしれません。実現すると、キャリアの通信が届かない山間部で登山する方の通信手段や、災害時に通信障害が起きた際にもつながる仕組みとして期待できます。

具体的には、離れ離れになった家族と互いの顔を見ながら映像で会話することが出来たり、細かな災害状況の把握するのにも役立ちそうです。さらには、高精細な映像が必要なインフラの定点観測などにも使えるので、法人や自治体の利用も見込めます。

堤キャスター:

SpaceXのStarlinkなど他のものと、どんな違いがあるのでしょうか。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

これまでのものはドローンではなく、ロケットで人工衛星を打ち上げていました。HAPSはドローンなので、飛行機と変わらず、打ち上げのリスクは圧倒的に低いと言えます。

KDDIも採用しているStarlinkのSpace Xでは、「LEO」と呼ばれる通信を使っているのですが、こちらは地上500km程度にある低軌道衛星と通信をしていて、実用的なインターネットアクセスも可能です。

ただ、衛星は高速で移動するものなので、シームレスな接続を提供しようとすると、何百、何千もの衛星を配置する必要があります。

重い設備運ぶパワーと長期間の滞空が課題

堤キャスター:

空飛ぶ基地局の商用化のためにクリアすべき課題は。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

今回の発表では、基地局というより、中継基地を成層圏に飛ばすという内容でした。今後、重い基地局設備を運ぶことができるドローンのパワーと、その前提で長期間にわたる滞空時間を実現することが必要です。

また低軌道でドローンが飛ぶため通信範囲も50~100kmと限定的なので、広範囲な通信が必要な場合は他の方式のものを使った方が良さそうです。

さまざまな課題はありますが、最近、民間による宇宙を舞台にしたビジネスや技術が次々に登場しています。今後どうなっていくのか進展が楽しみです。

堤キャスター:

特に災害時などでは、リアルタイムで情報収集ができるメリットは大きいです。有事の際につながる手段を持っておくことは大切なことだと思います。

(「Live News α」6月3日放送分より)