物価高対策の柱として岸田政権が実施する「定額減税」が6月に始まる。所得税で1人あたり3万円、住民税では1万円が納税者本人と扶養家族について減税されるというものだ。

年収の違いで減税「実感」に差?

所得税と住民税という基準や仕組みの異なる2つの税をめぐって負担軽減を行うことから、減税の仕方はかなり複雑なものになった。給与所得者の場合、対象は年収2000万円以下だが、減税のされ方が世帯収入によって大きく変わってくる。毎月やボーナスの源泉徴収税額が異なるからだ。

本人と扶養家族2人で、うち子どもは小学生という3人家族のケースでみてみることにする。

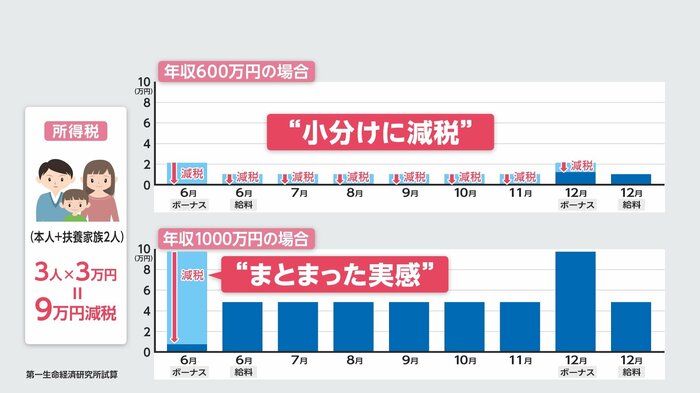

所得税の減税額は3人分で9万円だ。6月と12月の初旬にボーナスが月給の2カ月分支給される想定で、第一生命経済研究所が試算を行った。

年収600万円の場合、毎月の源泉徴収税額は約1万円、ボーナスでは約2.1万円だ。6月のボーナスと月給の税金は全額が減税され、以降、減税しきれなかった分は翌月以降に繰り越されて「税金なし」の月が続き、12月のボーナスまでいわば小分けに減税されていく形になる。

年収1000万円の場合は、毎月の源泉徴収税額は約4.8万円、ボーナスでは約9.7万円だ。このため、減税は6月のボーナス分で完了することになり、恩恵をまとまった形で実感しやすくなると言える。

このほか、公的年金を受給している人は、6月以降の支給分の源泉徴収税額から減税が行われ、引き切れなかった額は次の年金支払時へと順次繰り越されて減税されていく。事業所得者は原則として、2025年の確定申告の機会に減税が行われる。

2024年生まれは住民税は減税なし

次に住民税についてみてみよう。

定額減税が実施される2024年度分の住民税は、前年2023年の収入に基づいて計算される。

給与所得者の場合、6月分は税金をとらず、減税後の税金が7月以降の11カ月間で分けて徴収される。2024年度分の住民税の扶養家族の判定時期は2023年12月末となるので、2024年中に生まれた子どもは、所得税では減税の対象になるものの、住民税では対象にならない。

また、定額減税の額が所得税や住民税の額を上回り、減税しきれないと見込まれる場合は、「調整給付」という形で自治体から差額が給付される。

「4万円は少ない」「給付の方がいい」

街では、さまざまな声が聞かれた。3人家族だという保険営業の30代男性会社員は「子供に使う」と話し、アルバイトで働いているという20代男性は「貯金に回す」と答えた。30代の男性美容師は「4万円は少ない」としたうえで、使い道として「食費や生活費」をあげた。

調理師をしているという40代女性からは「物価も高いし、ありがたい」との声が上がった一方、パートタイムで働いている50代女性は「減税は実感がない」とし、「給付のほうがいい」と答えた。

転職活動中だという30代の女性は「電気代がまた上がるので、継続的に助けてもらったほうがありがたみを感じる」と話していた。

物価上昇圧力再び強まる懸念

4月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が前年同月比2.2%上昇した。上げ幅は、前月の2.6%より縮小したものの、上昇は32カ月連続だ。物価全体を押し上げているのは食料品で、生鮮食品を除く食料の伸び率は鈍化しているとはいえ、3.5%の上昇となった。

オレンジなどの果実ジュースが28.9%、調理カレーが15.1%上昇したほか、うるち米が9.1%、せんべいが19.9%の上げ幅となった。キャベツの上昇率は39.4%、りんごも37.6%だ。購入頻度の高い食材の値上がりは家計を圧迫しかねない。

円安が続き、物価上昇圧力が再び高まる可能性があるなか、政府の電気・ガス代補助金は5月使用分で打ち切られる。6月使用分の電気料金は大手電力10社すべてで大幅に上昇する見通しで、東京電力では、使用量が標準的な家庭で前の月と比べ2割ほど値上がりし、8930円となる見込みだ。ロシアのウクライナ侵攻による燃料価格高騰を背景に、2022年秋から2023年初めにつけた最高水準9126円に近づく。

「成長に及ぼす影響は限定的」

今回の定額減税について、IMF=国際通貨基金は2月、「時限的な性質や日本の家計消費性向が低いことを考慮すると、債務を悪化させる一方、成長に及ぼす影響は限定的だと予想される」との見解を表明している。

仕組みがわかりにくいうえに、世帯年収などにより手取りが増える感じ方に大きな差が出てくる可能性があり、岸田政権の思惑通り、賃上げの浸透とともに、物価高を超えて所得が増えたという実感につながり、家計や消費を下支えすることになるのか疑問符が付く点も多い。減税は3兆円を超える規模になる。それに見合うだけの効果があるのかを具体的に検証していく必要がある。

(執筆:フジテレビ解説副委員長/サーティファイド ファイナンシャル プランナー(CFP) 智田裕一)