愛知県豊橋市に本店を構えるチョコレート専門店「久遠チョコレート」。

看板商品は1枚からバラでも買えるテリーヌチョコレート「QUONテリーヌ」だ。

その「久遠チョコレート」で代表を務める夏目浩次さんは、チョコレートを通して「障害者雇用」に革命を起こした。

夏目さんのこれまでを描いたビジネスノンフィクション『温めれば、何度だってやり直せる チョコレートが変える「働く」と「稼ぐ」の未来』(講談社)から、チョコレートとの出合いについて、一部抜粋・再編集して紹介する。

約6割が障がいのある人たち

4月から障害者差別解消法が改定され、障がいのある人から「何らかの対応が必要」と伝えられた際、行政機関等や事業者の負担が重すぎない範囲で必要かつ、合理的な対応を行うことが義務化される。

だからこそ今、「久遠チョコレート」の取り組みが注目されている。

「久遠チョコレート」の約700人いる従業員は多種多様な人たちで構成されている。働く仲間の約95%は、お菓子作りの未経験者で、身体や心や発達に障がいのある人たちが全体の約6割を占めている。

ひきこもり経験者もいれば、子育て中や介護中のためにフルでは働けないという女性もいる。

そこには夏目さんの「障がい者でも稼げるようにしたい」という思いと、障がい者に限らず、障がい者とその家族、子育て中や介護中の人、性的マイノリティーなど働く、暮らす場所の選択肢が限られる人たちの居場所、そして稼げる場所を作りたいという理念がある。

その思いや理念が実現したのが「久遠チョコレート」だ。

政治家の道をあきらめた夏目さんは何の知識もないままベーカリーを開業し、知的障害のある3人のスタッフを雇うも思うようにいかなかった。

そんな夏目さんがなぜ、チョコレートに注目したのか。それは著書のタイトルにもあるように「温めれば、やり直せる」からだった。

密かに考えていたことが前進

自分で設立した社会福祉法人を追い出された僕は2012年、「一般社団法人ラ・バルカグループ」を設立。

パン工房の営業はその社会福祉法人が続けるため、今度は、自分が立ち上げた一般社団法人を母体にチョコレート作りを始めた。

「いつの間にチョコレート屋を始めることに?」という疑問が渦巻くかもしれない。ごもっとも。そこで、社会福祉法人を追い出される前に、また時計の針を少し戻そう。

知的障害のあるスタッフを雇い、何の知識もないまま開業したパン工房の経営に四苦八苦しながらも、僕は各地の異業種交流会にちょくちょく顔を出していた。

障がい者が稼げる場所を少しでも広げるヒントがほしかったからだ。

パン工房を始めて数年後、東京で参加した異業種交流会で、久遠チョコレートにつながる貴重な出会いがあった。

知人が「紹介したい人がいる」と、トップショコラティエ(チョコレート専門の菓子職人)の一人である野口和男さんを引き合わせてくれたのだ。

実は僕は、チョコレート作りは障がい者が稼げる仕事なのではないかと密かに考えていた。チョコレートは単価が高く、時間給を上げやすいからだ。

パンの販売価格は1個150~200円ほど。一方でチョコレートは1個400~500円の商品も珍しくない。また、パンは焼き上がるまでに数時間かかるのに対し、チョコレートは40~60分で仕上げることもできる。

野口さんは、各種チョコレート専門ブランドだけではなく、ハイクラスホテル、星付きレストラン、ファッションブランドといった他業界の名門チョコレートもプロデュース。

そしてチョコレートを特別な人のためだけの特別なものではなく、よいものに誰もが触れることができて、それを作り、手軽に楽しめる「カジュアルな文化」として根付かせたいと考えていた。

そんな野口さんに僕は、障がい者が売れる「商品」としてチョコレートを作り、稼ぐ場所にしたいのだ、と熱く語った。僕の考えに彼はすぐに賛同してくれた。

チョコレートは失敗しても何度もやり直せる

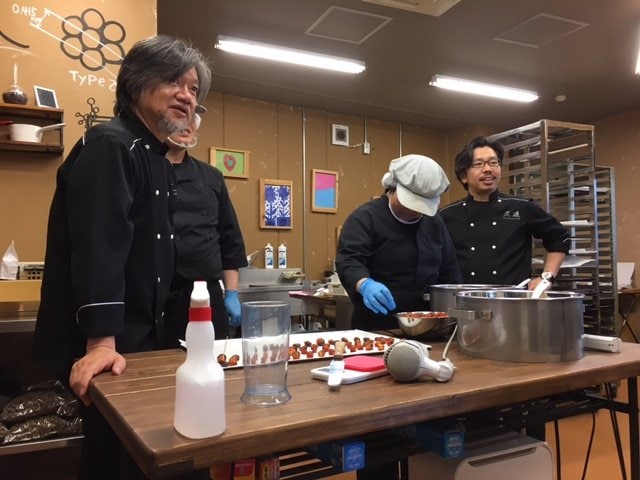

野口さんは、「チョコレート作りを一度体験してみな」と自らの工房へ誘ってくれた。

後日、野口さんがハイブランドやハイクラスホテルのチョコレートをOEM(相手先ブランドでの提供)している工房にお邪魔して、チョコレート作りを体験させてもらうこともできた。

そこでは、工房に隣接する日本語学校に通う多くの外国人たちが、アルバイトで楽しそうに働いていた。

肌の色や母国語など多様な背景を持つ彼らが、それぞれの担当パートをこなしながらチョコレートを作り上げている光景に遭遇した僕の脳裏には、多様な特性を持つ人たちが協力しながらチョコレートを作っている場面が鮮やかに浮かんだ。

何よりもチョコレートのよさは、「人の時間軸」に合わせてくれる点にあると僕は感じていた。

料理は一般的に、「食材の時間軸」に人が合わせる必要がある。パン作りで求められるのは、生地を最適な状態にして発酵させて、オーブンで適切な火入れをすること。

どこかにミスがあると、売り物にならないものができてしまう。焦げてしまったパンは元の生地に戻せない。

けれどチョコレートは、温度を下げることで一度固まっても、また温度を上げて溶かせば成型し直すことができる。失敗しても、何度でもやり直しがきくのだ。その点でも、チョコレート作りは、障がい者にも取り組みやすい仕事だと僕は考えた。

はじまりは小さなチョコレート工房

「チョコレート作りで障がい者も稼げる場所を作りたい」

そう決めた僕は、社会福祉法人を追い出されて一般社団法人を立ち上げたのを機に、新たにチョコレート作りのための工房として、前にメロンパン屋が入っていた場所を借り直した。

そこに、野口さんの工房が手一杯でオーバーフローした(溢れた)仕事を回してもらうことにしたのだ。

手始めに一人だけスタッフを雇用。

さらに、社会福祉法人に残してきた障がい者たちに発注し、細かく刻んだフルーツをチョコレートにトッピングしたり、完成品を収める箱を組み立てたりする簡単な仕事からスタート。

スタッフが慣れてきてからは、チョコレートを溶かしたりする作業も行うようになった。

野口さんからの仕事を3年ほどこなしながらノウハウを積み、しっかり基礎固めをしてから自分たちのブランドを立ち上げよう、というのが僕のプランだった。

けれど、チョコレート作りを始めて1年もしないうちに、思わぬ形で自分たちのブランドである「久遠チョコレート」を立ち上げる事態となった。

#2では、「久遠チョコレート」を立ち上げた後に直面した逆風と、重度の障がい者の「稼げる場所」づくりを模索した結果、ひらめいたチョコレートに欠かせない工程について触れていく。

夏目浩次

久遠チョコレート代表。2014年に立ち上げ、わずか10年で全国60拠点に拡大。「凸凹ある誰もが活躍し、稼げる社会」を目標に、障がい者を始め、生きづらさを抱える多くの人びとの就労促進を図りながら、美味しいチョコレート作りに奮闘。その山あり谷ありの道のりが描かれたドキュメンタリー映画『チョコレートな人々』(東海テレビ)は、全国上映され話題を呼ぶ。『第2回ジャパンSDGsアワード』にで、内閣官房長官賞を受賞