「失敗してもやり直せる」という利点に着目し、チョコレートを通して障がい者を雇用しながら、稼ぐ場所を作り上げてきたのが、久遠チョコレートの代表・夏目浩次さんだ。

しかし、その道のりは苦難の連続で「居場所」を作ることができても「稼ぐ」という壁は高かった。

それでも夏目さんは“ひらめき”の力で「障がい者も稼げる場所を作りたい」という理念を実現させていく。

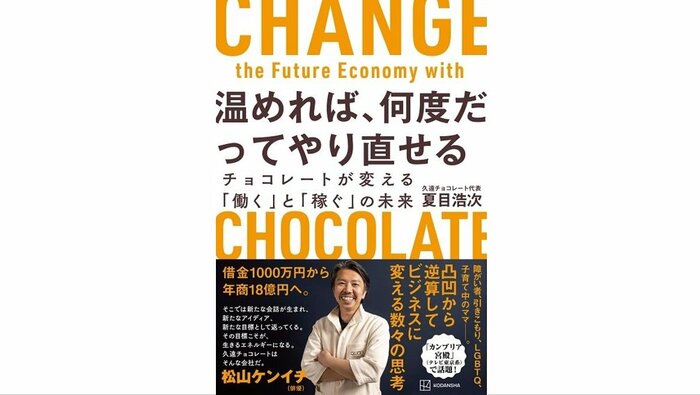

その過程を記したビジネスノンフィクション『温めれば、何度だってやり直せる チョコレートが変える「働く」と「稼ぐ」の未来』(講談社)から、「障がい者雇用」にかける夏目さんの熱い思いを一部抜粋・再編集して紹介する。

採用で重視するのは創業時からずっと同じ

豊橋に本店がオープンし、久遠チョコレートの試みがメディアに取り上げられることが増えると、思わぬことが起きた。

全国の福祉業界から、SNSなどを介して「障がいが軽度の人ばかりを選んで雇っている」という声が聞こえるようになったのだ。

会社のHPを通して、「軽度の障がい者しか雇っていないというのはいかがなものか」という意見を直接送ってくる人までいた。

スタッフを採用する際に僕が重視していることは、創業当時から今までずっと同じだ。

「ぜひ久遠チョコレートで働きたい」という強い気持ちがあるかどうか。

障がいの程度だけを理由に採用を諦めたことはない。

福祉業界の人たちにこそ「重度か、軽度か」で議論する以前に、まずは「障がいがあるから稼げない」という世の中に立ち向かうために一緒に汗を流してほしいのだ。

よりによって同じような業界からのバッシングに憤りを感じ、またしても闘争心が湧いた。

けれど、僕はディベート(議論)が好きではないし、得意でもない。反論ではなく、行動で示すしかない。僕らの手で重度の障がい者でも「稼げる場所」を作ってやろう、と考えた。

しかし、重度の障がいのある人たちが「稼げる」仕事とはどんなものなのか? 頭を抱えてしまった。

「壊すことも作ること」閃いたアイデア

悶々としているうちに、一つのアイデアが閃いた。

チョコレート作りには、モノを「作る」というプロセスだけではなく、「壊す」プロセスがあるじゃないか、ということだ。

作るための手仕事には器用さが必要かもしれないが、壊すための手仕事にはそれほどの器用さは要求されない。

そのプロセスなら、障がいが重い人にも担ってもらうことはできるのではないだろうか。

多種のフレーバーを揃えていることを売りにしている久遠チョコレートでは、ストロベリーチョコレートのために乾燥させたいちごをパウダーにしたり、ほうじ茶チョコレートのためにお茶をパウダーにしたり、という作業が欠かせない。

このチョコレートに混ぜる茶葉やフルーツを「壊す」作業は外注していたのだが、ここに年間2000万円ほどかかっていた。

この「壊す」プロセスを内製化できれば、コストセンター(コストばかりかかり、利益を上げられない部門)にせずに、重度の障がい者が「作り手」になり、稼げる場所にすることができる。

別にゼロ→1だけがモノ作りってわけじゃない。壊すことだって、立派なモノ作りになるはずだ。

こうして2021年、本店から車で5分ほどの場所を借りて立ち上げたのが「久遠チョコレート パウダーラボ」だ。

15人のスタッフでスタートし、その8割は重度の知的障がい、精神障がいのある人たちだった。

チョコレートに混ぜる茶葉やフルーツを加工するこの工房は、今では久遠チョコレートを象徴する存在になっている。

迷いがなかったわけではない

重度の障がい者の雇用について一石を投じたいという思いは強かったものの、迷いがなかったわけではない。

新たな挑戦にはお金もかかる。

また、大所帯ではない僕らにとって、マンパワーをそこに取られてしまうと、他の人にいくらマルチタスクで頑張ってもらったとしても、商品開発力などクリエイティブな仕事力が低下する恐れもあった。

パン工房の時から僕がやりたかったのは、障がいの程度に関わりなく、誰もが自分らしく働けて稼げる世界を作ること。

でも、パン工房を立ち上げたばかりの頃は稼ぐ力が足りず、組織にもゆとりがなかったため、重度の障がい者の方を十分雇用できなかったという現実があった。

ただ久遠チョコレートを立ち上げて以降、少しずつだが資金力がついてきて組織も大きくなり、やりたかった世界観を実現する準備が整ってきた手応えを得ていた。

100%成功する自信があったわけではない。

けれど、失敗するリスクを恐れていては成功はない。

久遠チョコレートがもうひと皮もふた皮もむけるには、現状に甘んじないで新たなチャレンジを続けるべきだ。

迷いに迷った結果、「僕らがやらなかったら誰がやるんだ」という思いでの決断だった。自分を奮い立たせての半ば見切り発車でのスタートだったともいえる。

まだまだだが「稼げる場所」になった

実は、重度障がい者が作業所で得ている平均賃金は、国もデータを持っていない。

重度障がい者がおもに通う作業所は「生活介護事業所」といわれ、生産活動をする/しないは作業所の自由で、給与を払わなくてもいい、という立て付けだからだ。

障がいが重い→働けない→介護主体の生活という、そもそもの前提があるからだろう。

一方、民間の調べでは、重度の障がい者が作業所で得ている工賃は平均月3000~4000円ほどといわれている。

これも一部の福祉系の団体に所属している生活介護事業所の平均なので、全体で見るともっと低い可能性もある。

でも、彼らが働く姿を見ていて、その価値はたった月数千円ではないし、もっと稼げる可能性があると僕は確信している。

現在、パウダーラボでは彼らの平均賃金は月5万円程度。

まだまだ彼らの働きに十分見合った額を支払えていないという思いもあるが、重度の障がい者が働く施設としては、おそらく日本でトップクラスの「稼げる場所」になっていると自負している。

また、軽度・中度の障がい者の全国平均賃金は現在、僕がパン工房を始めたきっかけになった小倉昌男さんの本『小倉昌男の福祉革命―障がい者「月給1万円」からの脱出』(小学館)に書かれていた1万円だった頃よりは少し上がったが、それでもまだ月1万6000円程度に留まっている。

一方、久遠チョコレートでは、愛知県の最低賃金以上の時給1030円×働いた時間を支払っているので、月16〜17万円になっている。

こちらも、彼らは従来の10倍以上稼げている計算だ。

僕が願っているのは、豊橋市だけではなく、全国各地のフランチャイズ店にもパウダーラボのような場所が横展開しながら増えていくことだ。

実際、何人かのフランチャイズオーナーはすでに同様の工房を作る準備を進めている。

なぜなら久遠チョコレートでは、全国各地の特産品をテリーヌチョコレートなどの原材料に使う試みを積極的に行っているから。

そうした特産品を現地で加工するパウダーラボが増えていくと、それは久遠チョコレートならではの強みにもなると思うからだ。

夏目浩次

久遠チョコレート代表。2014年に立ち上げ、わずか10年で全国60拠点に拡大。「凸凹ある誰もが活躍し、稼げる社会」を目標に、障がい者を始め、生きづらさを抱える多くの人びとの就労促進を図りながら、美味しいチョコレート作りに奮闘。その山あり谷ありの道のりが描かれたドキュメンタリー映画『チョコレートな人々』(東海テレビ)は、全国上映され話題を呼ぶ。『第2回ジャパンSDGsアワード』にで、内閣官房長官賞を受賞