能登半島地震発生後、想定を大きく上回る速さで富山の沿岸に到達した津波。

そのメカニズムを解明するうえで重要な、富山湾の「海底地すべり」の痕跡の撮影に成功した。その貴重な映像の持つ意味を専門家に聞いた。

水中ドローンで撮影に挑む

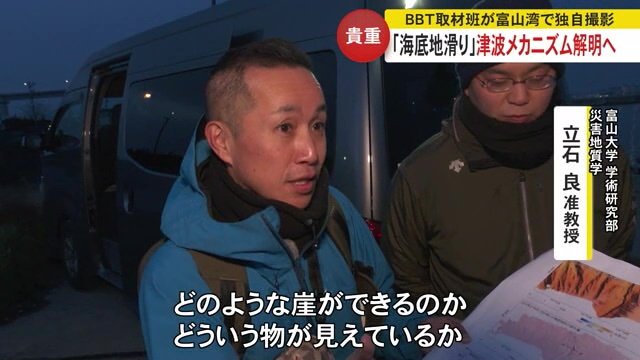

今回、潜水調査に使用したのは水深350メートルまで撮影可能な水中ドローン。そして、災害地質学を専門とする富山大学の立石准教授に協力を依頼した。

富山大学学術研究部災害地質学・立石良准教授:

生で、どういう崖ができるのか、その中にどういうものが見えているか、おそらく、海中と陸上で違いがある。そういうところが見られるのは、今回重要

実は、立石准教授も映像や生で海底地すべりを見たことがないという。目指すは、富山市の沖合4kmで発生した海底地すべりだ。

わずか3分程で到達した津波

元日の能登半島地震で富山県内を襲った震度5強の激しい揺れ。1963年の観測開始以来、最大となる80cmの津波を観測した。

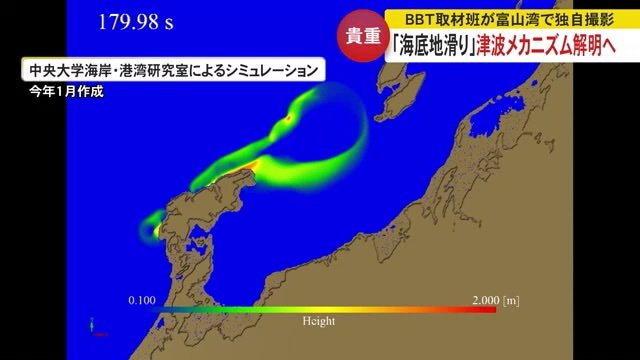

震源で発生した津波が、どのくらいの時間で富山湾に到達したかを示すシミュレーション映像では、震源から80km以上離れた富山に到達するには20分程かかる計算だ。

しかし、今回の地震では、それより早くわずか3分で津波が到達していたことがわかっている。

海上保安庁は、地震発生後、富山市の沖合4kmの海域を中心に音波で海底地形の変化を調査。その結果、見えてきたのが水深260メートルから330メートル、幅およそ80メートルの大規模な斜面の崩落、「海底地すべり」だ。

富山大学学術研究部災害地質学・立石准教授:

津波は基本的に海底の変化で起こる。地すべりで滑ったところは水深が大きくなる。その変化に、水面がついていけない。遅れて下がり、元に戻ろうとして津波が発生する

海底地すべりと津波との関係をひも解くのに最も重要なのが、どのような崩れ方をしているのか、直接確認することだ。

ついに“海底地すべり”の痕跡発見!

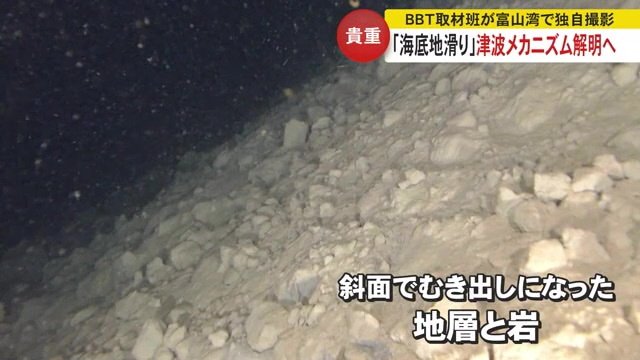

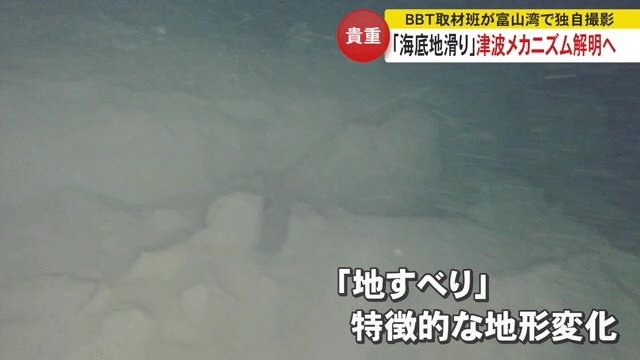

水中ドローンは、約20分で水深270メートル付近に到着し、一面、平らな海底が続く中、立石准教授がこれまでの海底地形とはあきらかに異なることに気づいた。

斜面でむき出しになった「海底地すべり」の痕跡と見られる。

富山大学学術研究部災害地質学・立石准教授:

滑り残りは途中でとまっている。それじゃないかな。ブロック状になって残ってる。結構、崩れている

そして、「地すべり」の最も特徴的な地形の変化も見つかった。

立石准教授は「地すべりの主要な崖になるが、その上のほうも不安定になるので少し滑る、大きい崩れと並行していくつか段差ができる」とその特徴について話した。

地すべりの特徴である、大規模に崩れた地盤に引っ張られるように、上部にも段差が生じる現象と同様の特徴が映像に映っており、立石准教授は「非常に貴重な映像ですね」と驚いた様子だった。

生物の姿 ほとんど見当たらず…

改めて、分析してもらうと、地滑りの痕跡が見られた海底では、ウニやクモヒトデなど、あまりその場から動かない「底生生物」が、ほとんど見当たらなかった。

富山大学学術研究部災害地質学・立石准教授:

底生生物がいなくなっていることから、かなり新しい海底地滑りだとわかるが、これも映像がないと判断できない

能登半島地震で、震源から80km以上離れた富山に津波が到達するには20分程かかる計算だが、今回の地震ではわずか3分で到達。その津波は、富山の沿岸近くの地震による海底地すべりによるものではないかと見られる。

世界でもまれな急しゅんな海底地形の富山湾は、海底地すべり起こりやすいのか、立石准教授に聞いたところ「起こりやすい場所です。急斜面は不安定で地滑りが発生しやすい。(ハザードマップは)今後、到達時間の速さを考えると海底地すべりを考慮しないといけない」と話した。

立石准教授は、能登半島地震で、今回の場所以外にも富山湾の複数の箇所で地すべりが発生したのではないかとみていて、今後も複合的に津波の原因を調査する必要があると話している。

(富山テレビ)